いま建築中の自宅ですが、それに合わせていくつか家具を自作します。それで大量の板を矧合するので、パイプクランプを多数購入しました。3/4インチの水通管またはガス管を竿に利用するタイプのパイプクランプといえば圧倒的にポニークランプが有名で、たいていの木工房・木工所で使用していると思いますが、今回入手したのはSTaX TOOL のパイプクランプです。

塗装がポニーのオレンジ色に対し黒色である以外は、ほぼ同じ材質と構造のように見えます。しかし先日実際に板の矧合に使用してみたところ、いくつか不具合がありました。まずは受側(テール)の金具がパイプに対してきつくて入らないか、入っても渋くてうまくスライドしないものがあります。16個購入したうちの4個ですからこれはかなりの割合です。

また受側の固定はパイプに対して4枚のリングのエッジが斜めにひっかかるようになってストップする仕組みですが、押側(ヘッド)のハンドルを強く回すと受側もいっしょに動いてしまうものが1個あります。さらに受側の材料に当たる面が、ぱっと見てすぐわかるくらいに歪んで傾いているものが3個くらいあります。「3個くらい」というあいまいな表現なのは、どの程度までを許容範囲とするか決めかねる状態だからです。ある程度下拵えのすんだ材料を圧締するときには材料が傷つかないように当木をかうのが通例ですが、それでもこれだけクランプが歪んでいると材料が傷つくおそれが大で、そもそもまっすぐに圧力がかけられません。

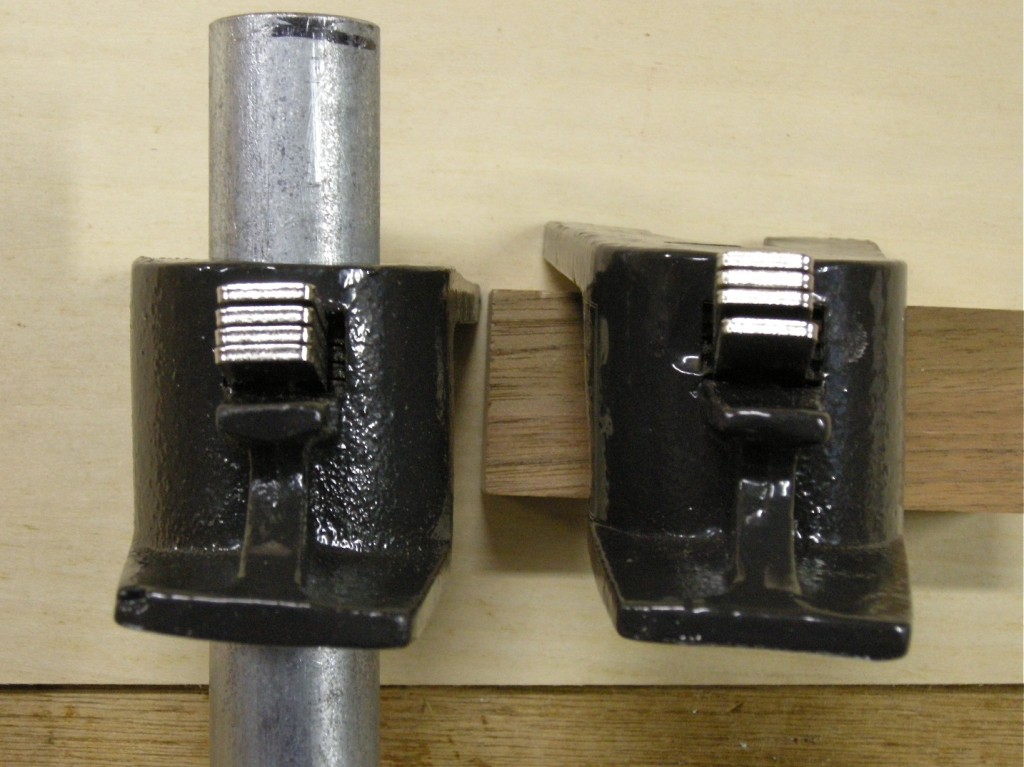

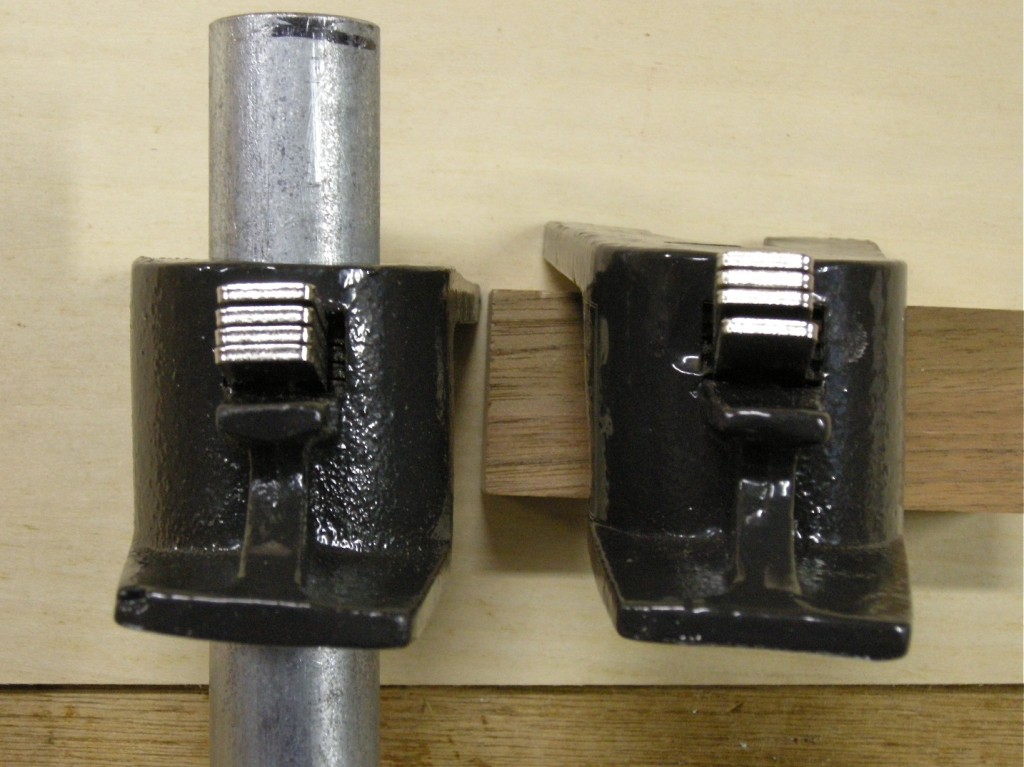

上の写真をご覧いただくと一目瞭然かと思いますが、写真の左側のテールはパイプに対してはスムーズに移動しますが、材料に当たる面が大きく傾いています(下に敷いたシナベニヤとパイプは直角にしてあります)。右側のテールはあまりにも全体が歪みすぎて菱形になってしまっていて、パイプにまったく入りません。

販売先に連絡してみたところ、最初は「個体差があります」「パイプクランプってそんなものです」「パイプも種類やメーカーによって大きさに違いや誤差があります」といった回答。今回のパイプは水道屋さんに取り寄せてもらった国産の新品なのですが、念のためにノギスで径を計ってみたところ、亜鉛メッキの差でしょうが最大でも0.1mm弱の差です。つまりパイプが粗悪なわけではけっしてありません。

そこでもう一度電話して、内心の腹立ちをおさえてつとめて冷静に話してみました。このときも初めは「では、こちらで確認するから現物を送り返してほしい」といったことでしたが、ヘッドはパイプレンチで固く締め込んであるので外すのにまたその道具を借りてこないといけないし、塗装にすでにレンチの傷が付いているがと言うと、結局めんどうくさくなったのか「送り返さなくてもいいです。こちらから新しいものを具合を確認した上で送ります」ということになりました。

工業製品といえど、もちろん「個体差」はあります。とくに高価品とはいえないこの手の鋳物の場合は、若干の歪みや仕上・塗装むらなどはあってもおかしくはありません。しょせん道具なので使えばすぐに傷や汚れはつくものだし、とにかく道具としてちゃんとはたらくのであれば、非本質的な細かい見栄えのあれこれに対してまで文句をいう気はまったくありません。しかしクランプとしての機能自体がうまくはたらかないのであれば、あきらかに欠陥品です。

難癖をつけて余録をせしめようとする、いわゆるクレーマーと思われるのはいやなので、不良品の写真をしっかり撮ってメールで送りました。代替品はまだ届いていませんが、はじめからポニークランプにすればよかったかなと後悔しています。ポニーにくらべ3割ほど値段が安かったのですが、そんなものに釣られて買ってはいけませんね。

さて、パイプ式クランプ以外にも当工房では旧来のハタガネ(端金)もたくさん使っています。が、構造的にすこし軟弱で、締めた際に圧力の平行度が保ちにくいのが難点です。厚板を複数枚強く圧締するとか大きな家具の組み立てなどには、やはりパイプクランプが適しています。板矧ぎだけであれば、あるいは建具などの組立であればAC200Vで稼働する組立機が活躍するのですが、いかんせん厚みはがんばっても60mm程度以下、長さは2300mm以下しかセットできません。今回のように長さ3m以上の板の矧合や家具の組み立てには使えません。クランプも「帯に短し襷に長し」で、なかなかオールマイティーというのはありませんね。