材木の平面出しと厚みを正確に決めるのに鉋盤という大きな木工機械を使います。ふつうはまず最初の基準面となる第一平面を切削するための「手押鉋盤」と、その第一基準面を元に反対側または側面の第二平面を切削して厚みや背の高さを決めていく「自動鉋盤」とのふたつの機械に分かれていますが、当工房の場合はふたつの機能が合体した「兼用機」です(そのほうが場所をとらないし値段も割安になるのですが、常時複数人で作業するには向いていません)。

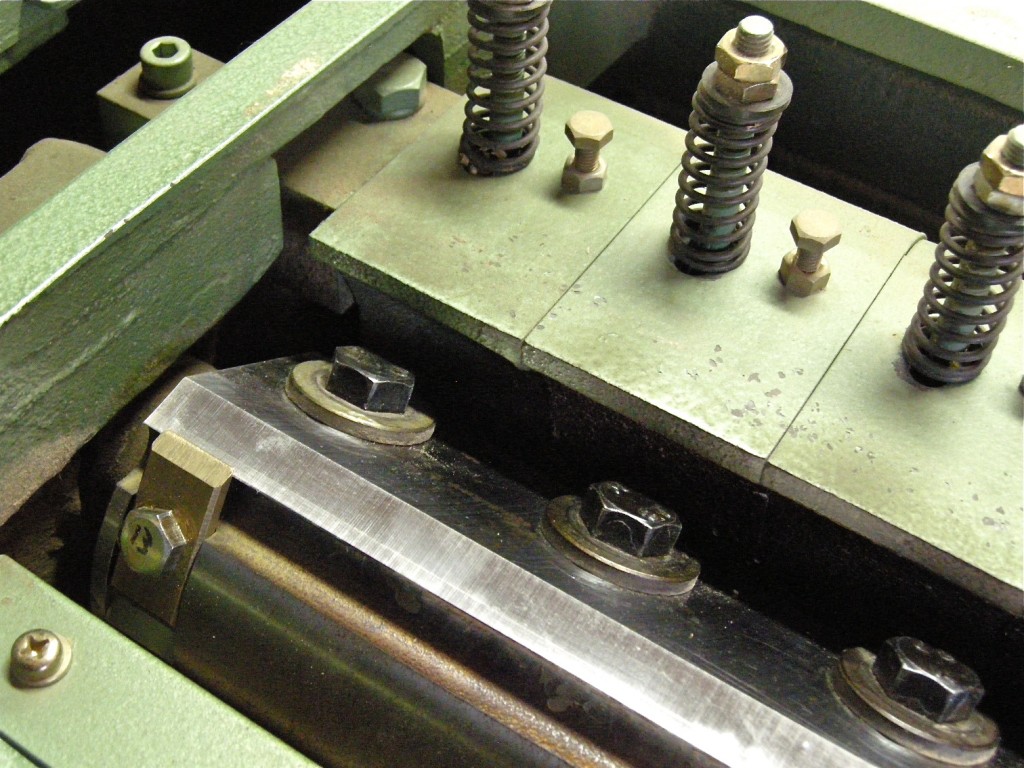

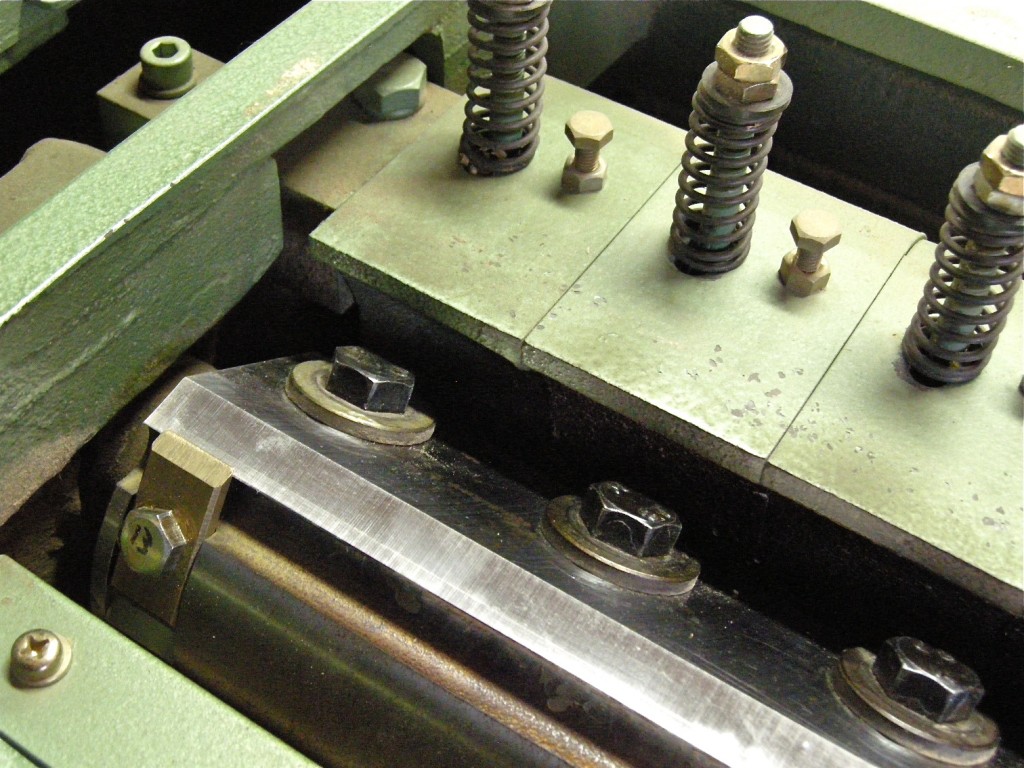

モーターで高速回転する太いシャフト(鉋胴)に長い刃をそれぞれ2枚ずつ取り付け、それで材木を削るのですが、当然使用するにつれ刃先が摩耗して切れ味が鈍ってきます。ときには異物をかんで刃こぼれを起こすこともあります。そのためときどき刃を新しいものに交換しなければなりません。刃の交換はだいたいほとんどの工房・木工所で自前で行っているようです。

刃は刃先のみを交換する替え刃式と、刃全体を取り外して再研磨して使う研磨式の二通りありますが、当工房のは研磨式です。研磨は機械刃物専門の研磨屋さんに出すのですが、その間機械を使えないのでは作業に支障が出るので、予備の刃も2組用意しています。使用中・予備・研磨中の、あわせて3組というわけです。

刃の大きさは手押鉋盤(写真上)は刃幅305mm、自動鉋盤(写真下)は455mmです。木工所によってはさらに大きな350mm&600mm、さらには自動1000mmなんてものもありますが、値段がぐんと跳ね上がってしまうので一般的とはいえません。また刃の材質も当工房のはふつうの高速度鋼(ハイス)ですが、より耐久性の高い超硬合金製のものもあります。ただしこれもまた値段はずっと高くて、自動鉋盤用の455mmの刃2枚で10万以上するようです。もし3組そろえればそれだけで30〜40万ほどの出費となるので、おそろしくて手が出ません。

刃の交換は径19mmの高張力ボルトをソケットレンチで緩めて古い刃を取り去り、かわりに新しい刃をセットするのですが、鉋胴に止めた真鍮製のストッパーに刃先を軽くつきあてて刃の出を決めてからボルトを本締めします。真鍮製なのは刃を極力痛めにくいようにするためです。これで完了ならいいのですが、ボルトを締める順序や圧力をよほど注意深くやらないと刃の出がそろいません。刃2枚のそれぞれの奥と手前の4点の誤差が0.05mm程度以下に収まっていないと鉋盤の用をなしません。

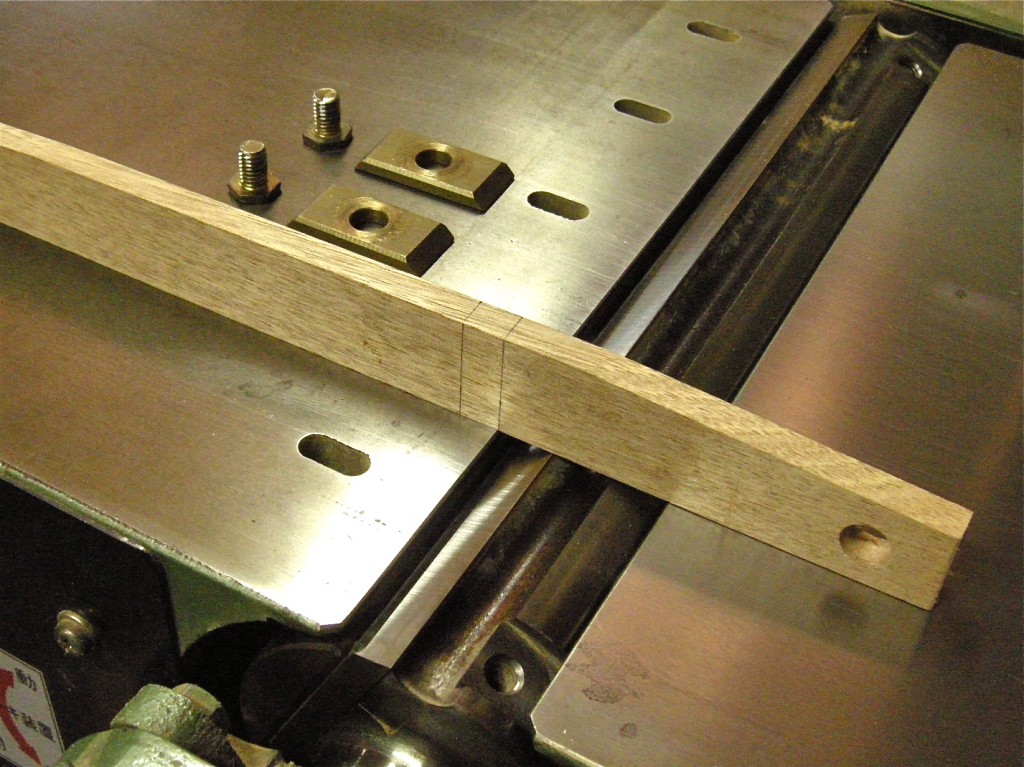

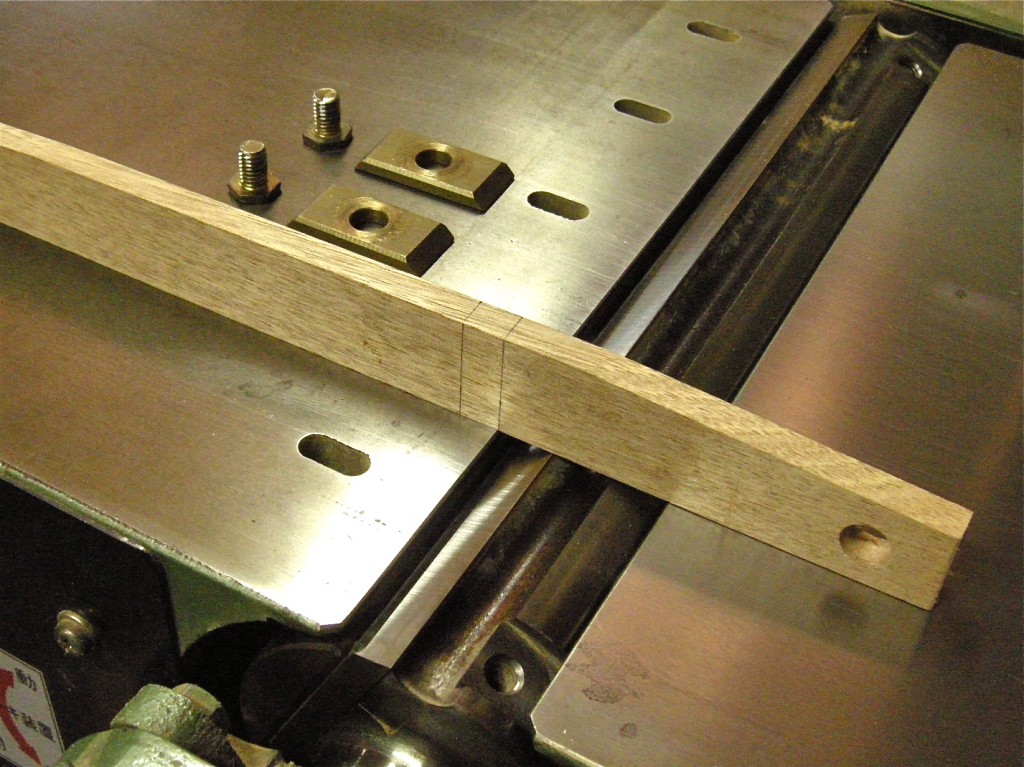

0.05mmの差は肉眼ではとうぜん分かりませんので、ボルトを締め前後の定盤を所定の位置近くまでもどしてから、木製の自家製の定規を刃口の上に置いて鉋胴を手でそっと回して定規の送りをみます。上の写真で板に2本の線が引いてありますが、4点ともに、この2本の線の間隔ぶんだけ定規が刃先に乗って移動すれば良しということです。一致しなければ最初からやりなおしです。

実際のところ、刃の交換はかなり面倒です。 刃先4点の送りを完全に一致させようとすると(手押と自動を合わせれば計8点)、順調にいっても30分はかかります。調子がわるいと1時間以上。ちなみに刃交換の作業はすべて素手で行います。もちろん刃を機械にぶつければ刃がだめになってしまいますし、手に当たれば手がざっくり切れてしまいます。危ないから手袋をはめて、と思われがちですが、逆に素手でやることによって刃や工具や自分の体などすべてに細心の注意を払わざるを得ない状況をあえて作るということです。