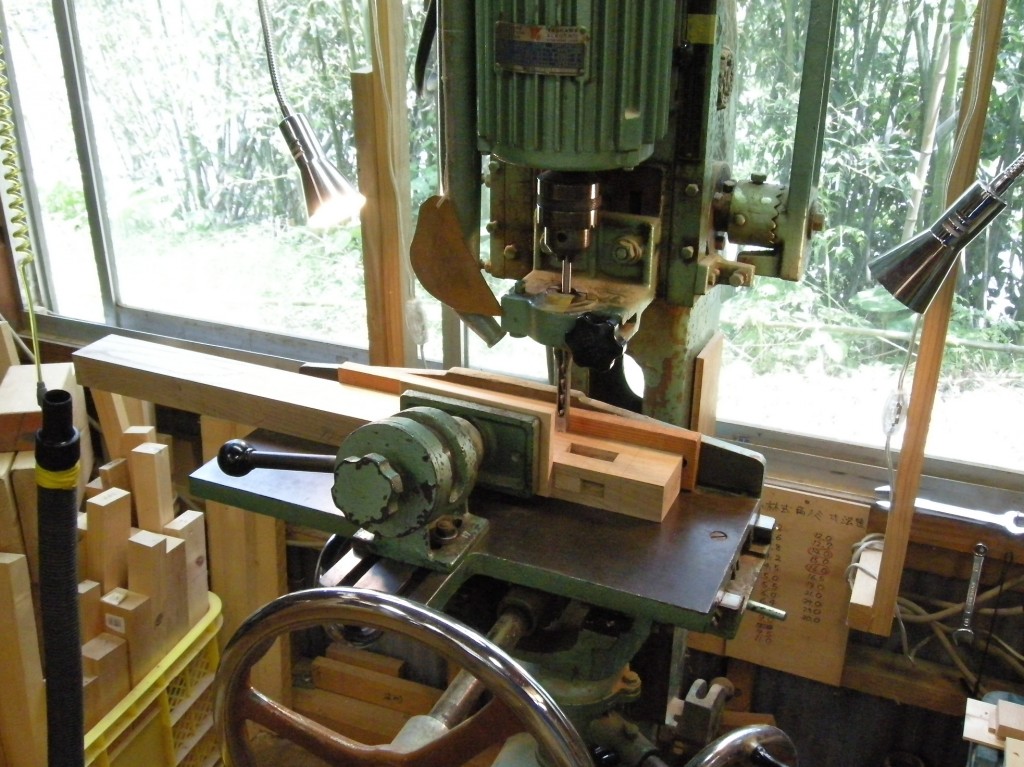

角鑿盤(かくのみばん)で木材に長方形のホゾ穴をあけているところです。中央に佇立する、ハンドルやレバーがたくさん付いたごつい機械が角鑿盤で、クランプした材料の墨線がよく見えるように左右から小型のレフランプで照らしています。機械の真上にも直管の蛍光灯があるのですが、それだけだと肝心の墨線が暗がりになってしまいよく見えません。このランプは純正またはオプションというのではなく、自分でセットしたものですが、機械の左右にある縦位置の細めの角材はそのレフランプのクリップ用のもの。クリップ+フレキシブルアームで任意の位置・角度で照らすことができます。

中央やや上の小さな茶色の三角のものはヌメ革の切れ端ですが、機械のスイッチを切っても惰性でしばらく回り続けるモーターを、チャックの横腹にこの革をあてがって強制的に停めるためのもの。厚い革なので熱に強く、また腰があるのでチャックに巻き込まれる心配がありません。すぐに使えるように紐で機械から吊るしています。機械が回ったままでクランプを解除して材料の位置を変えたりすると、材料が不意に傷つくおそれがあるからです。怪我の心配もありますね。それに角鑿は「四角い中空の鋼ケース(鑿)の中を粗目のらせんを切った錐が回る」という仕組みなので、負荷がかからないカラ回り中でも甲高いかなりうるさい音が出るので、それを早く遮断する意味もあります。

左の縦位置の黒いホースは集塵用の径28mmホースで、別置きの集塵機と後方でつながっています。角鑿が削った木屑をそのそばから吸い取り、周囲にできるだけ散らばらないようにします。材料をセット&クランプするときに間にわずかな木屑があるだけでも穴の位置が狂ってしまい、正確な加工ができません。このホースは必要なときに即座に手でつかめるように、上からワイヤー入りのウレタン螺旋コード(手工具用の落下防止コード)で吊るしています。1mくらいは伸び縮みするのですが、加工材の入れ替えや位置変えでホースから手を離しても、元の定位置に自然にとどまるのでたいへん具合がいいです。

こんな感じで、機械による加工であってもデフォルトのままで使用するのではなく、それなりにさまざまな工夫を加えているというわけです。機械本体のメンテナンスや微調整などもあるので、「機械だから誰がやっても同じ」ということは実際には決してありません。