今度の工事現場で曲線切りをする必要があるので思い切って購入しました。マキタの充電式ジグソーJV140Dです。なぜ「思い切って」なのかというと、単相交流100Vの電源コード式の通常のジグソーなら20000円程度なのに、写真の14.4Vの汎用リチウムイオン充電池式だと、電池なしの本体だけで41000円もするからです(いずれも税別定価)。

100Vの電源コードをつないで使うジグソーはすでに持っていますが(日立工機の相当古いモデル)、この電動工具は曲率の小さいカーブを切ることが多いのでコードがあれやこれやにひっかかって難儀することがしばしばです。小さい部材を切り出すときは安全のために必ず作業台や馬などにFクランプで材料を固定しますが、このクランプにコードがわざとみたいにぶつかります。そのたび別のところをクランプし直すのですが、こういうことが連続するといやになりますね。直線的に切るだけならいいのですが、それならジグソーではなくふつうの丸ノコで切ったほうがはるかに効率的ですし。

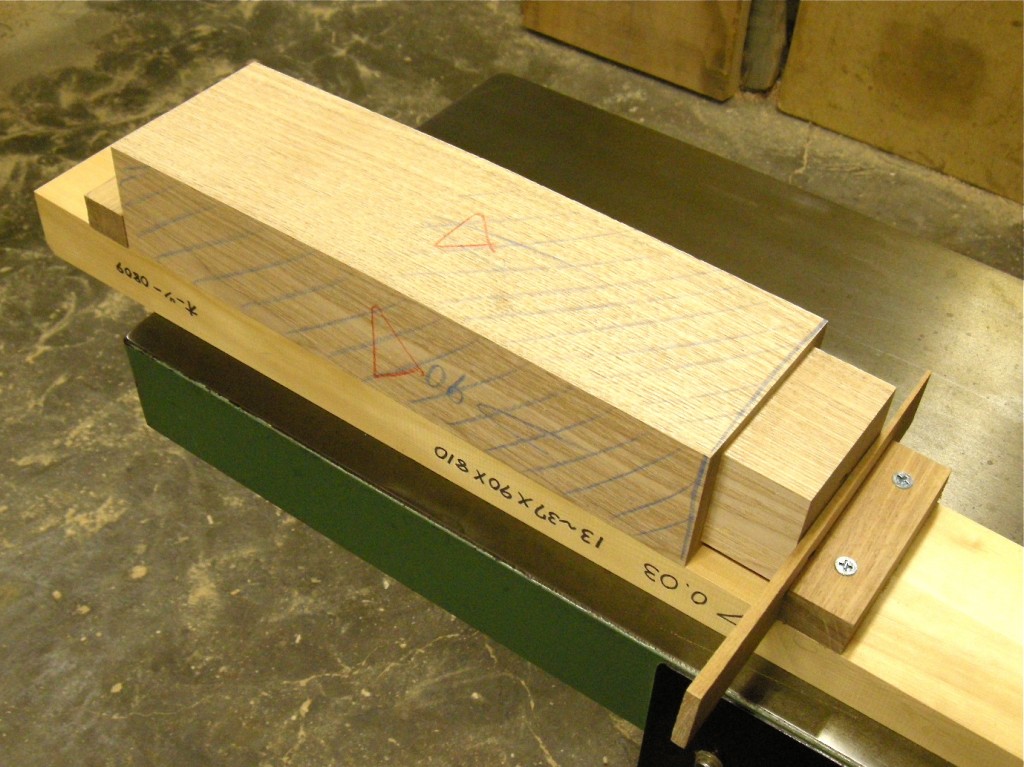

また大きめの材料から木取をする際は、その材料を部分的にしか使用しない場合は、材料の端から端まで切り通さないでL型にカットすることがよくありますが(材料がもったいないので)、途中までは丸ノコで切り最後をジグソーで切ると都合がいいです。しかしそういったケースはしょっちゅうあるわけではないので、そのつど電源コードを引っ張ってきてジグソーを使うのもちとやっかい。

その点、ジグソーに限りませんが充電式の電動工具は、コードを気にせずしかも即座に、またどこでも使用できるので、非常に便利です。ただし欠点もあります。充電池(バッテリー)を背負っているせいだけではないと思いますが、同程度のコード式電動工具に比べるとけっこう重量があります。本機種だとバッテリー込みで2.7kg。また値段も冒頭で記したようにコード式に比べると、バッテリー&充電器不付で本体価格だけでも2倍以上割高です。それから性能は格段にアップしてきているとはいえ、コード式に比べれば馬力は劣りますし、いくらメモリー効果なしで継ぎ足し充電ができるリチウムイオンバッテリーといえど、長時間かつ量をこなすのは無理があります。

それでも一度充電式電動工具を使うともうもとにはもどれませんね。とくにドリルやインパクトドライバにいたってはほぼ100%充電式ばかり使用していて、100Vのコードのは当工房ではすっかりほこりをかぶっています。

さてマキタJV140Dですが、スペック的にはストローク26mmで回転数は0〜2600回/分、切断能力は木材135mmアルミ20mm難鋼材10mm、傾斜切断は0〜45度、本体寸法長さ255×幅73×高さ208mmといったところ。特長としては刃の交換は工具なしのワンタッチ式、ブレードは上下だけでなく前後にも動くオービタル式で4段階切り替え、稼働時に刃先を照らすLED照明、壁際まで切断できるようにベースの後方移動可能、化粧板や軟質材等を傷つけにくいようにする樹脂製カバープレートや毛羽立ちをおさえる刃口板(いずれも簡単脱着式)、などです。

じつはこの機械、購入したばかりでまだあまり使用していません。先日本棚の側板に電気コードを通す穴をあけたくらい。本来ならカタログ・取扱説明書上の話だけでなく、自分である程度使い込んでみてその結果をのべるべきだと思います。しかし信頼している木工家Mさんも先行して本機種を導入しており高い評価を下していますので、まずまちがいないでしょう。ということであえて先走って紹介してみました。