材料をまっすぐに平らに削るのは、手押鉋盤や自動鉋盤があれば容易いことですが、均一な厚みではなくテーパー(勾配)をつけて削るのはあんがい手間がかかります。例えばテーブル類であればまず4本の脚があるわけで、これにまったく同一のテーパーを付けて仕上げようとすると、1本ずつ墨付をしてそれに従って切ったり削ったりするのがふつうです。しかしこれを手道具で切ったり削ったりするにしても、昇降盤や横切り盤などでカットしてからそのナイフマークを手鉋で落とすにしても、けっこうな時間がかかります。すべてが同じ寸法に仕上がっているか何度も確認する必要もあります。

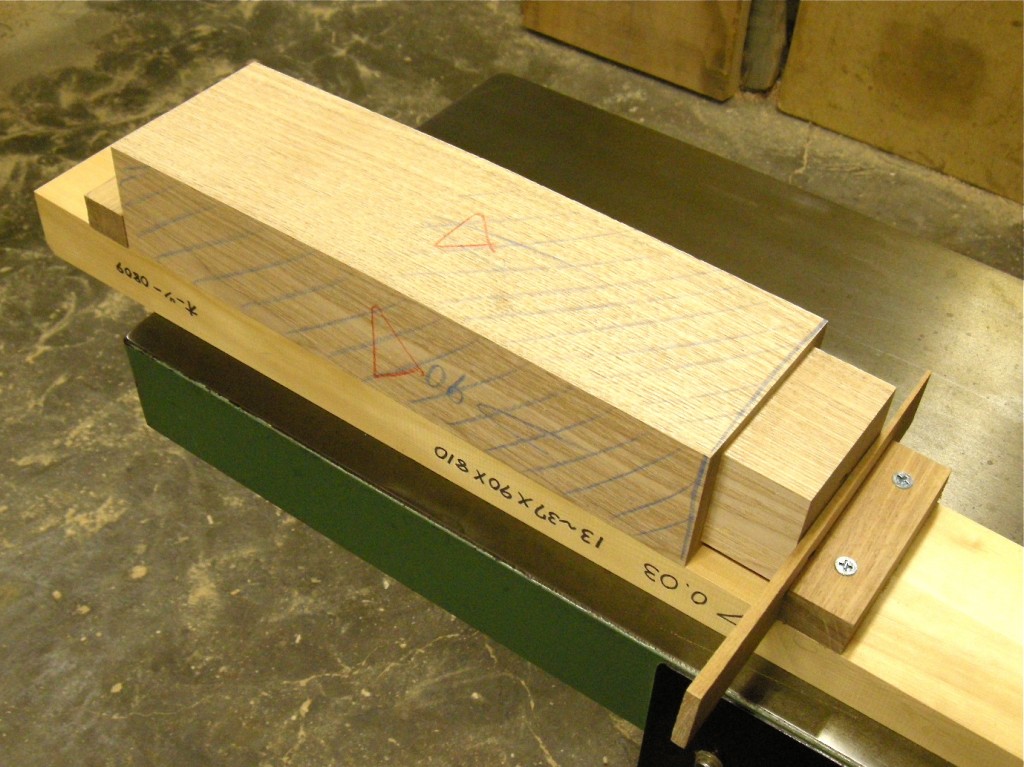

このめんどうな加工を、効率よくかつ正確に行うための治具が、写真の勾配削り用ベッドです。以前にもいちど紹介したのですが、他の木工家にきいてみると意外に同じ治具を活用している人は少ないようなので、あらためて掲載します。写真は座卓(ローテーブル)の脚を勾配3/100=0.03のベッドに載せているところです。切削中に動かないように部材寸法に応じたコマを前後に木ネジでベッドに止めていますが、片方は圧締用のクサビの勾配に合わせてわずかに斜めに止めています。

この状態でベッドごと材料を自動鉋盤に送り込みます。3/100の勾配でも長さ300mmの脚なら元と末とでは9mmの差があるので、一度では削れず(機械に無理がかかるし反発する危険がある)2mmくらいずつ削っていきます。途中までは目分量でいいのですが、最終回の切削だけはすべての部材を同一の条件で連続して通します。こうすることで、全部の部材に0.1mm以下の精度で正確なテーパーを付けることができます。最初のセッティングは慎重に行わなければなりませんが、あとは材料をただベッドに載せてやるだけです。

材料に青色の斜線をひいてあるのは、削りしろが一目で分かるようにするためのもので、クーピーで描いています。ちょうど上面の半分くらいまで切削が終わったところですね。この後、3つの面まで同じ勾配で削っていきます。

ただし、自動鉋盤は本来はまっすぐ平らに一定の厚さに削るために機械です。したがって自作の治具を用いて材料を斜めに削るというのはイレギュラーであり、想定外の使用法というべきです。私は5/100くらいまでの勾配削りはほとんどこの方法で行っていますが、木工機械と無垢材の扱いに習熟した方以外にはおすすめできません。最悪の場合機械の破損および怪我の可能性があります。