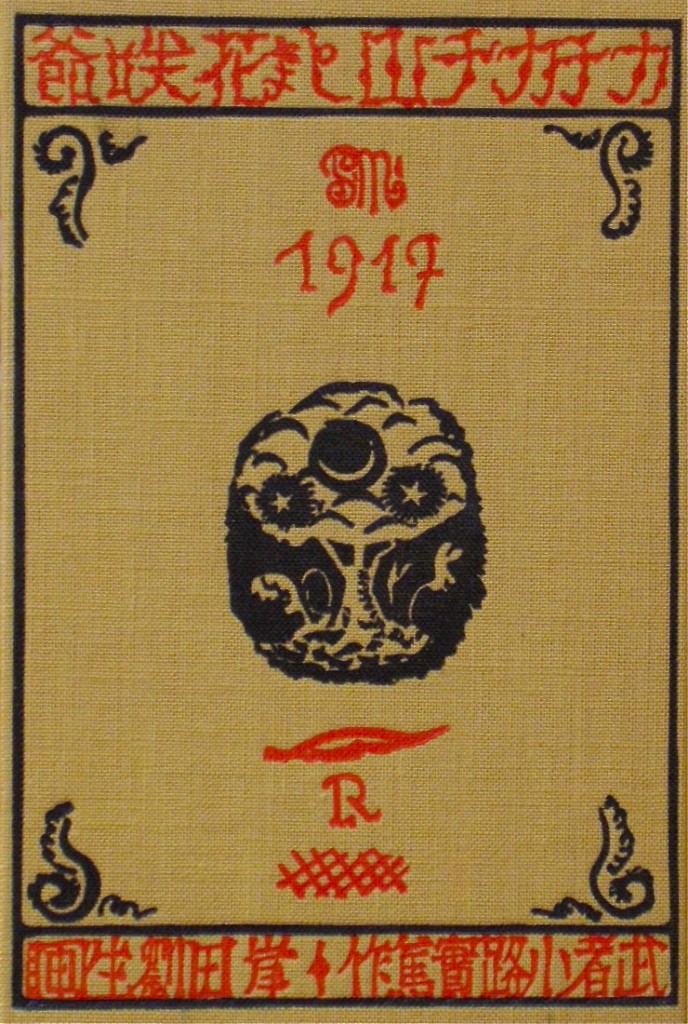

ほるぷ出版からの復刻版ですが、もともとは大正6年10月28日に阿蘭陀書房から発行された本です。文は武者小路實篤、挿画はなんと岸田劉生で、これがじつにおもしろい。写真はその外観(表紙)ですが、ちょっと見には上手いのか下手なのか混乱してしまうくらいに個性的な味わいにあふれています。

ほるぷ出版からの復刻版ですが、もともとは大正6年10月28日に阿蘭陀書房から発行された本です。文は武者小路實篤、挿画はなんと岸田劉生で、これがじつにおもしろい。写真はその外観(表紙)ですが、ちょっと見には上手いのか下手なのか混乱してしまうくらいに個性的な味わいにあふれています。

この本にはおなじみの昔話であるカチカチ山と花咲爺の2話が収録されてありますが、ふつうのそれとは大幅に異なるアレンジがされていて、武者小路の文章はなかなかに毒が含まれています。巷に喧伝される「仲良き事は美しき哉」から連想される博愛主義の温和な作家ではぜんぜんありませんねえ。例えば、【狸)さうさ。殺すものは殺しどくだよ。兎)殺されるものは。狸)自業自得だよ。】といったあんばいです。「仲良き事は美しき哉」だって、一種のアイロニーのようなものかもしれませんね。

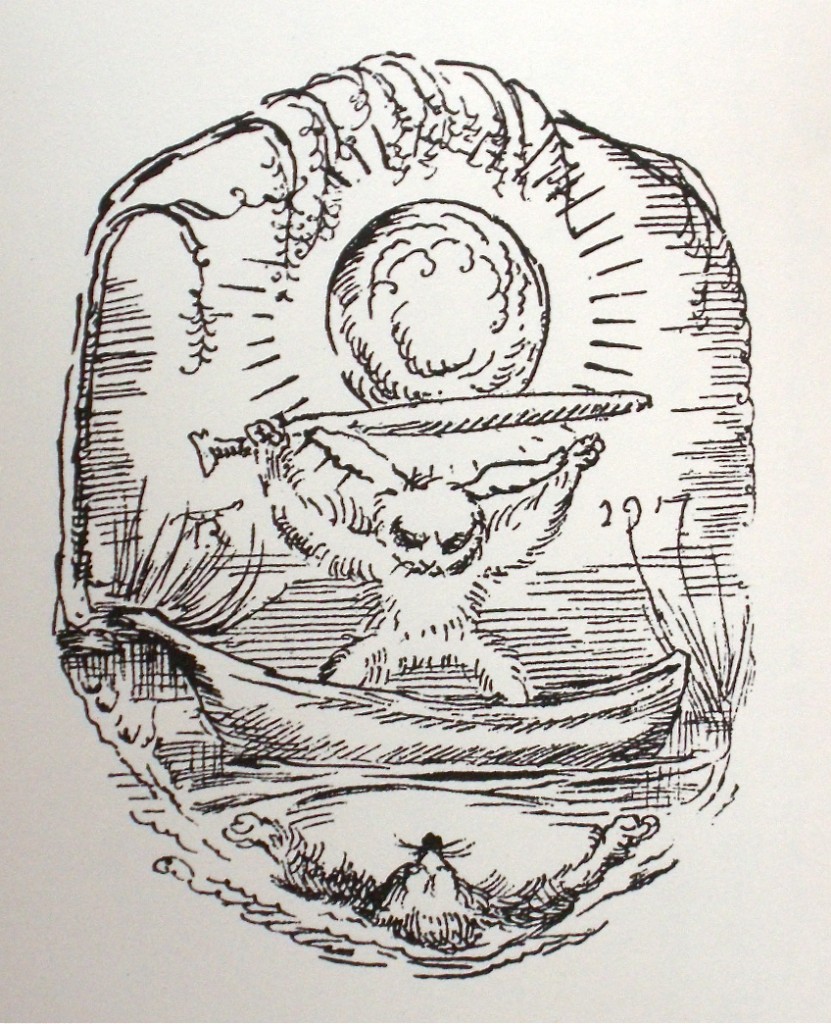

また岸田劉生の挿絵は、これも昔話らしくないいたって硬質のものです。上の絵の、水底に沈まんとする狸を見下ろす兎の、かいを振り上げ憤怒に満ちた顔のなんと怖いこと。これほど怖い兎の絵はみたことがありません。下の絵は欲深爺さんが正直者の爺さんから臼を強引に借り出していくところですが、この絵もすごいですね。さすがです。

ところでこの本はもともとの初版では値段が1円30銭と記してあります。大正初期の1円余が現在の金額にしてどの程度のものなのかよく分かりませんが、一流画家による多数のオリジナル挿画と、布張&箱入の装丁といい、相対的にはかなり高価なものだったと思います。本がそれくらい貴重視されていたよき時代でありました。