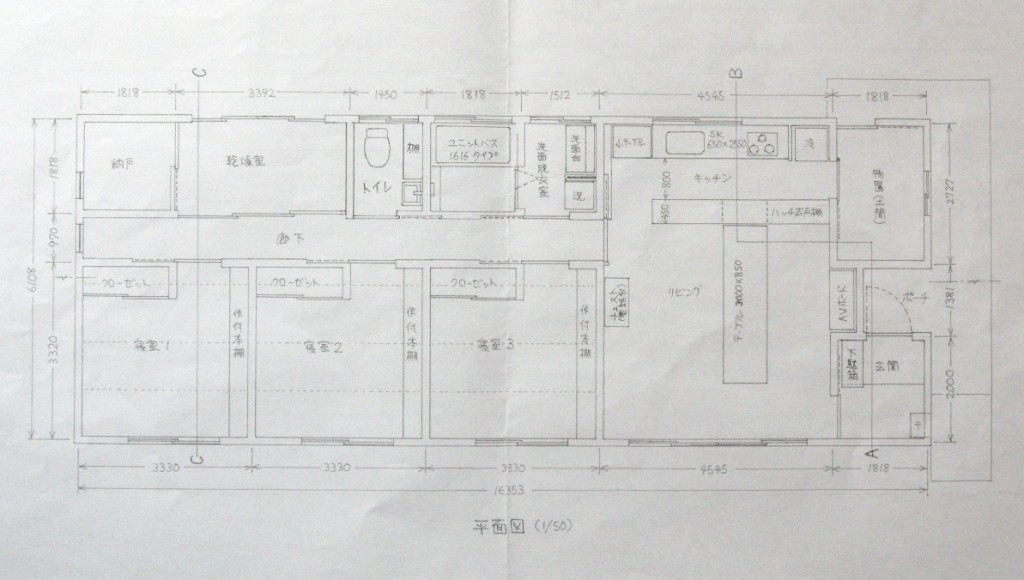

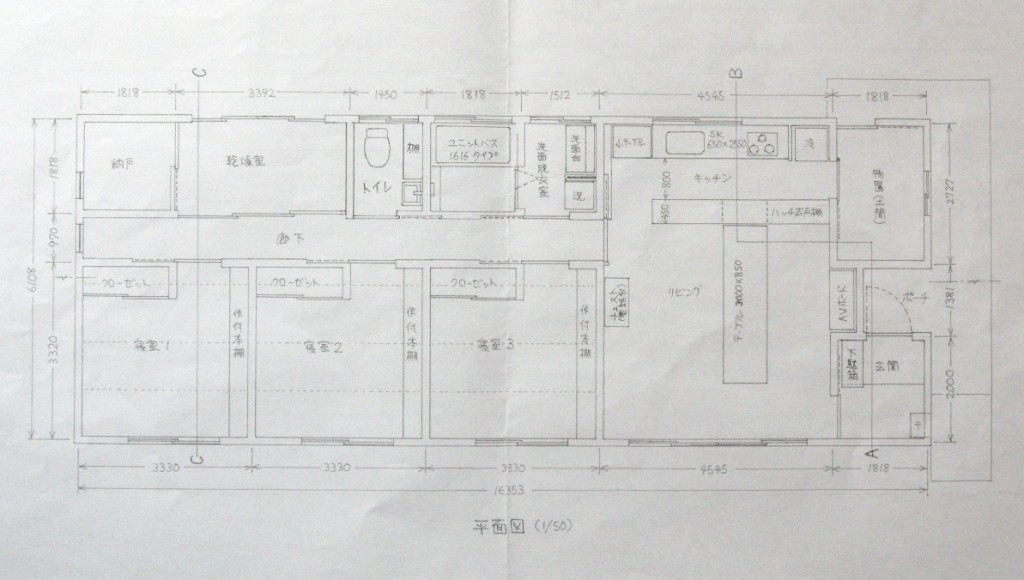

新築予定の自宅ですが、その間取りについて説明します。図面は私が基本設計として作製したもので、建築確認申請用の正式な図面ではありませんが、全体の大きさや各部屋のレイアウトなどの大きな変更はもうないはずです。

床面積100m^2=30坪の平屋ですが、これにLDKと家族3人のそれぞれの部屋、風呂、トイレ、洗面脱衣室、乾燥室(予備室)、納戸、物置を納めなければなりません。建物全体が細長くて凹凸のない長方形なのは採光や通風、構造的強度、コストなどを考慮してのことです。

玄関は建物本体の南側外壁の一部にぽっこり穴をあけた形になっており、その空間の左側が入口のドアです。建具は他は内外ともすべて引き戸にしていますが、この玄関戸だけは引き込みのスペースを取れないなどの関係で唯一ドアになっています。ただし住宅の玄関ドアによくあるような装飾的なものものしいドアではなく、店舗用の四方枠だけのいちばんシンプルなドアの予定です。玄関内部は2.2畳くらいの大きさで、建物全体がコンパクトなわりには普通の広さがあります。実用上の必要最低限の大きさにすれば、そのぶん居室は広くできますが、建物に足を踏み入れて最初の空間があまり窮屈なのはやはり心地いいとはいえないでしょうから。

ドアを開けた右側の壁面に下駄箱がありますが、これは壁に吊るトールタイプのもので、取手などの凹凸もいっさいないもの(既製品)。ドアを開けて左側には幅20cm程度の無垢材の棚板を一枚造り付ける予定です。小物類を飾ったり、外出の際の一時物置きに使います。この玄関には窓はありませんが、ドアとリビングとのしきりの引き戸はいずれもガラス面を大きく取るので、それを通して光はじゅうぶん回ってきます。ドアを開けた正面の壁は2畳半ほどの面積のなにもない平らな壁になるので、ここには絵や版画・タピストリーなどを飾る予定です。

LDKは約16畳の大きさですが、キッチン部分は4畳余で、居間部分とはハッチ式戸棚で仕切ります。この戸棚は高さは2000mmですが、幅は3500mmくらいあります。もちろん既製品でこれだけ大きなサイズのハッチ式戸棚はないので、自作します。収納部分はキッチン側で、ほぼ全体に食器類や食品類を入れることになるでしょう。キッチンはシステムキッチンを導入しますが、奥行650mm、高さ850mm、幅2550mmまたは2700mmの予定です。上に吊戸棚とレンジフードが付きますが、コンロはいま流行のIHではなくガスコンロです。IHは便利にはちがいないのですが、電磁波の悪影響の心配をやはり完全には払拭できないからです。冷蔵庫はコンロとの間に耐火壁を設けて仕切りますが、シンクの左の空いた部分は、そのスペースに合わせた小テーブルを制作し、電子レンジや炊飯器などを置きます。シンクと吊戸棚との上下の間隔は650mmくらいあるので、ここは窓にして採光と通風をはかります。横長の窓が正面にあることで、開放感もすこしうまれると思います。

リビングのスペースは12畳くらいと、特別広いわけでもないので、いろいろな家具を置くスペースがありません。そこで長さ2700または3000mmの特大のテーブルを置いて、食事・団らん・軽作業や読み書き、接客など、ぜんぶをこれ1台で担います。家族は3人なので、常識的にいえばテーブルは1500mmもあればふつうは間に合うのですが、この大テーブルは実用的意味をこえた、この家のシンボリックな存在となるでしょう。ちょっとした収納やAVボードなどは、南側の壁面の一部が凹んでいるのでここに納めます。上部の凹部には予備のエアコンを設置するかもしれません。あとは北側に電話台を兼ねた小さめの戸棚、それにアップライトのピアノを置くことになると思います。

水回りはすべて建物の東側に集中させています。使い勝手と工事費の関係からです。お風呂はユニットバスで、TOTOのいちばんシンプルな1坪タイプのもの。トイレは1.6畳くらいのやや広めで、ちゃんとした手洗器とカウンター、収納、鏡などがあります。風呂や洗面脱衣室を誰かが使用中でもこちらでほぼ用が足りるようにする意味もあります。便器はウォッシュレットや蓋の自動開閉もなにも付いていない、タンクレスですらないいちばん簡易なものです。洗面脱衣室とトイレの窓は風呂の窓と上下のラインをそろえます。むろんガラスは不透明のものです。一般的にトイレなどはごく小さな最低限の窓にしてしまうことが多いようですが、その必要はありませんよね。

トイレの左側に乾燥室がありますが、これは四角い平屋の建物のためにバルコニーだのベランダだのを設けることが難しいので、この部屋で寝具や洗濯した衣類などを干すためのものです。室内飼いの猫が2匹いることもあって外部建具を開放することは原則的にありませんが、この乾燥室だけは窓は床までの掃き出し窓になっています。洗濯物の乾燥時などは、天気がよければ吐き出し窓を開け、廊下側の3枚引き戸をロックして使います。またこの部屋は急な泊まり客があった場合の予備の寝室にもなる予定です。

寝室は3つありますが、家族3人のそれぞれの個室です。大きさも仕様もまったく同じで、6.7畳くらい、一辺3.3mの正方形の部屋です。南側の壁は全面造り付けの本棚、東側は主に衣類を収納するクローゼット。残る床面に机と椅子とベッドを配すると、あとはあまり余分がありません。現状での持ち物などを考えると、引っ越しの際にできるだけ処分するとしても、やはりこのままでは収納部分が足りないでしょう。そこで各部屋の天井の1/3に穴をあけるような形でロフトを設けます。個人の持ち物で季節品やたまにしか使わないものはここに上げておきます。広さは2畳分です。

個人のものではない共用の季節品・保管品などは北東の角に2畳の納戸、南東の角に3畳の物置を設けています。いずれも最低限の大きさという感じですが、棚板などをうまく設置すればまあなんとか収まるでしょう。物置はコンクリートの土間で、勝手口から土足のままで中に入ることができます。自転車・冬タイヤ・園芸用品などを入れます。またこの物置からはキッチンへそのまま出入りができるようになっており、キッチンからはまたリビングを横切ることなくトイレや洗面脱衣室、自分の部屋に行くことができるように動線を考えています。

廊下は長さ10mあります。右側に洗面脱衣室・風呂・トイレ・乾燥室などがあり、左側に寝室(個室)が3部屋連なっています。それぞれの部屋の入口引き戸は半透過のガラスを広く使うので、廊下にそれから光は来ますが、突き当たりにもはめ殺しの窓を大きく設けて閉鎖した感じがなくなるようにしています。幅も通常より若干広めの有効寸法で850mmです。