数日前、地元の小学校で5年生の生徒に特別授業を2校時行いました。昨年と同様にメインテーマは「鳥海山の湧水」です。前半は鳥海山そのものの概要、後半は鳥海山の湧泉と湧水について。

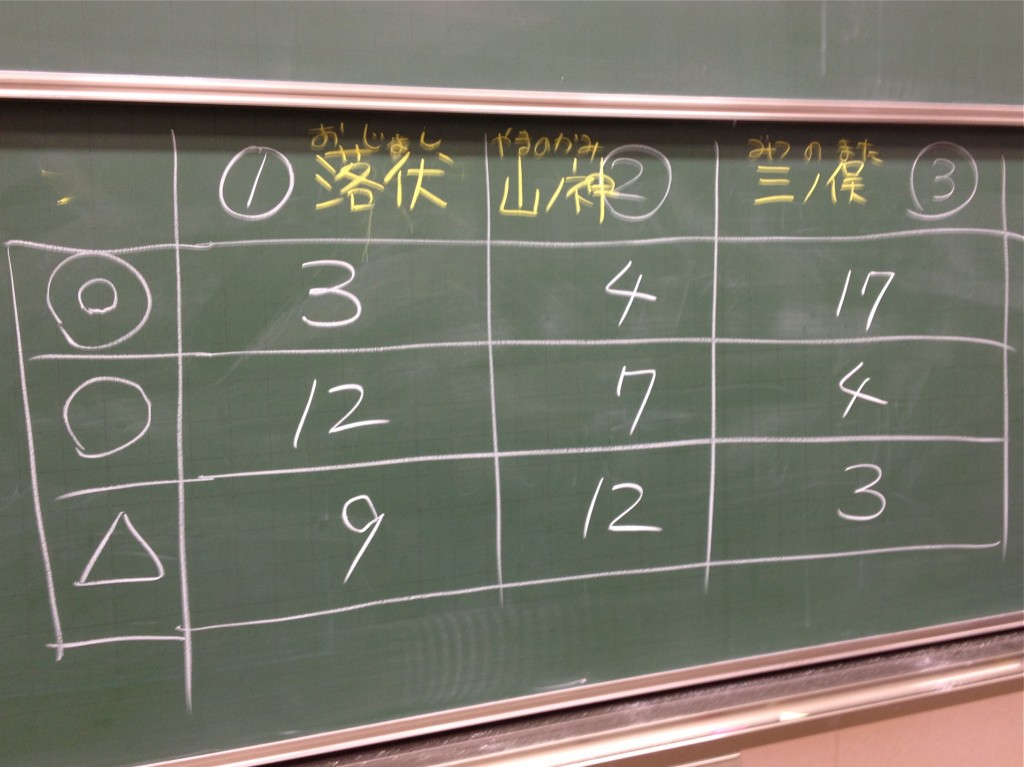

その湧水の部では、あらかじめ汲んでおき冷蔵庫で同一の温度にそろえた鳥海山麓の3箇所の湧水を、生徒たちを対象に「きき水」のブラインドテストを実施しました。2リットルのペットボトルに記した1から3までの湧水を、各自が同じく1から3まで記した紙コップに入れ、水をじっくり味わいます。どれがどこの水かは私しか知りません。先入観を避けるためです。そして3つの湧水のうちでいちばんおいしいと思うものに二つ丸、次においしいと思うものに丸、いまいちと思うものに三角の印を付け、集計を取りました。それが上の写真です。集計を取るときにはじめて場所を明かしたのですが、採水地の1は落伏集落の永泉寺前の水、2は高瀬峡遊歩道入口の山ノ神の水飲場のところの水、3は三ツ俣集落の「さんゆう」のところの水です。

3つの湧水は同じ鳥海山の湧水のなかでも比較的差異があるものです。浸透し通過してくる地層などが異なるためと考えられます。これまでも小学生や高校生、大人を対象に同様のきき水テストを行ってきましたが、おいしいかどうかはともかく味が微妙に異なることだけは、だいたいの人がはっきり感じとることができるようです。味の好みは人それぞれで、どれが正しいとかという類いのものではありませんが、傾向としてはミネラル分が少ない軟水ほどおいしいと感じる人が多くなる傾向があります。

ところが今回は私の事前の予想に反し、また従来の傾向とも違う結果が出ました。従来はいまいち感が強かった三ツ俣の水がダントツの一番人気です。逆にこれまではほとんど一番だった山ノ神の水に三角印を付けた人がもっとも多く、全体的にみても最低人気です。これは私にはけっこう衝撃的な結果です。私の予想では「一番人気が山ノ神で、落伏と三ツ俣はほぼ横並び」だったのですが、ぜんぜん違いましたね。もっとも他と比べあきらかにまずいというほどの大きな違いはないので、仮に二つ丸が3点、丸が2点、三角が1点とすると、三ツ俣は計62点、落伏が45点、山ノ神が38または39点(投票数小計が23なのでたぶん三角印が数えまちがい)となります。

母数が24とわずかなので、これだけではなんとも言えないのですが、もしかすると昨年3月11日の大地震とその後の無数の余震によって鳥海山の地殻も揺さぶられて、その影響で地下水の水質が変化しているのかもしれません。今回の3つの湧水は、水系としては月光川水系の水ですが、水源のおよそ半分くらいを鳥海山とするとなりの日向川は、昨年12月以来ずっと本流が白濁したままです。断言はできませんが、どうも日向川には火山性の物質が漏出しているようなのです。