鳥海山・飛島ジオガイド養成講座の6回目ですが、8月28・29日に岩手県久慈市で開催された「第4回東北ジオパークフォーラム」に参加しました。受講生11名+事務局2名の総勢13名で、ワゴン車2台に分乗して行きました。久慈市は岩手県のほぼ北東端に位置するので、高速道を使ってもなお遠いですね。集合場所の由利本庄市市役所からさらに6時間かかりました。

久慈グランドホテルにて午後から基調講演と分科会です。講演は東大の地震学者であり日本ジオパーク委員会副委員長でもある中田節也氏による「東北のジオパークに求められるもの」です。ジオパーク認定の要件や、5年毎の見直しのチェック項目、さらにはいわゆるレッドカードが出て認定取り消しもあるなど、日本ならびに世界の事例も具体的にあげてのお話でした。当然ながらなかなか厳しいです。

その後の分科会は「首長セッション」「実務者セッション」「ガイドセッション」の三つがあったのですが、私たち受講生はガイドセッションのほうです。ここではまず九州の霧島でジオパーク等のガイドを長くされている古園俊男氏の「楽しいガイド活動とは」という題目での、実際にガイドをする際の留意点や工夫などを詳しく解説していただきました。

しかし画像の文字が黄色で、背景の写真の明るい部分とかぶってよく見えないことや、お客と接する場合の、笑顔で・あいさつがだいじ・ストーリー性のある話・専門用語は使わない、といったポイントは、なるほどとは思うもののそれは最大公約数的なことであって、実際のガイドでは当然ですがかなり個別的な柔軟性が必要とされるんだけどと思いました。作り笑いとか駄洒落とかは私はいらないですね。そういうのは嫌う人も多いです。

夜は2時間ほど交流会です。東北の各地ですでにジオパークの認定を受けて活動中のところや、鳥海山&飛島のようにいま認定をめざして動いているところなどいろいろあったのですが、いずれも現場の人たちですので、いろいろと参考になることがありました。もっとも地域によってかなりの温度差があることも感じます。

・・・・・

翌日はエクスカーション。耳慣れない言葉ですが、「体験型の説明会」ということのようです。つまり講師やガイドから一方的に説明を受けるだけでなく、参加者も交えた相互通行=活発な質問・意見交換・現地での体験などによって、自然や文化への理解を深めていこうというもの(従来のフィールドワークとどう違うのか、私にはよくわかりません)。ルートは3つあったのですが、Aルートは大型バスが入れないということで急遽取りやめとなり(!)、Bルート、Cルートのみとなりました。私はBルートを選択し、内間木鍾乳洞と琥珀博物館に向かいました。

バスは久慈渓谷に沿った曲がりくねった細い道を上っていきますが、久慈層という白亜紀前期の地層の石灰岩による急斜面が両側に迫ってきます。河床にときどき白いブロック様に見えるのは大理石とのこと。40分ほどで内間木(うちまぎ)洞に着きました。

この鍾乳洞は普段はクローズドになっていますが、研究者や特別な催事の際は市の教育委員会の許可を受ければ入洞できるそうです。ただし今回は時間がないので、総延長約6km(国内5位)のうちの入口付近30mだけの体験です。写真の1枚目はその入口ですが、鳥居の先にある岩盤にぽっかりと口を開けた洞窟がおそろしげですね。内部は年間を通じて気温っx度なので、ひんやりとしています。2・3枚目は千畳敷と呼ばれるあたりの天井と壁面ですが、石灰岩が溶けてつららや瘤のような形を作っていることがよくわかります。数千万年から1億年くらいの長い時間をかけて生成された洞窟なので、人間的な時間ではその変化が実感できませんが。コウモリのねぐらにもなっているそうで、何頭か飛んでいる姿を見ることができました。

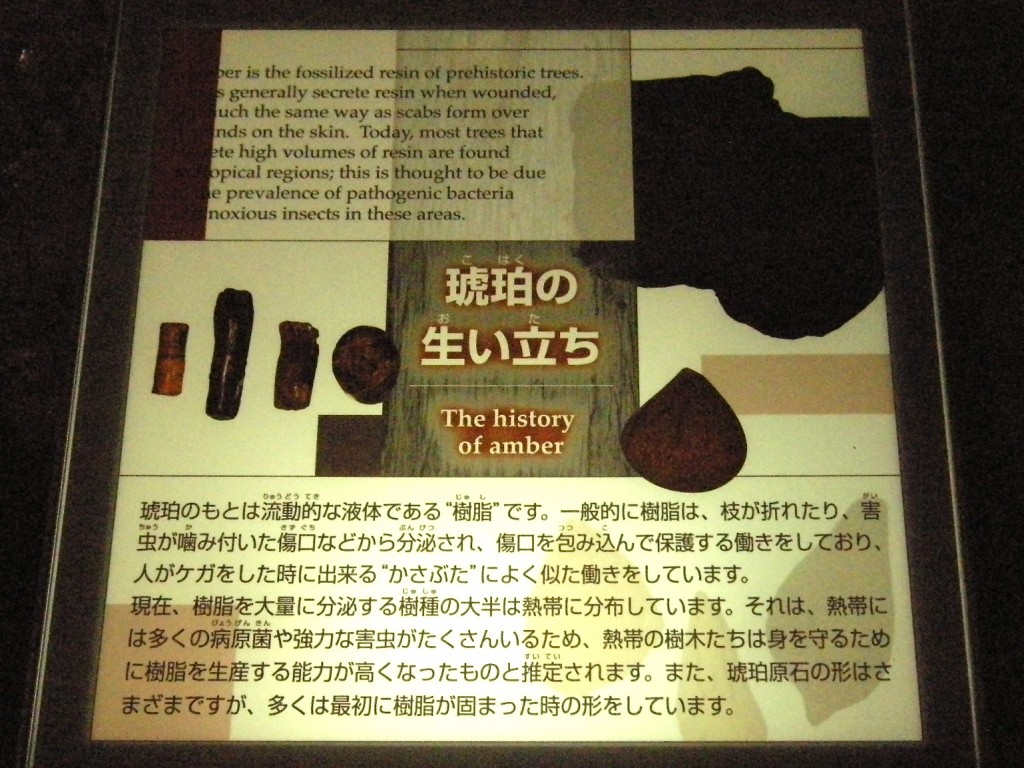

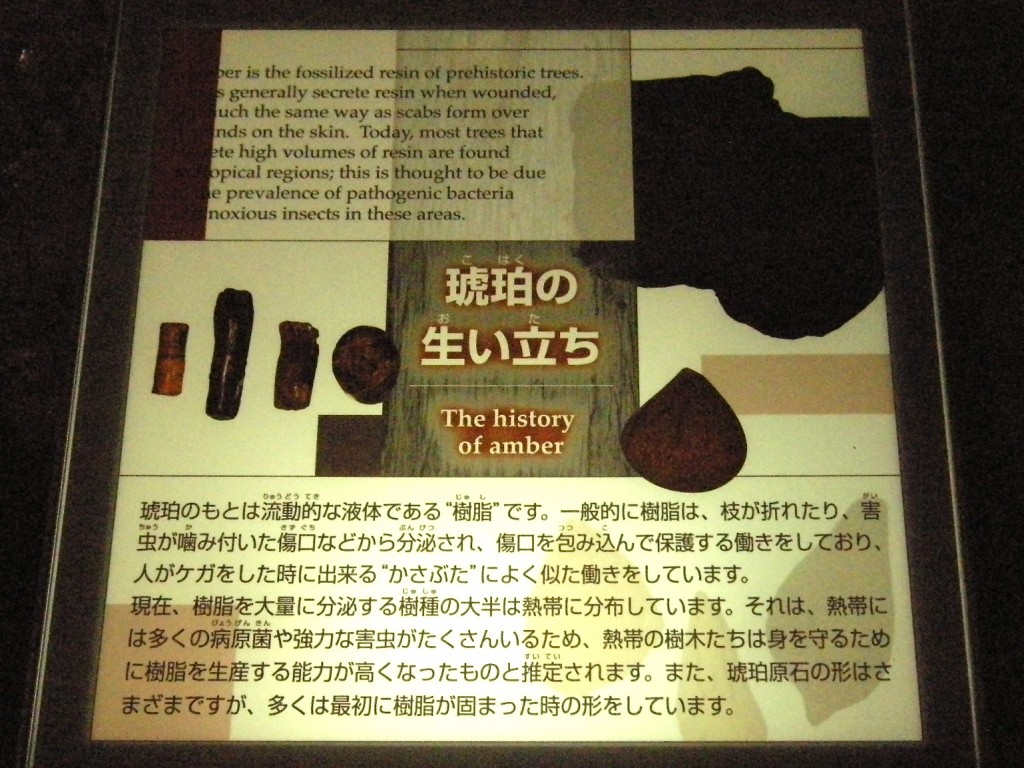

次は久慈琥珀博物館です。久慈といえば琥珀というくらいに有名で、国内最大の琥珀の産地であり、今も年間300kgほど産出しているそうです。この博物館は琥珀専門の博物館としては世界的にも唯一のもので、琥珀の成因や国内外の琥珀の産地とそれぞれの特徴、琥珀を使ったさまざまな器具・調度品・装飾品・彫刻・絵画、遺跡からの出土品などがたくさん展示されています。

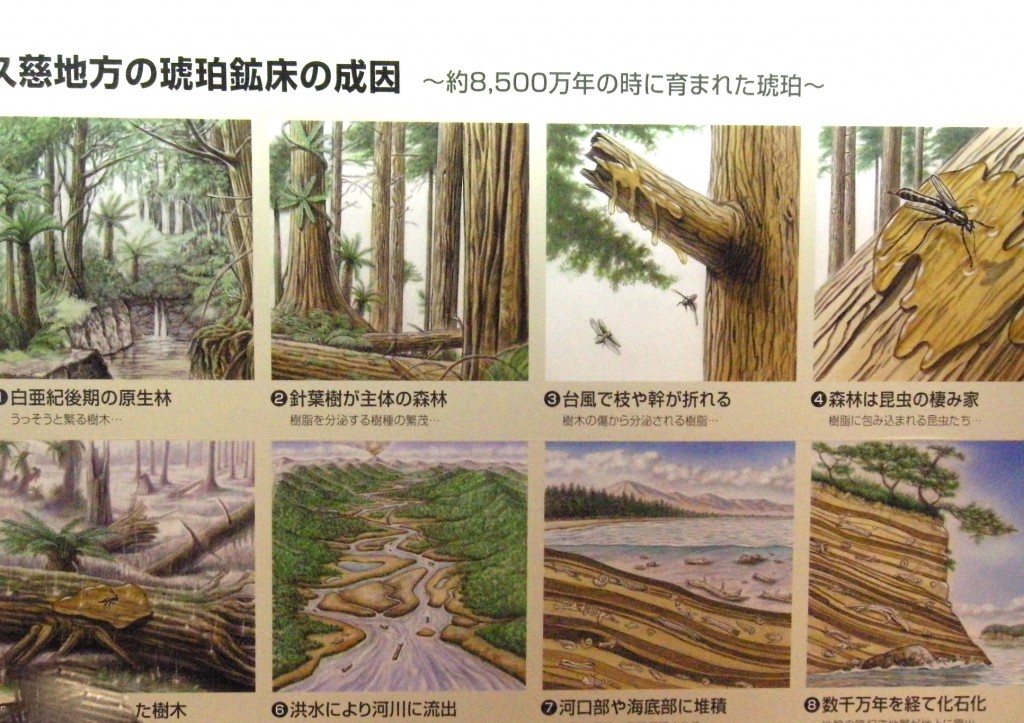

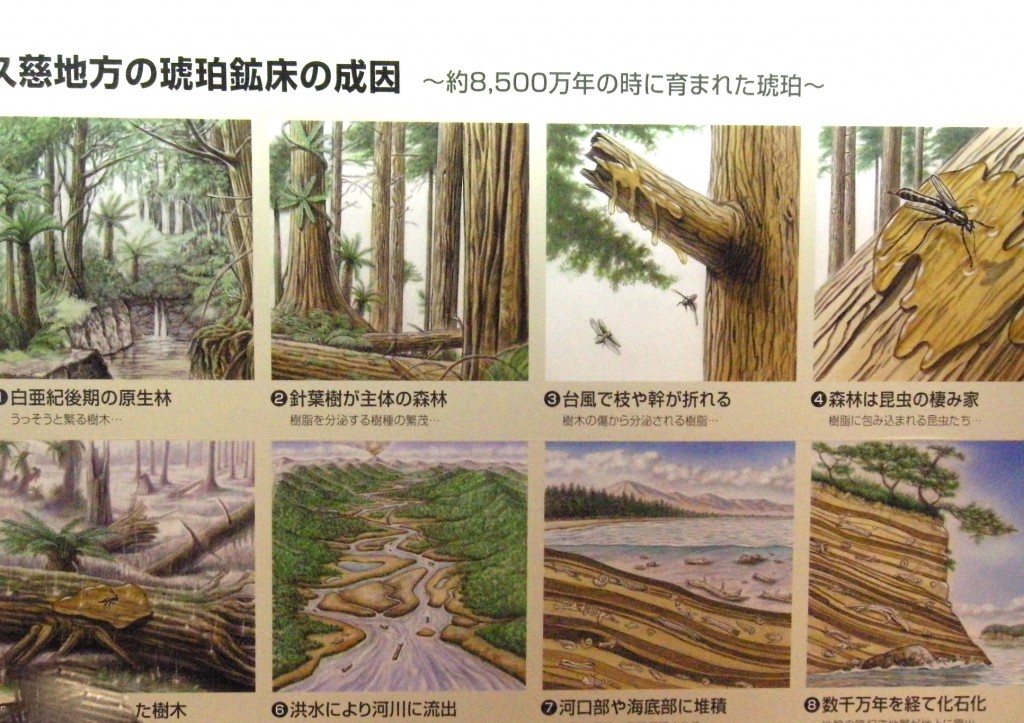

久慈の琥珀は8500万年前の地層から産出します。他の産地に比べもっとも年代が古いもので、その品質の高さから大昔から国内各地に交易品として出回っていました。黒曜石などと同様ですね。また、恐竜は約6500万年前に滅びたのですが、恐竜が旺盛に生きていた時代の樹木の樹脂成分が化石したものが琥珀で、その地層から白亜紀の恐竜の化石(日本では初めて)も出ているとのことです。

売店もありましたが、琥珀も貴石・宝石のひとつなので、サイズが大きく傷がなく見栄えもするものはやはり数十万もします。そんなものはとうてい手が出ませんが、小さなルース(磨いただけでまだ宝飾品としては未加工のもの)をひとつだけお土産に購入しました。