ルーターでお盆などの彫り込みを行うときはテンプレート(ならい板)を使います。加工する材料にテンプレートをあてがい、ルーターにガイドベアリング付きの刃物(ビット)や、刃物よりやや径の大きいテンプレートガイドをそのテンプレートの内側にそわせながら材料を切削することで、同じ形状のものを比較的容易に複数製作することが可能になります。

ただそのテンプレートを作るのは決して簡単ではありません。何事も最初が肝心で、最初のテンプレート=マスターテンプレートをできるかぎりていねいに正確に作らないと、その後の切削用テンプレートやそれを使っての製品がみな狂ってしまいます。テンプレートの素材や作り方は工房や木工家によりさまざまかと思いますが、ここでは当工房の標準的な方法をご紹介します(実際に木工作業をされている方でないと理解しにくいかもしれませんがご容赦ください)。

まずマスターテンプレートですが、素材は4mm厚のシナ合板です。表面に圧着されたシナノキは色が白く平滑なので加工の目安となる線=墨が見やすいです。また厚みはあまり厚いと加工がたいへんですし、薄すぎるとへなへなして扱いにくく耐久性も劣るので、4mmまたは5.5mmくらいが適当でしょう。シナ合板はふつうの合板にくらべだいぶ高いですが、これがすべての元になるのでけちってはいけません。

円形や方形などのテンプレートならわりあい簡単に作ることができますが、楕円や写真のようなスーパー楕円、またはオーガニックな変則的な形などの場合、最初のテンプレートを作ること自体がかなりの難問です。基本的にマスターテンプレートはほとんど手加工で作ることになりますが、断面がきっちり垂直になっているか確認します。テンプレートはこの上にルーターを乗せて材料の彫り込みをするので、周囲の余白が10cmくらいずつは必要です。あまり狭いとルーターが不安定になりぐらぐらするし、ビットまたはガイドをテンプレート内側に押し付けたときにテンプレートがひずんでしまいます。

切り抜きが正確にできたら、その切断面の合板木口に瞬間接着剤をたっぷりとまんべんなくしみ込ませ硬化させます。乾いたらサンディングペーパーを軽くあてて滑らかに仕上げ。合板の断面にはしばしば巣が開いていることがありますが、かならず木紛+瞬間接着剤で平らに埋めるようにします。もしこの処置をせずに使うとそこからテンプレートが破損してきますし、当然ながら材料の切削加工がうまくいきません。1mmのよけいな切削を修復するのはたいへんな手間です。

マスターテンプレートが完成したら、次は本番の切削用テンプレートですが、切削にどのような種類&寸法のビットを使うかによって、次のテンプレートの仕様が異なります。この例では、お盆の内側の入り隅に半径6mmの丸みをつけるのに12mm径のU字ビットを用いる予定なので、まずマスターテンプレートとまったく同形同寸のテンプレートをトップベリングガイド付きのストレートビット(トップパターンビットとも言います)で製作します。合板は9mm厚のシナ合板です。

このときいきなりトップベアリングガイド付ストレートビットでシナ合板を切り抜くのではなく、2mm程度の余白を残して糸鋸やジグソーでざっと切り落としてからルーターを使用します。一発でシナ合板を切り抜こうとすると抵抗が大きすぎるため、ルーターもビットもテンプレートもみな損傷する危険があるからです。怪我のおそれもあります。切断した合板木口を瞬間接着剤で硬化させるのは同じです。

さてお盆の入り隅はR6ですが、底は平面で径12mmのストレートビットで本番切削を行うので、これ用のテンプレートを、先ほど作ったU字ビット用のテンプレートを元に製作します。合板はやはり9mm厚のシナ合板ですが、切り抜きサイズはぐるりと6mmずつ小さくなるように、ルーターに18mm径の固定のガイドを取り付け、6mm径のストレートビットをルーターに装着します(差尺が12mmあればいいので、他の組み合わせも可)。このときも先に糸鋸などで粗切りします。

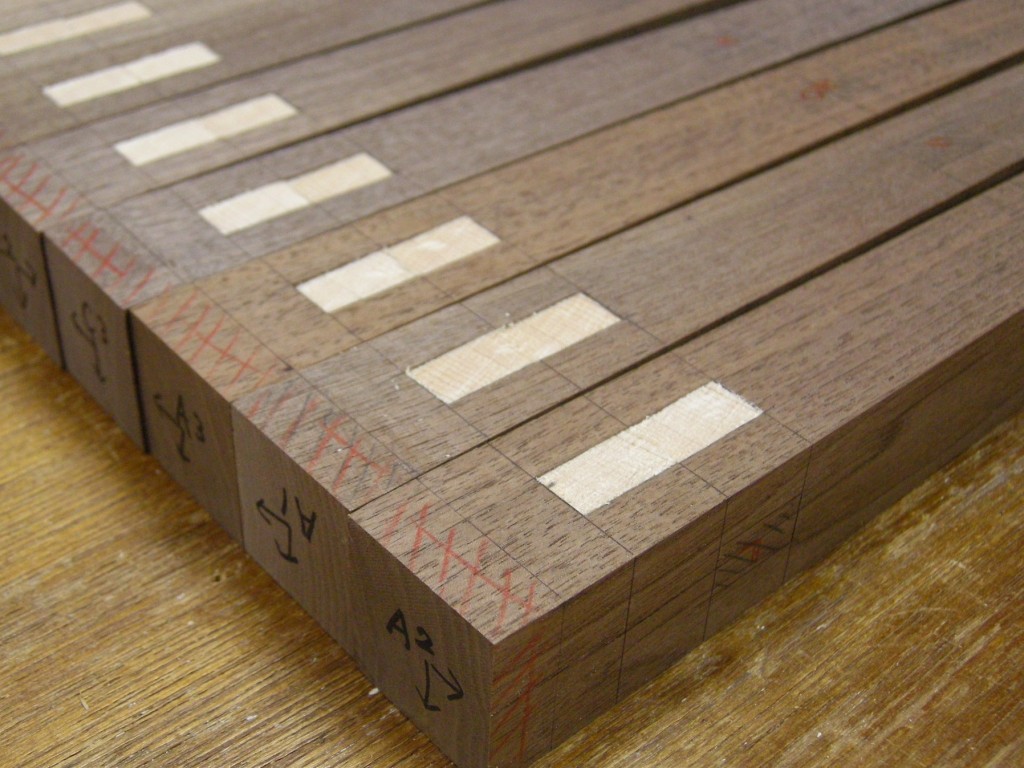

以上で「マスターテンプレート」「12mmU字ビット用テンプレート」「12mmストレートビット用テンプレート」と合計3枚のテンプレートができました。記載が前後しますが、お盆の材料を作業台に固定し、2枚の切削用テンプレートを差し替えながら加工するので、3枚のテンプレートは外形を同じにして固定用の木ネジの穴も3枚重ねて最初にボール盤で正確にあけておけばズレる心配がありません。さらに確認のために縦横のセンターラインをテンプレート盤面と木口にも引き、テンプレートの向き(左右や上下、名称など)を油性インキで明記し、保管・吊下用の径12mm穴をあけておけば万全です。