パイライト(pyrite)は黄鉄鉱のこと。ノジュール(nodule)は一般用語としては団塊のことですが、鉱物としては堆積岩中にできた、周囲の成分と異なる塊状のものをいいます。中心部に化石や砂粒などを核としてもち、そのまわりにケイ酸分や炭酸塩、鉄酸化物などが凝集したものです。

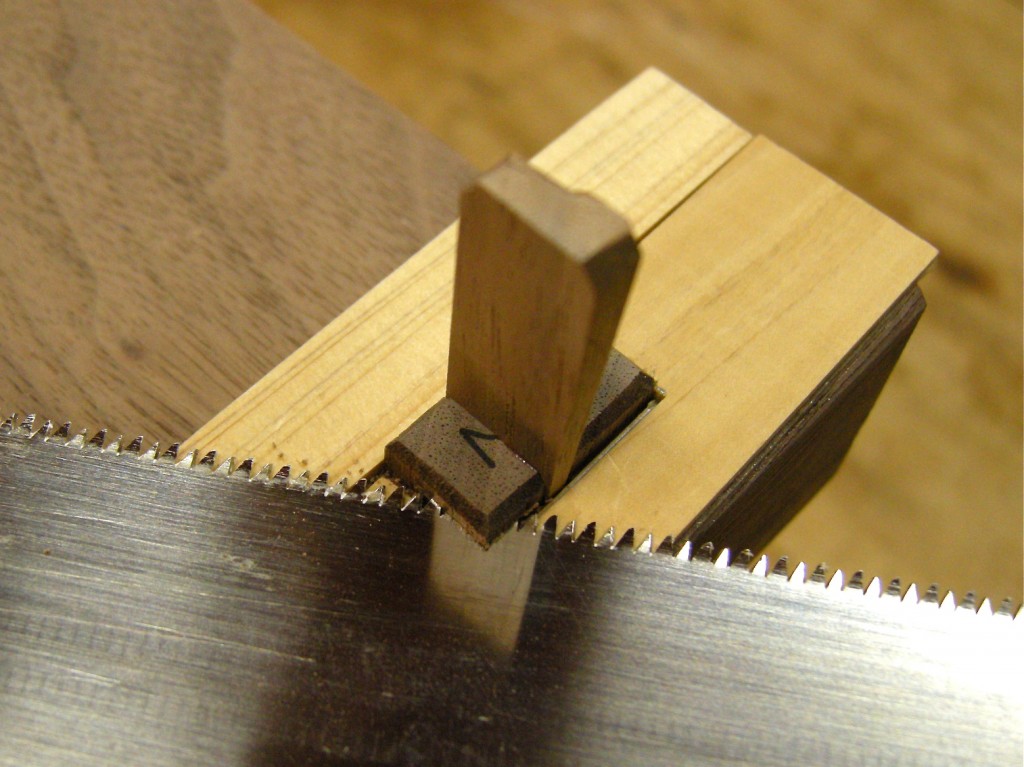

黄鉄鉱については当ブログの2010年11月27日にも記事を載せていますが、あちらは不定形の塊だったのに対し、こちらは団子状のみごとな塊です。大きさは手の平に収まる6×5×3cmほど、重さは242gです。形状のせいとその大きさのためかと思いますが、実際手にのせてみると見た目よりはずっと重量感があります。比重は5.0。

黄鉄鉱は硫黄と鉄が半々くらいの組成からなる硫化鉱物で、硬度は6〜6.5と鉄より硬く、ハンマーなどで叩くと火花が飛び散ります。ギリシャ語でpyrは火を意味し、それが鉱物名となっています。しかし湿気には弱く脆くなってしまうようで、写真のノジュールももともと入っていたひび割れのところからぱかっと一部がはがれてしまいました。