わが家の5歳児がソフトブロックを総動員してこしらえた怪獣です。幅は50センチくらいあります。彼の説明によれば羽を広げた多頭の大怪獣だそうです。「絶対こわさないでね!」と言いおいて寝てしまったので、この怪獣を居間の座卓の上にそっと置き、ちょっと暗めの灯りにして撮影してみました。

わが家の5歳児がソフトブロックを総動員してこしらえた怪獣です。幅は50センチくらいあります。彼の説明によれば羽を広げた多頭の大怪獣だそうです。「絶対こわさないでね!」と言いおいて寝てしまったので、この怪獣を居間の座卓の上にそっと置き、ちょっと暗めの灯りにして撮影してみました。

長野県の方からフォトスタンドBタイプを2台ご注文いただきました。さっそく宅配便にて発送したのですが、いつものようにクリーム色の薄手の包装紙で包み黄緑色の化粧紙を貼った紙箱に梱包しました。3mm厚のガラスはやや厚手の上質紙に包み「ガラスです。ご注意ください。」という注意書きのシールを貼っています。

黄緑色の紙は、繊維の絡み具合が分かるようなやや粗目の和紙風のもので、植物染料で色を出しているものです。いわゆる草木染ですね(製紙メーカーの特殊紙ですが、会社名や型番は失念)。それを白ボール紙に膠(にかわ)で張りこんでいます。サイズは収納する小物類の大きさ形状に合わせたもので、むろんすべて紙工店への特注品です。サイズAのものを10個、Bのものを15個Cは5個だけといった案配なので、手間ばかりかかって儲けはなさそうな仕事です。

この仕様の化粧箱は工房を開設した26年前から一貫して使用しているものです。ほぼこの1種類だけ。黄緑色の上紙はそれほど一般的汎用的とはいえないこともあり、全紙500枚くらいの一包みで購入し、それを紙工店にあずけて貼ってもらっています。種類を増やすとコスト的にかなり高くなってしまうことと、すでにこの仕様の化粧箱は当工房のトレードマークと化しているふしもあるので、おそらく今後もずっとこれでいくことになると思います。

※フォトスタンドBタイプについては2011年7月13日の記事を参照してください。価格は税込3800円。在庫は数個あります。

鳥海山麓齋藤農場(齋藤武さん代表)よりまた工房での昼食用に特別栽培米を仕入れました。前回10/24はコシヒカリとササニシキでしたが、今回は「さわのはな」と「ミルキークイーン」です。

ミルキークイーンはスーパーマーケットや産直販売所などでもよく見かける品種ですが、「さわのはな」はあまり見かけませんね。私自身も、10月上旬に岩手県大槌町の子どもたちが遊佐町を訪れいっしょに芋煮を作ったときに炊いた米のひとつが「さわのはな」で、それで初めて遭遇しました。もしかしたらずっと昔食べたことがあったのかもしれませんが記憶にありません。

「さわのはな」はじつは幻の米といわれている品種です。約50年前に山形県尾花沢で誕生し、県の奨励品種となってから1965年くらいまでは作付面積も順調に拡大したものの、機械化に向かないとか収量があがらないなど、米の増産拡大の時代要請には適合せず、しだいに減少。しかしササニシキ系の粘りが弱く淡白ながら食味にすぐれていることから、一部農家が自家用米などとして栽培しつづけてきたそうです。齋藤武さんは「このあたりで栽培しているのは自分とこだけかな」と話されていました。

さっそく炊飯器で炊いて食べてみましたが、なるほどササニシキに似た感じの米ですね。おいしいです。あっさりした味わいで、ごちそうをひきたててくれそうです。自己主張をおさえ脇役に徹するというスタンスでしょうか。

次いでミルキークイーンも食べてみましたが、こちらはコシヒカリ系の粘りが多いもっちりした味です。冷めてもおいしいということで市販のおにぎりなどにもよく用いられているといいます。濃いめの味付けの料理に慣れてしまった現代人の味覚によく合っているのでしょう。炊き方によっては粘りが出過ぎて、餅米を思わせる味わいになります。少量の米を、それ自体を味わいつつ食べるのに向いているかもしれません。

さてこれで「ササニシキ」「さわのはな」「コシヒカリ」「ミルキークイーン」と4つの品種を食べてみたわけですが、どうも私の舌には子ども時代に親しんだササニシキがいちばん合っているみたいです。同じ米でも炊き方によってそうとう味はちがってくるので、もうすこしいろいろ試してみて、わが工房の昼食のメイン品種を決めたいと思います。

12月8日夜から10日朝にかけて平野部にも積雪がありました。これまでにも一時的にうっすらと地面が白くなったことはありましたが、本格的に平地に雪が積もったのは今回が初めてだと思います。除雪車も出動しました。積雪の量は5〜6cmほどで、気温はまだ0℃以上と高いのでかなりの濡れ雪です。

14日現在ほとんど消えてしまったのですが、写真は10日の正午すこし前の胴腹ノ滝のようすです。岩の天辺のほうは白くても、湧水の流れに近い部分はみな雪が消えているのがよく分かります。湧水はそれだけ今は相対的に温かいということです。温度の測定や飲料用に汲んでいても水がとても温かいので助かります。こごえそうな手指を逆に湧水にひたして暖める、という行為がこれからは普通になりそうです。

胴腹ノ滝の右・左ともに8.6℃でした。気温は0.7℃です。前回11/29が右8.8℃、左8.7℃でしたから、湧水温度は下がってきました。水量もすこしですが落ちてきています。滝の温度が左右ともに8.6℃というのは6月16日以来のこと。今年計った中では最高温は9.1℃でしたから、0.5℃の温度差があることになります。鳥海山中の湧泉では比較的温度差があるほうですね。

工房の掛時計の秒針が白っぽくなっているのは前から気がついていました。針はアルミの薄板に艶消の黒で塗装しているので、不具合が生じてそれが変色してしまったのかと考えていたのですが、しかし最近その白さが尋常ではありません。

それで時計を壁から外して確かめてみたのですが、驚愕の事実がそこにありました。なんと秒針の表面がなにかの糸で隙間なく覆われています。じつに緻密で見事な仕事ぶりです。極細の細い糸でできているので蛾などの昆虫や蜘蛛のしわざかもしれません。ひょっとしてこれは繭ということでしょうか。ペーパーナイフの先でその白い皮膜の一部をはいでみると下から黒い塗装面が無傷で出てきましたので、塗料の変質ではないことは明らかです。それにもし変色などであるならば時針や分針も同様に白っぽくなるはずです。

それにしても動いている秒針だけを「そいつ」がせっせと網掛けするとはなんとも不思議です。ちっ、ちっと小刻みに1秒ごとに動くことが逆に「そいつ」の本能を刺激するのでしょうか? ぜひその作業風景をこの目で観察してみたいものです。「そいつ」に心あたりのある方はぜひ教えてください。

この時計以外にも秒針がむき出しで稼働中の時計は工房にあと2台あり、あらためてそのつもりで見ると、写真の掛時計ほどではありませんがやはり秒針だけが白っぽくなっていました。

家具作りにも木軸のふつうの鉛筆を使います。デザインを考えたりラフスケッチを描いたりするさいの必需品ですし、製作の途上でもなにかと出番が多いです。加工の最終的な目安となる線(墨)は、より精度が必要なので細いシャープペンシルでひきますが、おおざっぱな削りや切断といった作業や部材の名前や向きなどをしるすには六画軸の通常の鉛筆を用いることが多いです。

その鉛筆の残り本数が少なくなったので文具売り場に行ったら、上のような鉛筆が置いてありました。三菱鉛筆の「uni★star」というシリーズの「uni Palette」という商品です。パレットという名前からもうかがわれるように黒鉛の鉛筆ながら軸が何色にもきれいに塗られています。暖色系統と寒色系統があるらしく、HBの暖色と2Bの寒色をそれぞれ一箱ずつ購入しました。値段は定価だと500円かな。

箱のラベルに「かきかた」という文字もあるので、どうやら小学生低学年などを主な購買層として想定しているようです。しかし、これは私のような「もの作り」の現場にいる大人にとっても非常に魅力的な鉛筆といえます。机上の仕事ならともかく、実際の製作は木屑や木片や機械・道具が散乱する中で行われることがふつうなので、鉛筆もいわゆる「大人っぽい」色調、つまり小豆色や暗緑色やエコロジー的な無着色のカラーリングではたちまち行方不明になってしまうおそれがあります。その点この「uni Palette」のような鮮やかな色の鉛筆ならとても目立つので所在がすぐに分かります。紛失もしにくいでしょう。

同種の黒鉛筆ながら、まるで色鉛筆のように軸色を塗り分けるという発想は、一種の「コロンブスの卵」といっていいと思います。私としてはさらに欲をいえば、2Bが赤系統、Bが黄色系統、HBが緑、Hが青、2Hが紫にし、それぞれ一箱6×2本セットとすればその6本が赤なら赤の範囲で微妙に色調を変える。そして30本全体ならべるとなめらかな諧調を描く、くらいにすれば完璧です。ただそれだとコストがかかりすぎて「かきかた」鉛筆の範疇・価格では無理でしょうね。

ホゾ穴などの四角い穴をあけるときは角ノミ盤という機械を用います。200V三相交流電源でうごく機械で、床置きで設置し高さ155cm重量は300kgほどあります。穴をあけるのは基本的にはボール盤と同様にドリルを回転させて行うのですが、写真のように四角い中空のノミ(ケース)と、その穴の中を高速回転する専用のキリ(内錐)とが常にワンセットになっています。

ノミを強く押し付けて材料に切れ込みを入れ、そのそばからキリが削り取っていくことで四角の穴をあけていきます。穴の大きさ=ノミの大きさになるので、当工房でも3.2mmから30mmまで20種類近くのサイズの角ノミの刃を用意し、必要に応じて交換していきます。ホゾ穴はたいてい真四角より長方形の場合が多いのですが、材料を載せた台を前後左右ハンドルで移動させることで、縦長あるいは横長の穴を正確にあけていくわけです。

写真の角ノミは 15mmの大きさのものですが、キリが黒っぽくなっているのは穴をあけたときに摩擦で木が焦げたためです。硬めの木に深い穴をあけるのはただでさえそうとうの抵抗があるのですが、切れ味の劣った刃で無理に穴をあけると不正確でみっともない穴になるだけでなく、最悪の場合煙を出し火事のおそれさえあります。そのためすこし切れがわるくなってきたらすぐに刃を研ぐようにしなければなりません。

キリは先端の底刃と剣先の2カ所を目立てヤスリで、ノミは先端の内側を円錐形の回転砥石で研削します。ノミの外側は研いではいけません。ホゾとホゾ穴とは0.1mm以下の精度で応対させるので、うっかり外側を研磨してしまうと穴の大きさが変わってしまいます。ノミは深穴をあけても「抜け」がいいように、ほんわずかですが先端のほうが広がるような形状にメーカーで作ってあるので、その形を崩さないようにします。

研ぎの頻度は、材料の種別やホゾ穴の数や大きさに左右されますが、快適な切れ味を保つには1〜3台程度の椅子やテーブルの加工が終わるごとに研がなければなりません。手持ちの刃物と同様に、うまく研がないとかえって切れなくなり保ちもわるくなるので、やはり熟練が必要です。

ゴルゴ13だったら「後ろに回るな!」バシッ!といったところですが、後頭部はなぜか無防備感があり愛嬌があります。わが家のトントは白地に茶虎とキジ虎とアメリカンショートヘアの太い縞とが入り交じったような紋様の猫で、雑種の典型ですが、耳のところはほぼ左右対称の模様になっています。それがまたとても愛らしいと思います。

スカイブルーの首輪はビニールレザーにガラス粒のダイヤもどきを埋め込んだもので、同じ型で色が淡いピンクのものもあります。さらにまた茶色のヒョウ柄と白黒の雪ヒョウ柄のもあって、ときどき「着替えて」います。もちろん何かに強くひっかかったときには外れるセイフティー金具付きの首輪です。

9月26日に17歳半で死んでしまったミャースケは、首輪をたいへん嫌がり結局いちどもまともに装着したことはなかったのですが、トントもマーブルもなぜだか仔猫のときからぜんぜん平気。いずれも室内飼いにしているのですが、なにかの拍子に戸外に出てしまう可能性もあり(実際二三度出たことあり)、その際の迷子札であり飼い猫であることの目印にもなるので、やはり首輪は欠かせません。

愛知県の方からペーパーウェイトDタイプの黒柿のご注文をいただき発送したところ、とても喜んでいただきました。写真はその現物ではありませんが、同じタイプの品物です。

この型のペーパーウェイトはこれまで約160本作っていますが、材質は黒柿をはじめ、セン、タモ、トチ、クリなどです。いずれも縮みとか波杢とかスポルトといったちょっと変わった材料のもの。形状も細部にいろいろと工夫はあるのですが、大雑把にいえば長さ180mmの棒状のものなので、通常のノーマルな材料では変化に乏しく面白みに欠けます。ペーパーウェイトとしての実用的な機能を満たすだけでなく、天然の木のもつ魅力や幻妙さをお伝えしたいというねらいもありますから。

ただ、重しとして中にステンレスの丸棒を封入するために一度材料をまっぷたつに切って溝を彫っていますから、そのことで内部応力が変わりひずみが出ます。ふつうの通直な材料でもそうした変化が生じるのですが、杢のよく出た材料はそれだけ物理的には不均一不安定なので変化の度合いも大きく、結局もとに戻らず製品にならないものが2割前後生じてしまいます。写真のペーパーウェイトも側面に小さなひびが入っていることが塗装時に分かったので、工房の事務所で自家用として使っているものです。

これまでも何度か書いていることですが、黒柿は年々ものすごく貴重&希少な材料になっています。孔雀杢に代表されるような黒い紋様が微細にバランスよく出ているもの、しかも薄板ではなく彫り物などにも適する程度の厚みと幅・長さがあり、なおかつ乾燥していてすぐに細工できるような黒柿となると、目の玉が飛び出るような値段です。世界的にみても現在もっとも値段の高い材木のひとつであることはまちがいありません。最上のものは立法メートル換算で3000万くらいします。

黒柿はカキノキの古木にごくごく稀に出現する銘木で、古来から銘木中の銘木として珍重されてきましたが、柿渋の利用が激減するとともにカキノキの大木もいまやほとんどなくなってしまい、必然的に黒柿も消滅しつつあります。あまりにも値段が高いので、当工房のような零細弱小木工房ではなかなか買えませんが、ペーパーウェイトに仕立てた場合でもお客さんのいちばん人気はやはり黒柿なのです。

まあ材料として希少価値があることと、それでなにかをこしらえた場合にその「製品」や「作品」の良し悪しはまた別ですし、自分が気にいるかどうかはさらにまた異なる話です。黒柿はむろん私自身もとても好きですが、他にも魅力的な木はたくさんあります。ペーパーウェイトに仕立てて面白い木というのは、たいてい材料単価も高いことが多いのですが、すこしずつそういう木を集めていますので、製品化したらこのブログで順次披露していくつもりでいます。

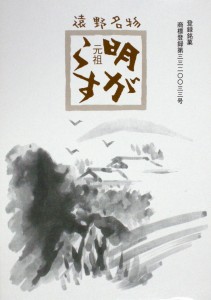

先日研修で遠野市に出かけた際に、宿泊先の売店で「明がらす」という名前(登録商標)の菓子を買ってきました。写真はその容器の紙箱ですが、名前もロゴもパッケージもすぐれたデザインだと思います。

先日研修で遠野市に出かけた際に、宿泊先の売店で「明がらす」という名前(登録商標)の菓子を買ってきました。写真はその容器の紙箱ですが、名前もロゴもパッケージもすぐれたデザインだと思います。

このお菓子は明治時代初めに、まつだ松林堂の初代松田隆さんが「くるみ糖」と称して製造販売。その後、二代目松田桂次郎さんが、くるみの切り口が、明け方に飛ぶカラスのようだということで「明がらす」と命名したといいます。

菓子自体はみな食べてしまったので(大半は私。甘党ですから)、下の写真はまつだ松林堂のHPから拝借したものですが、周囲の凹凸は日の出を、ゴマのつぶつぶはスズメを、そしてクルミの断片は3本足のカラスをイメージしているそうです。3本足のカラスといえば「八咫烏」(やたがらす)で神様の使い、縁起物ですね。

「明がらす」は米粉・ゴマ・クルミを主原料とし、保存料や着色料といった添加物をいっさい加えていない、素朴かつ奥行きのあるお菓子ですが、単に味の云々だけでなく、上記のような「物語」や「背景」が非常にうまくかもしだされていると思います。私自身、このお菓子はこれまで食べたこともなく名前もまったく知らなかったのですが、売店で数ある土産品の菓子類のなかで最初にかついちばん目を引いたのがこの「明がらす」でした。伝統的な元祖何々というと、時代錯誤で野暮ったい、あるいは大げさな見せ方のものが少なくないのですが、これは抑制がきいていて簡潔でとてもいいと思いました。