雪の中、恒例の胴腹ノ滝行脚です。積雪は50〜60cmくらいあり、道路の除雪も万全ではないのでひやひやしながら昨日午前10時ころ車を運転して行きました。水量はまた一段と減ってきました。気温も零下2.9℃ですから、すでに滝の上部後背地表面からの新たな水の浸透はほとんどなくなったきたと考えられます。そのぶん地下水圧が下がるので、今後も春先まで滝の水量はずっと減り続けると予想しています。湧水温は右・左とも前々回・前回と変わらず8.6℃でした。

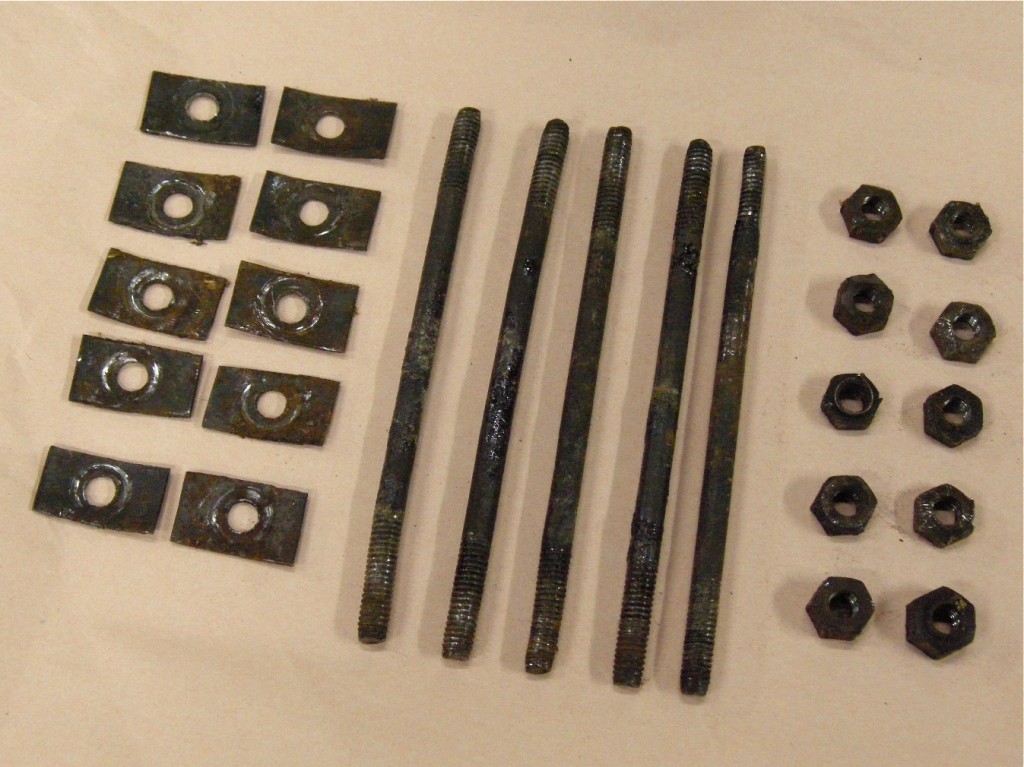

水量の正確な計測はかなり難しいので、ほぼ定位置からの写真撮影を毎回行い、それをパソコン上で比較検討しながら推移をみています。しかし1枚目の写真では左側の滝が、手前にある樹の雪の重みで垂れ下がった枝に邪魔されてよく見えません。困りました。それで、よく分かるようにすぐ近くから右(2枚目)と左(3枚目)と別々に撮った写真もあげてみました。

今回は私が調査と水汲みをしている間に、ほかに水汲みに来た人は2組3人でした。連日の降雪で主要道と町中の除雪で忙しいせいか、岩野の集落から胴腹ノ滝入口までの道路は除雪が手薄になっています。道路幅も狭くなって車のすれ違いや駐車にも細心の注意が必要な状態です。私はいつも車にシャベルを積んでいるので、車をもうすこし路肩に寄せられるように、道路脇に小山をなしている雪を幅1m長さ15mばかり雪かきをしました。ほとんどただ同然でこれだけいい水を汲んで味わえるのだから、すこしくらいはお返しをしなくてはと思います。