一昨日10月14日は日中は晴れの予報が出ていたので、鳥海山の上部にある湧泉の水の採取&調査に出かけました。遊佐町役場から受託した仕事で、昨年から行っています。大平山荘の上の登山口から歩き始め、見晴台〜清水大神〜鳥海湖〜千畳ヶ原〜万助小屋〜渡戸〜一ノ坂というコースで、要所要所で湧泉の水を専用の器具と容器で採取し、水温その他を計測しました。

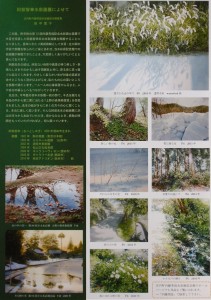

頂上付近の日陰になるところにはまだ雪が残っており、雪のないところもすっかり枯れ色ですが、標高1500m付近から700mくらいまでの中腹はいま紅葉が非常にきれいです。樹木も赤や橙・黄色に染まっていますが、湿原の草類も黄金色になりたいへん美しい。いわゆる草紅葉ですね。とくに千畳ヶ原の広大な草原はみごとです。

秋晴れの絶好の日和だったのですが、平日とあってか他の登山者はあまりいませんでした。鉾立から御浜や頂上にかけての鳥海山のいちばんポピュラーなコースには登山者の姿がすこし見えましたが、それでも夏山に比べると激減といっていいくらい。私が直接出会った人は二人だけでした。他人にわずらわされずに、のんびり静かに登山するには今頃が最適かもしれません。

今回の調査行では定点の湧泉をいくつかめぐったのですが、千畳ヶ原の一画に私にとっては新たな湧泉を発見しました。水量もかなり多く、湧出口の温度はなんと4.1℃です。これまで最低温だった東鍋森東麓の3.9℃が、去年も今年も4.3℃になってしまったので、今回の新しい湧泉が鳥海山中最低温度の湧泉ということになります。ただしこの源泉へのアプローチは相当な急斜面になっていて、登山道からも遠く離れているので要注意です。谷にはまって遭難したら誰からも発見されることもないでしょう。

採取した水は合計10kg以上。それに準冬山装備をつめたザックは合計で20kgをオーバーしてしまいました。採水するごとにだんだん重くなっていくわけですね。10年以上かもっと若くて体力があった頃ならどうってことない重さですが、今となっては20kg超はもう限界に近い重さです。無事調査は終えたものの、ものすごく疲れました。下山時に足下がふらついたのは何年ぶりでしょうか。

下の写真は万助道のギャップ付近から見たヒノソの渓谷です。見事な紅葉ですが、昔このヒノソを源頭の鍋森直下まで遡行したことがあります。今の時期は水量も少なく、ここから上部には越せないような大きな滝もないので、空が大きく開けていてとても気持ちのいい沢登りができます(エスケープルートはないので、増水の恐れがあるときは不可)。また行きたいな。