当工房の家具はホゾを外まで出してクサビ(楔)を打って止めることが多いのですが、そのクサビの作り方を順を追って解説してみました。たぶんプロの木工家の方にはおなじみの方法だと思いますが、アマチュアの方だと機械設備の関係もあるので意外にご存知ないかもしれません。むろんこれが唯一の方法ではありません。もっといい方法をご存知または実践されている方はぜひ教えてください。

作例ではクルミ材で幅11.3mm、角度5度、長さ55mmのクサビを作っています。幅が11.3mmなのはホゾの厚みが11mmなので、それに対応するように若干の余分を見込んでいるためです。角度は場合によりもっと大きいことも小さいこともあります。

1)乾燥し目のよく通ったクルミ材で(できれば柾目のほうがベター)、厚さ11.3mm、幅5〜10cm、長さ50〜100cm程度の板をこしらえます。幅と長さは手元にある材料で適当でいいのですが、木端(側面)は正確に出ていなければなりません。厚みもノギスで計るなどして厳密にします。この板を横切盤などで長さ55mmずつに切りますが、この切断面の木口も木端同様に正確にそろっていなければなりません。

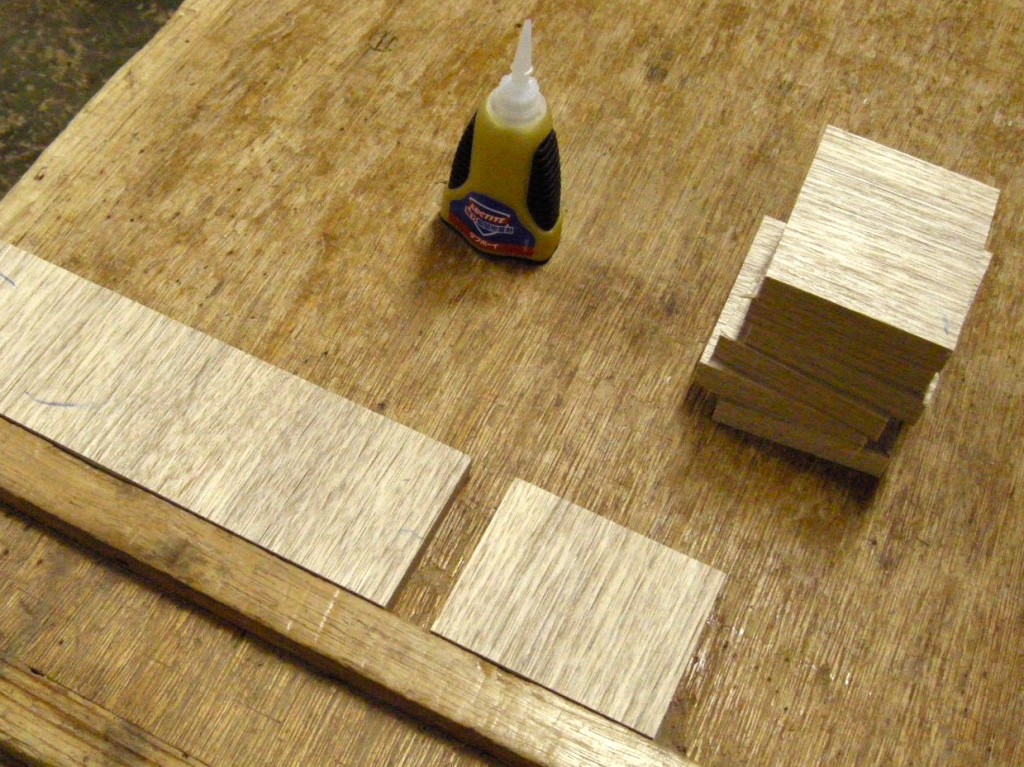

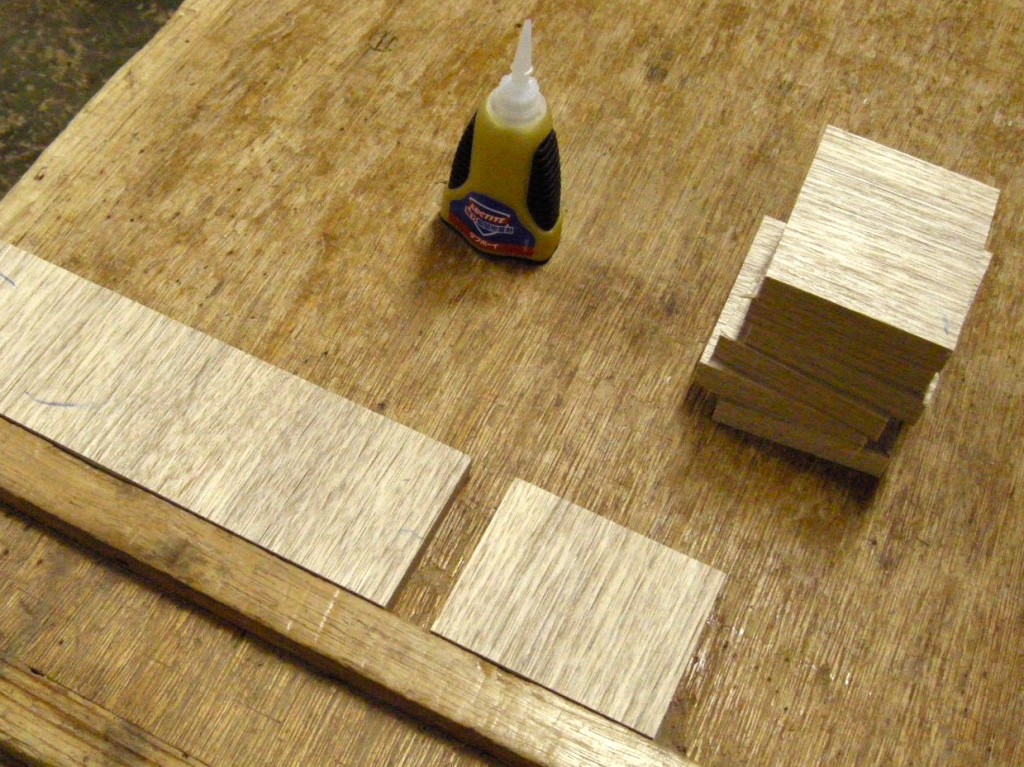

2)長さ55mmに切った板を瞬間接着剤で横につないでいきます。小口が一直線になるように、また平面に段差ができないように慎重に行います。写真ではヘンケル社のロックタイトの「タフボーイ」という瞬間接着剤を使用していますが、乾性が速く衝撃にも強く、容器の使い勝手もいいのでおすすめです。

3)木端の継ぎ目の部分はクサビには使えないので、すぐに分かるように赤鉛筆で両面にマーキングします。柾目の板だと木口をよくよく見ないと継ぎ目かどうか判断できないので、先にやっておいたほうがいいです。

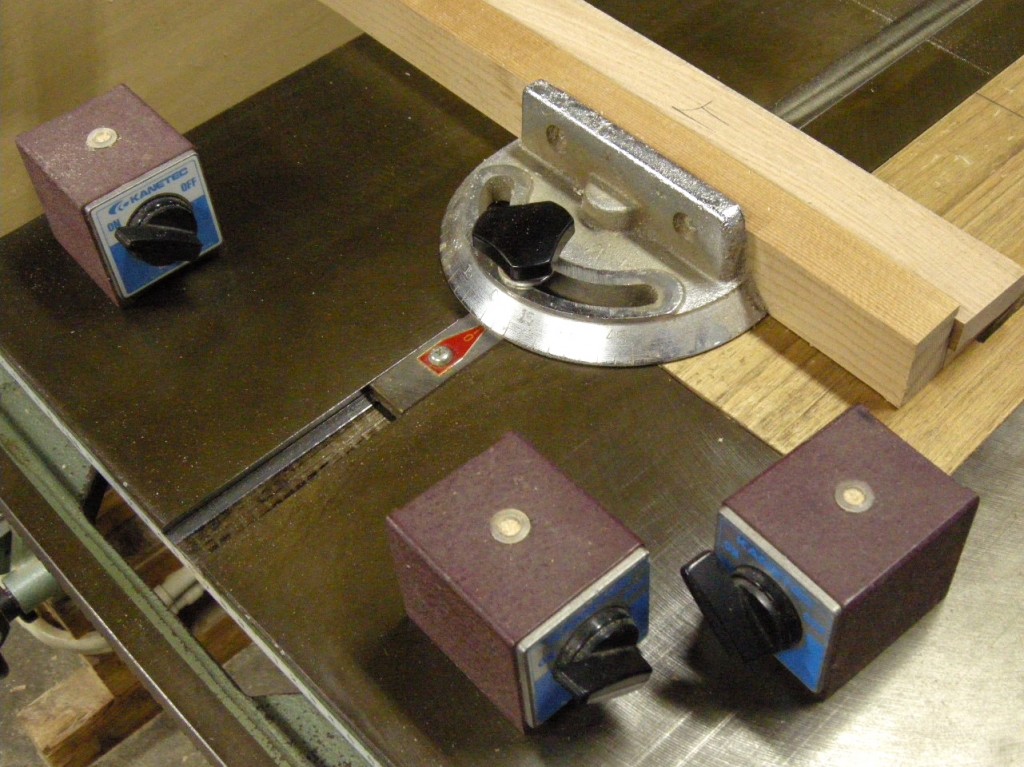

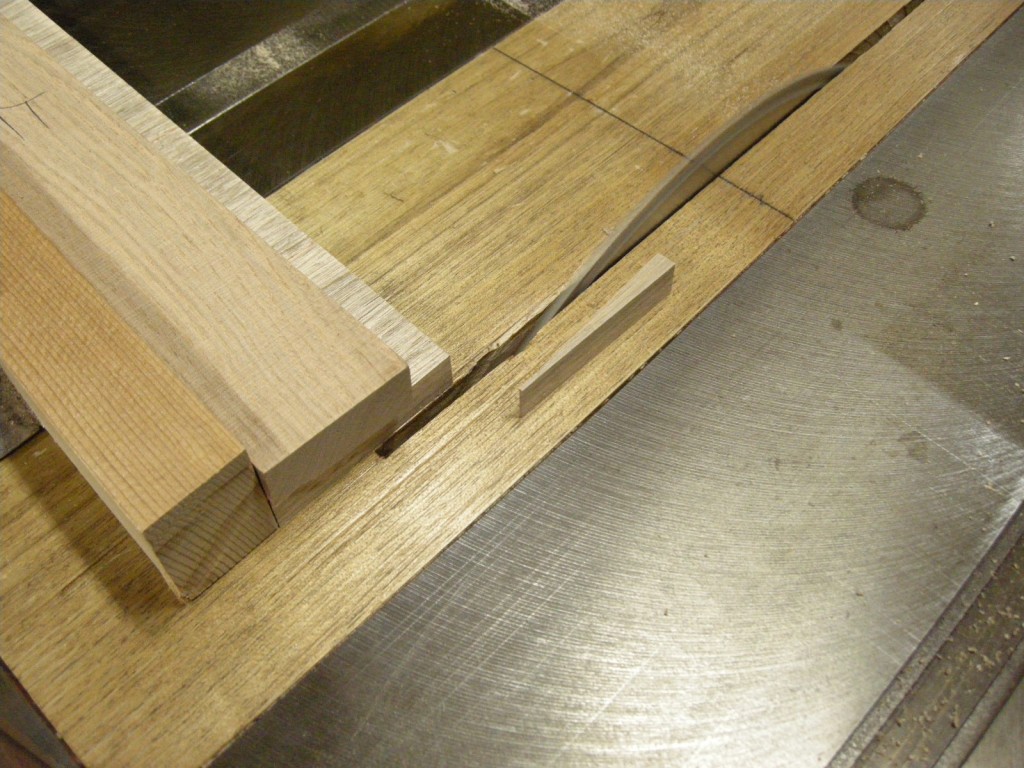

4)クサビのカットは丸鋸昇降盤の定盤の蟻型溝に専用のマイターゲージをはめこんで行います(マイターゲージは新しい丸鋸昇降盤には付属品として付いてきます)。角度は2.5度右下がりにセット。ゲージに固定する定木の右端は鋸刃とすきまがないように、やや長めにゲージに止めてから一度捨て切りします。それから横つなぎしたクルミ材の右端を一回やはり捨て切りします。材料を直接指で押さえて作業するのは危険なので、必ず材料の上に別の押さえ板を重ね材料といっしょにマイターゲージに引きつけるようにしながら切ります。

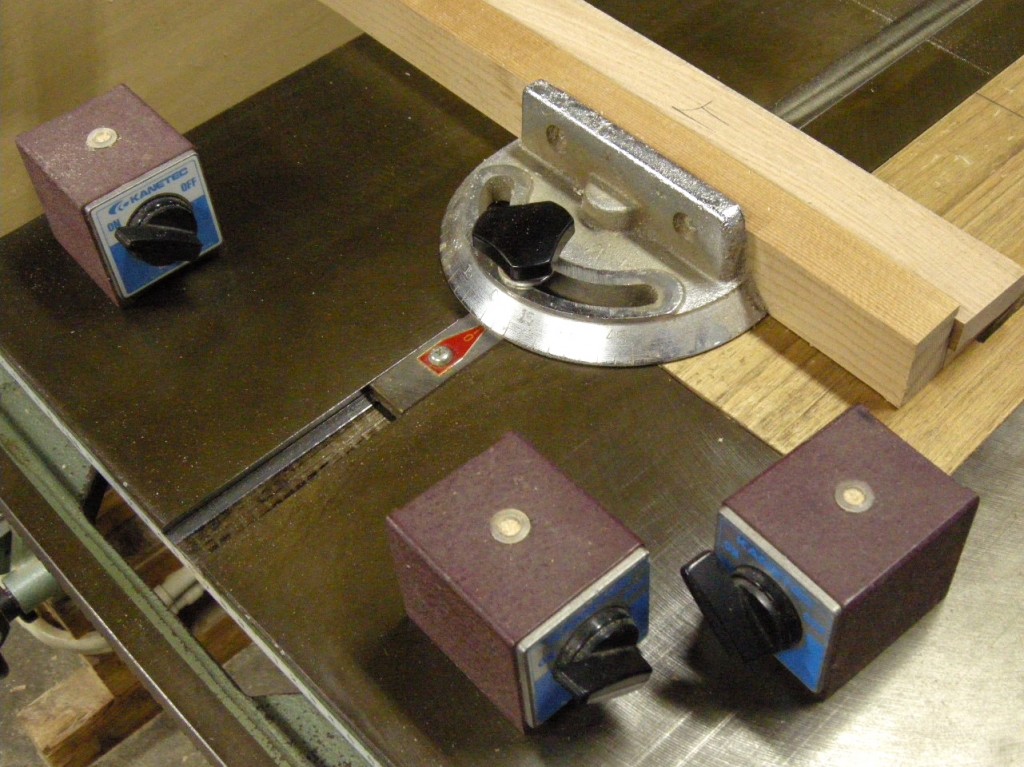

5)さて最初の1個目のクサビですが、4)で端切りしたクルミ材を裏返して定木の端から「鋸刃の厚み+クサビの先端の厚み」ぶんだけ手元側を出します。この例では3mm+0.5mm=3.5mmです。クサビの先端はあまり細いと打ち込んだときに折れてしまいますし、太すぎると中まで入っていきません。下方にある小豆色の四角いものは強力な磁石で、側面のハンドルを半回転させて脱着します。これを昇降盤に吸着固定し、クルミ材の右端を突き当てることで、マイターゲージの定木からの出=クサビの厚みを規定するわけです。ただし鋸刃のすぐそばに磁石を設けると非常に危険なので、必ず写真のように鋸刃の刃口板手前まで後退したところに磁石をセットして、この位置でクルミ材の出を決めます。

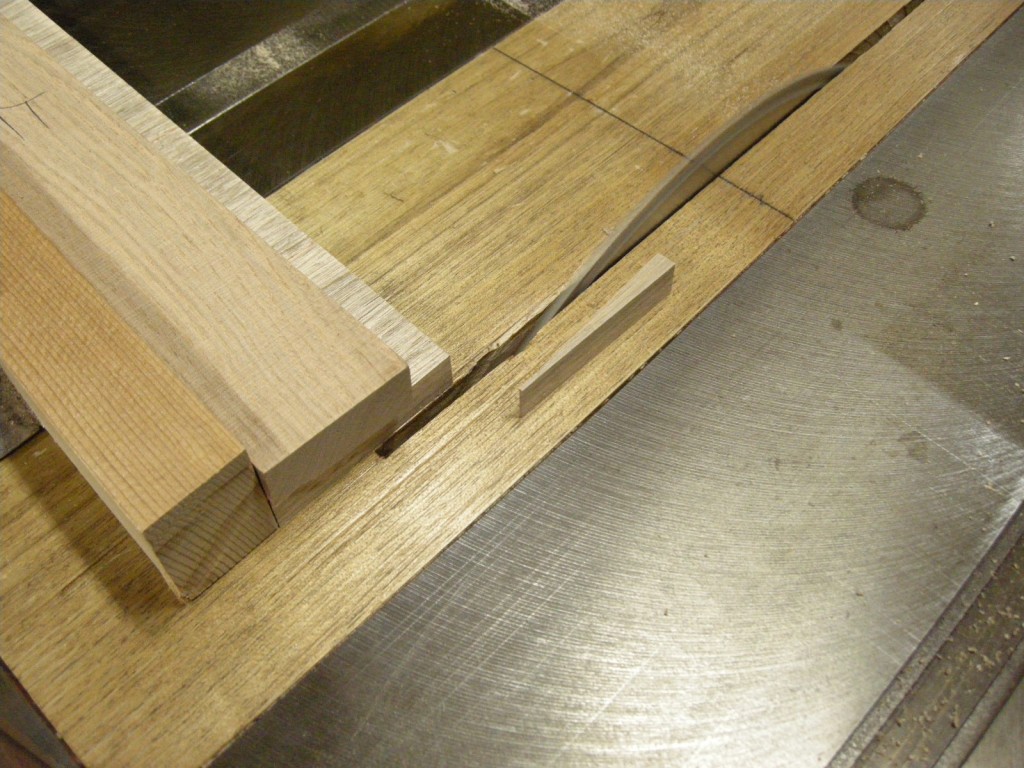

6)鋸刃とクルミ材の位置関係をキープするために、写真のようにマイターゲージの後方にも磁石を2個固定します。これに当たるまでゲージを後退させて、その位置で材料を右の磁石に当てた状態が「定位置」となります。ちょっと分かりにくいと思いますが、クルミ材の右端はすでに2.5度に斜めに切れているので、裏返すことによって倍の5度で切れるというわけです。

7)クサビを1個切り出すごとにクルミ材を裏返してまた切る、これを何度か繰り返しているうちに、3)でマーキングした継ぎ目が間近くなってきます。この継ぎ目部分、また白太や節などの欠点がすこしでもあるところはクサビには使えませんので、そういうところが出てきたら捨て切りします。

8)クサビを切り離すとたいていは鋸刃のかすかな抵抗や風圧などでクサビが手元のほうに軽く滑走してくるのですが、写真のように鋸刃のすぐ近くに残ったままになることがあります。この場合、絶対に指でクサビを取り除いてはいけません。きわめて危険です。薄く「へたれ」な木の棒でそっとクサビを鋸刃から遠ざけます。なぜ「へたれ」かというと、剛直な木棒などでそれをやってもし回転中の鋸刃に接触すると激しい反発をくらうことがあって危ないからです。へたれならへたれが微塵になるだけで済みます。

9)上の記述で、切り終わったクサビが滑走してくると書きましたが、じつはたまに鋸刃にもろに引っかかって飛び跳ねてくることがあります。そのため私は万一を考えてポリカーボネート製のフェイスガードをかぶって作業しています。とくに切れ味の鈍った刃や、スムーズに動かないマイターゲージ、歪んだ板などの場合その可能性が大きいので要注意です。また写真のようにクルミ材が幅が長さよりも小さくなってきたら、いくら押さえ板を併用したとしても不安定で危険なので、これはもう捨ててしまいます。材料よりも指のほうがもちろんだいじですからね。

10)切り終わったクサビは、ホゾへの打ち込みがスムーズにいくように先端と元の四隅をノミで切り落とします。先のほうは30度くらい、元のほうは45度くらいといった感じです。これできっちり正確で同一なクサビがたくさん完成しました。

10)切り終わったクサビは、ホゾへの打ち込みがスムーズにいくように先端と元の四隅をノミで切り落とします。先のほうは30度くらい、元のほうは45度くらいといった感じです。これできっちり正確で同一なクサビがたくさん完成しました。

とまあこんな具合にクサビを作るのですが、ことばで説明するのはなかなか難しいですね。一度でも実際やってみれば、そうたいしたことではないのですが。クサビを作るのは正確にしようと思うとセッティングにかなり面倒なところがあり、10個作るのも100個作るのもそれほど極端な差はありませんので、よく使う材料と寸法のものは余分にまとめて作っておくようにしています。できたクサビはジップロックの袋に入れ、材種や幅と長さと角度を記入しておきます。数が非常に多い場合は、最初だけその個数&総重量を計って一個あたりの重さを算出しておけば、使用後はあとは全体の重さを量るだけでほぼ正確な残数を推定できます。