家具などを製作する場合、加工途中の木材にいろいろ書き込みをします。当工房ではその際にいちばん出番が多いのがクーピーです。

家具などを製作する場合、加工途中の木材にいろいろ書き込みをします。当工房ではその際にいちばん出番が多いのがクーピーです。

クーピーは正式名をクーピーペンシル(SAKURA COUPY-PENCIL)といい、サクラクレパスというメーカーの商標です。色材はクレヨンと色鉛筆との中間のような素材からできており、プラスチック系の色鉛筆の一種。特徴としては、芯だけでできているにもかかわらず、折れにくく、削りやすい、手が汚れにくい。消しやすいというキャッチフレーズもうたわれることがあるようですが、木材に使用した場合は消しゴムなどでこすっても薄くはなっても完全に消えることはありません。完全に消し去るには最後にカンナなどで材料自体の仕上削りをおこないます。

油性マーカーなどと違い、材料の中に浸透しないこと、手や衣類、他の部材などを汚染しない。それでいて通常の鉛筆などとくらべ明瞭な書き込みが簡単にできる点が非常にいいと思います。それに値段もバラ売りで1本70〜80円程度で、ペンシルホルダーを利用すればほとんど最後まで使い切ることができるので経済的です。

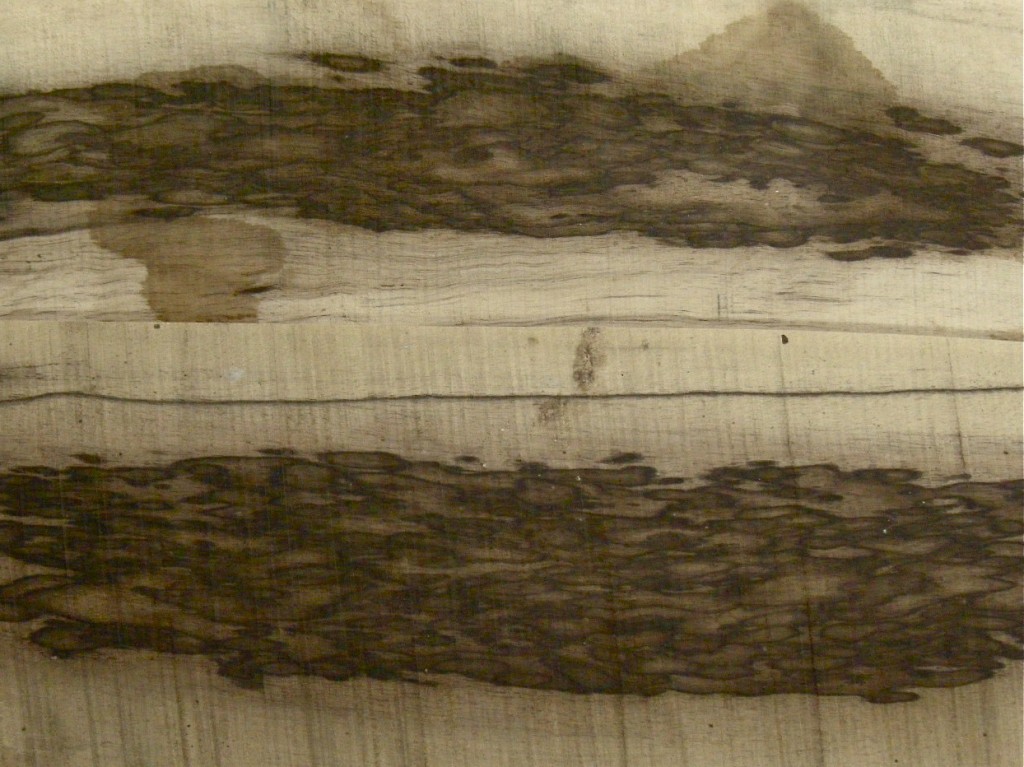

私の場合、機械による材料の切削方向や材料の厚みといった一次情報は「あお」のクーピーで、パーツとしての名前や番号、上下・左右などの二次情報は「ばらいろ」のクーピーでしるしています。だいたいはこの2色でだいじょうぶですが、場合によってはさらに「みどり」や、暗色の材料には「しろ」を用いることがあります。ちなみに写真で赤色の1〜3の番号は、はぎ合わせする際の手前からの順番付け(かならずその順序で。縦並びの材料の場合は必ず左が1番)、340+20とあるのははぎ合わせ完了時に必要な幅340mmに対して余裕がいま20mmあるという意味です。幅にすこし余裕があればクランプする際に当木がいらないわけです。

写真の材料はスプルスという針葉樹の無地・柾目の板で、抽斗の底板にするべくはぎ合わせをする前の状態です。当工房では抽斗の内部の部材=側板・向板・底板には建具用の柾目のスプルス材を用いることが多いです。値段的にはけっして安くないものですが、色白でほどよい硬さ、反り捻れなどの変形の少ないこと、安定的に入手できる点が気に入っています。

田植えが終わったばかりの水田に写る鳥海山。遊佐町の上吉出で撮影しました。山の中腹まで新緑に染まってきていますが、雪解けは例年にくらべ半月ほど遅いかんじです。笙ケ岳(西鳥海1635m)の下の「種まき爺さん」と「カラス」がまだはっきり形を成しています。鍋森あたりには「飼葉桶に口を突っ込む馬」が、右の月山森・ボサ森のあたりには「騎馬武者」が現れています。

田植えが終わったばかりの水田に写る鳥海山。遊佐町の上吉出で撮影しました。山の中腹まで新緑に染まってきていますが、雪解けは例年にくらべ半月ほど遅いかんじです。笙ケ岳(西鳥海1635m)の下の「種まき爺さん」と「カラス」がまだはっきり形を成しています。鍋森あたりには「飼葉桶に口を突っ込む馬」が、右の月山森・ボサ森のあたりには「騎馬武者」が現れています。

一昨日(5/12)経ケ蔵に十二ノ滝コースから登ってきました。先日5/5に登った円能寺コースとは反対側の、北からのコースですが、主稜線にあがるまではそうとうきつい勾配です。丸太で階段状に整備されていますが、上りはともかく下りはじゅうぶんな注意が必要です。道の両側が断崖に近い急斜面になっていますから、万一転落したら命がありません。ただそのぶん眺めはすばらしくいいです。

一昨日(5/12)経ケ蔵に十二ノ滝コースから登ってきました。先日5/5に登った円能寺コースとは反対側の、北からのコースですが、主稜線にあがるまではそうとうきつい勾配です。丸太で階段状に整備されていますが、上りはともかく下りはじゅうぶんな注意が必要です。道の両側が断崖に近い急斜面になっていますから、万一転落したら命がありません。ただそのぶん眺めはすばらしくいいです。