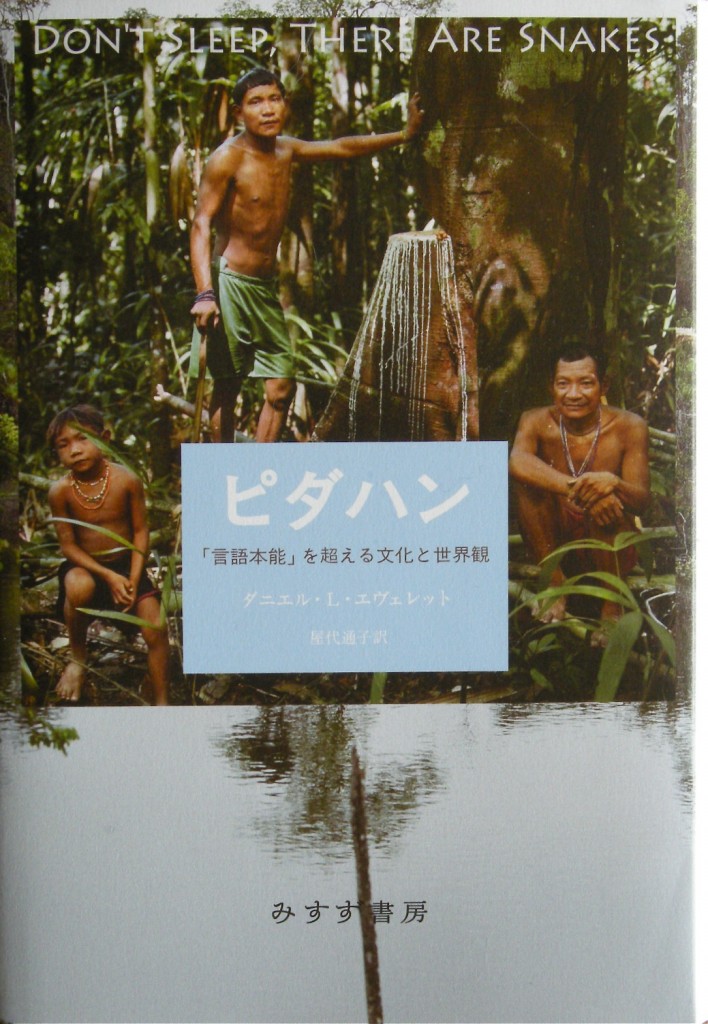

たいへんに刺激的な本です。言語人類学の権威であるダニエル-L-エヴェレット著『ピダハン 「言語本能」超える文化と世界観』みすず書房刊・屋代道子訳・2012年・3400円。

ピダハンはブラジルの奥地に暮らす少数民族で、その人数400〜500人にすぎません。そこで使われているピダハン語という固有の言語は非常に特異なもので、チョムスキー以来の言語学の基本概念=パラダイムを根底からくつがえすようなものです。ピダハン語は彼らの文化・生活と分ちがたく結びついており、外部から何百年もの間ほとんど影響を受けることなく連綿と続いてきたといいます。

ピダハンの文化が西欧の文化などと比してどれくらいユニークかというと、以下はほんの一例になりますが、まず神という概念がありません。当然ほぼどんな民族にもある創世神話などは存在しません。おとぎ話すらありません。あの世という思考がないので、自分たちの死に対しても、もちろん嘆き悲しみこそすれ、どろどろといつまでも引きずるようなことはなく、私たちからみると非情とも感じるほどドライです。葬式もなければ墓地もなく、ほとんど「衛生的処理」のように手短に集落の近くに穴を掘って遺体を埋めるだけ。

右/左という相対的な概念もなく、空間と位置関係は自分たちの生存に欠かせない川(アマゾンの支流の支流の支流であるマイシ川)を基軸とする絶対的座標で把握されます。これなどはよく登山をする私にはたいへんよくうなずけるものです。地形図とコンパスを元に、今自分はこの地図のなかの(空間のなかの)どのあたりにいるかを常に把握していないとたちまち道に迷ってしまいます。自分から見ての、ある山なり川なりが右に見えるとか左に見えるとか言ってもそれだけでは意味がないわけです。もっとも彼らには地図やコンパスもなく、自分の頭と感覚だけで広範囲(数キロ〜数十キロ)における日々の狩猟採取を行っているわけですから、空間把握の能力ははるかに優れていることになります。

また数の抽象的概念にも乏しく、言葉的には「ひとつ」「ふたつ」「いっぱい」くらい。しかしほぼ完全な自給自足生活でしかも貯蔵もせず、したがって他者と商的な取引をする必要がないのであればそれでじゅうぶん用は足りるということのようです。時間的にも昼と夜の区別はあまりなく、狩猟採取も必要に応じて夜間でも出かけるし、猛獣などからの襲撃を避ける意味もありまとまった睡眠をとることもない。色を表す言葉もごく少ないが、それは色覚に乏しいということではもちろんなく、動植物や空や川や大地など現物そのもので詳細に具現的に把握しているので、赤とか青とかいう抽象的概念は不要。

ピダハンの社会(村)には首長はいないし、血縁関係の認識もごくあっさりしたもので、従兄弟という語彙もない。年長者だから大人だからという一種の権威意識もなく、幼児以外は基本的に子供も大人と同じ扱いである。上下関係や権威がほとんどなくて規律が保たれるのかと心配されようが、互いの存在を危うくするような行為に対しては村八分にする、または精霊の声を聞くことで規律が保たれる。

「こんにちは」や「さようなら」、「ありがとう」や「すみません」といった交感的語彙はなく、それらは言葉ではなく行動で示されるそうですから、丁重かつ頻繁なあいさつが苦手な私などは気楽そうですが、でもそういう形式を整えることよりも行動で感謝や謝罪を示すべきというほうが、かえって荷が重いかもしれませんね。

ピダハンの人々にとっては世界は「目にみえる範囲」だけであり、自分自身か自分がよく知る者が「直接に」体験したことしか信じない。未来も遠い過去もなく基本的に「今」しかありません。自分が体験しえないことは存在しないということだからです。しかしながら、われわれの世界観とは異なり睡眠時の夢や森でしばしば出会う精霊はピダハンには「現実」として存在します。なぜなら自分が「実際に」それを「見た」からです。

この本の著者は、ピダハンの地に赴いたそもそもの動機は福音派のキリスト教の伝道のためだったのですが(聖書を翻訳する。それには現地の言葉を習熟しなければ)、キリストの話をすると「会ったことも見たこともない者をおまえは信ずるのか」と一笑に付されてしまいます。結局数十年後には著者は信仰を捨て、無神論者となってしまいます。

読めば読むほど、日本を含む大半の国の言語や文化とは大違いなことに驚くばかりです。自明のことと思っていたことがことごとくひっくり返される思いがします。著者の研究論文は(本書は一般向けの書)チョムスキー以来のいわば現代言語学の主流に巨大な論争を巻き起こしたようですが、著者は人類に本能的に内在する普遍言語などは存在せず、言語はその自然環境や文化のありようと不可分に密接に結び付いている。すなわち環境・文化が違えば言語も異なると主張します。

残念なことに、エヴェレットが再度ピダハンの村を訪れ、研究調査を深めようとしたところ、彼の言説に批判的な言語学者から「人種差別的な研究をしている」との通報がブラジル当局になされたためにできなくなった。また最近では村に電気が引かれ学校が開かれ数の概念も教えられているが、村人は喜んでいるとかの話もあるようですが、その真偽は定かではありません。まあ一般論的にいうならば同業者の嫉妬ほどこわいものはない、という感じもしますね。

今日の12時すぎに2週間ぶりに胴腹ノ滝に調査&水汲みに行ってみたのですが、すごい増水で驚きました。今年最大かと思っていた5月20日の水量を明らかに超えています。最初の写真は左側の滝の写真ですが、「いったいどこの滝?」と思うような景観です。2枚目の写真はやや下流の水汲み場のところから撮ったものですが、これでも水量が非常に多いことがよくわかりますね。

今日の12時すぎに2週間ぶりに胴腹ノ滝に調査&水汲みに行ってみたのですが、すごい増水で驚きました。今年最大かと思っていた5月20日の水量を明らかに超えています。最初の写真は左側の滝の写真ですが、「いったいどこの滝?」と思うような景観です。2枚目の写真はやや下流の水汲み場のところから撮ったものですが、これでも水量が非常に多いことがよくわかりますね。