先日の家具の扉の加工のひとこまです。扉の四方枠のうち、上下の横桟は縦框とホゾ組になるのですが、面は被せ面としました。縁を角度45度、幅ルート3×√2mm(約4.2mm)の面にすることで、大きめの面処理をしつつ、縦と横の枠が組合わさる箇所の納まりがきれいになります。

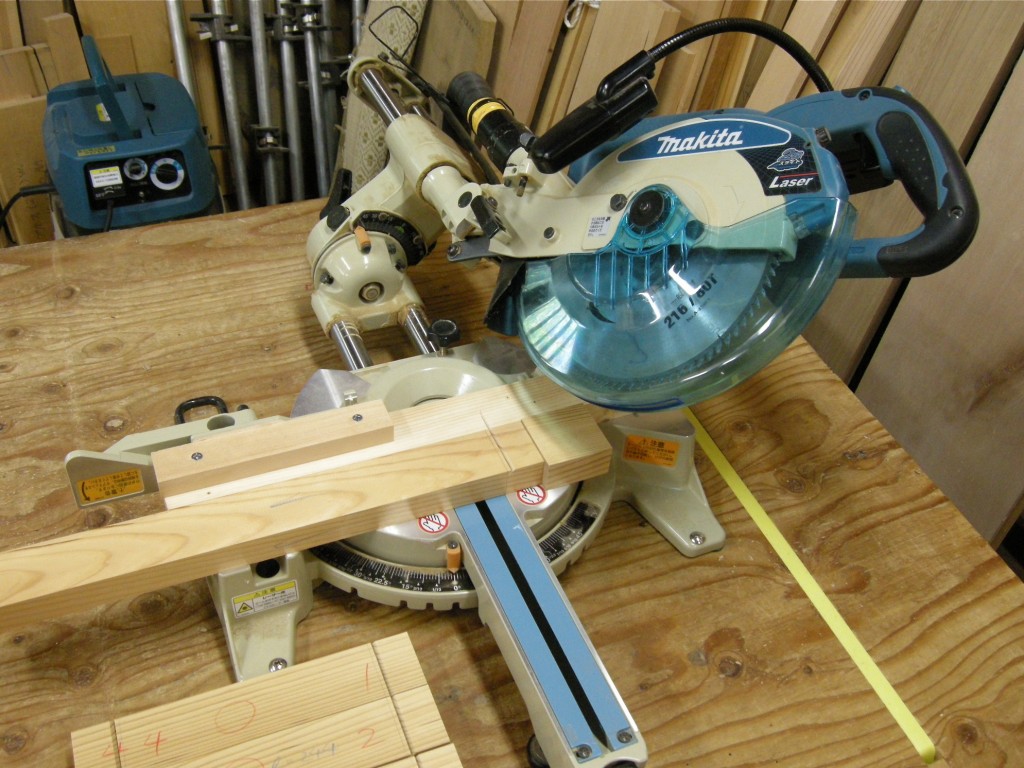

しかしこの加工はけっこうめんどうです。昔なら当然手作業で手鋸+手ノミで面をこしらえるしかなかったわけですが、現在では上の写真のような傾斜切りができるスライド&ラジアルソー(マキタの216mmのスライド丸ノコ)を使って加工をすることができます。ただし建具屋さんなどが用いている本格的なラジアルソーではないので、精度・剛性が足りず、とくにヘッドを左右に大きく傾けると0.数mm程度ですが誤差が出てしまいます。

まあ値段も一桁以上異なるのでしかたがないのですが、面処理の部分はとても目立つところなので、実際に加工する部材と断面寸法がまったく同じダミーの材料を使って、何度も試し切りをします。写真で丸ノコの下に中央から左に向けて置いているクリーム色の角材がそれです。

セッティングは手間がかかりますが、一度決まってしまえばあとは扉の数がたくさんあってもスピーディに切り進めることができます。10万くらいの過般型機械ですが、仕事で使うには欠かせない機械といえます。

酒田市のK様宅に納めたウォールナットのドア2枚です。諸々の事情があってたいへん時間がかかってしまいましたが、無事に取り付けることができ、たいへん喜んでいただきました。

酒田市のK様宅に納めたウォールナットのドア2枚です。諸々の事情があってたいへん時間がかかってしまいましたが、無事に取り付けることができ、たいへん喜んでいただきました。 室内の木製建具はすこし前までは大工さんの工事に併せて、建具屋さんが寸法等を実測しひとつづつ「手作り」するというのが普通だったのですが、今はフレームと本体のドアや引き戸がセットになったものを建材メーカーのカタログから選び、それを現場で取り付けるだけという方式が標準になっているようです。外部のアルミサッシの窓や戸を設置するのとかわりません。価格的には決して安いわけではありませんが、大工仕事が終わってからはじめて採寸し、製作・仮付・本付する従来の建具に比べれば工期は格段に短くなります。お客側からみても「予想していた建具とちがった」というようなトラブルもありません。

室内の木製建具はすこし前までは大工さんの工事に併せて、建具屋さんが寸法等を実測しひとつづつ「手作り」するというのが普通だったのですが、今はフレームと本体のドアや引き戸がセットになったものを建材メーカーのカタログから選び、それを現場で取り付けるだけという方式が標準になっているようです。外部のアルミサッシの窓や戸を設置するのとかわりません。価格的には決して安いわけではありませんが、大工仕事が終わってからはじめて採寸し、製作・仮付・本付する従来の建具に比べれば工期は格段に短くなります。お客側からみても「予想していた建具とちがった」というようなトラブルもありません。 しかししょせんは既製品の中から選ぶだけですし、建築の総予算や坪単価などに合わせた価格帯の中で選択するしかないので、結果は「どこの住宅も似たようなイメージの仕上がり」になってしまうのは無理からぬところです。また昔ながらの無垢材+ホゾ組にすると量産はできませんし、無垢材の性質上どうしても若干の反りや捻れ等が発生してしまいがちなので、それを避けるために集成材やアルミなどを基材にして、それに銘木を薄くスライスした突き板、あるいはプリントした樹脂などをそれに張り付けるなどの作りがほとんどです。まして広葉樹であるウォールナット100%のほんものの無垢の建具というのはまず既製品ではありえないでしょう。

しかししょせんは既製品の中から選ぶだけですし、建築の総予算や坪単価などに合わせた価格帯の中で選択するしかないので、結果は「どこの住宅も似たようなイメージの仕上がり」になってしまうのは無理からぬところです。また昔ながらの無垢材+ホゾ組にすると量産はできませんし、無垢材の性質上どうしても若干の反りや捻れ等が発生してしまいがちなので、それを避けるために集成材やアルミなどを基材にして、それに銘木を薄くスライスした突き板、あるいはプリントした樹脂などをそれに張り付けるなどの作りがほとんどです。まして広葉樹であるウォールナット100%のほんものの無垢の建具というのはまず既製品ではありえないでしょう。