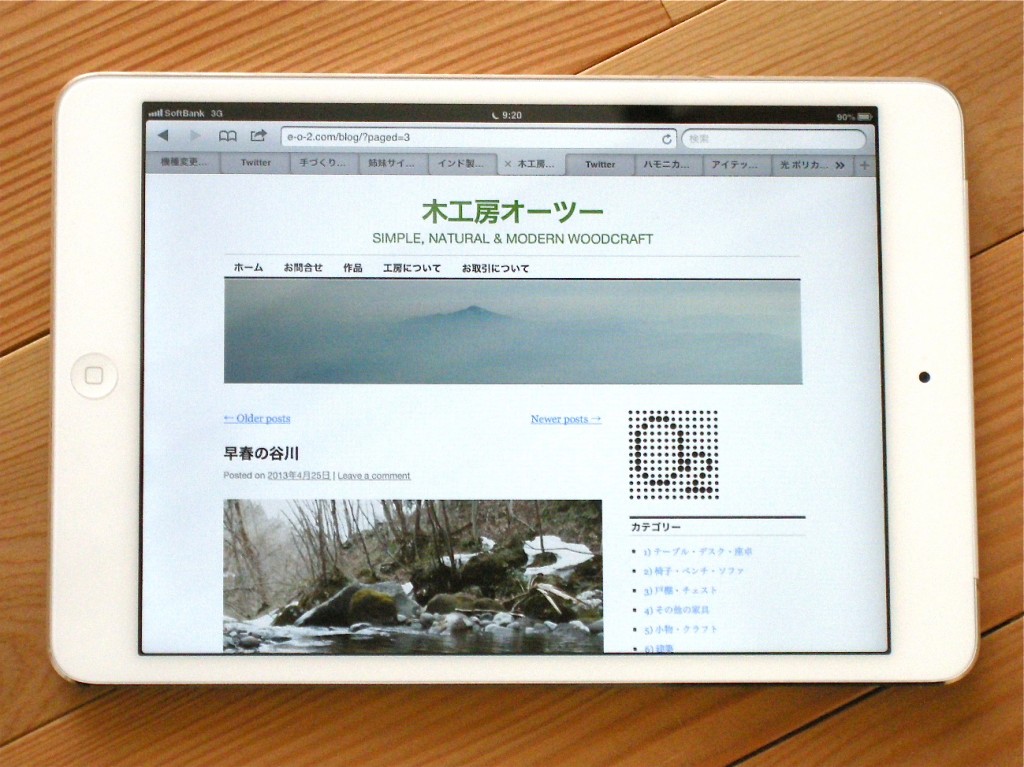

待ちに待った iPad mini がとどきました。人気で品薄ということもあったかもしれませんが、おそらく販売店の事務的ミスも重なったかと踏んでいます。ともあれその iPad mini は非常に美しいです。性能・機能はもちろん大事ですが、眺めているだけでうれしくなるほどのグッドデザインは、なにものにもかえがたいものがあります。ま、私もいちおうデザイナーのはしくれですから。

使い勝手はどうかということについては、じつは入手していくらも経っておらず、さらに専用のカバーを装着したのは一昨日のことですから、まだよく分かっていません。それで、ここでは iPad mini をあまりご存知ない方に向けてごく一般的なことを書いてみたいと思います。なお写真は上が iPad mini の本体で、下は専用の保護カバー兼スタンド(ロガリズムIPM102-White)を装着した状態。右にちょっと写っているのが折りたたみの携帯電話です。

iPad mini はその名称でもわかるように iPad の小型版です。 iPad のディスプレィが対角9.7インチ(約246mm)であるのに対し、 iPad mini は対角7.9インチ(約201mm)と一回り小さいのですが、重量については iPad の最新型である第三世代・Wi-Fi+Cellular モデルの662gに対し、312gと半分以下で非常に軽いです。外形寸法も7.2×134.7×200mmととてもコンパクト。これはまさしく名実ともにモバイルコンピューターです。

じつは1年前から iPad は持っていたのですが、その重さと大きさから日常的にショルダーバッグに入れて持ち歩くのはちょっと厳しいものがありました。バッグには財布やノート、メモ帳・携帯電話・筆記具・メジャー・超小型ライト・ハンドタオル・ポケットティッシュ・傷バンなどがいつも入っているので、これにさらに iPad が加わると肩が凝ってしまいそうです。今回の iPad mini なら薄手の書籍を1冊よけいに携行する程度なので苦になりません。

搭載されている機能としては1.2メガピクセルのカメラ、1080p HDビデオその他がありますが、基本的な機能としては私も使用中のデスクトップコンピューター= iMac とほとんど変わりません。ただしキーボードやマウスはなく操作はすべて画面にタッチして行うため、慣れないととまどうかもしれません。またインターネット通信は無線で行うので、有線で光ファイバーのコンピューターに比べるといらつくほど極端ではありませんが遅いです。 iPad mini はやはりモバイル用の限定的用途の簡易なコンピューターと割り切ったほうが正解で、がんがん外で仕事するならラップトップのノートパソコンが適任です。

私はつい先頃まで携帯電話は同じくアップルの iPhone を使っていました。 iPhone 3→ iPhone 4S です。こちらもたいへん気には入っていたのですが、昨年の自宅工事の際は工房の作業場内や建築現場で電話連絡することが多く、そのときはさすがに防水防塵仕様ではなく液晶画面がむきだしのスマートフォンである iPhone はつらいものがありました。濡れた手や戸外、雨天時、アウトドア(野山や海川など)の活動では心配ばかりしなければなりません。もちろん専用の防水カバーなどをつければいいかもしれませんが、それではせっかくのデザインがだいなしです。

やはり携帯電話は基本的に電話とせいぜいメールくらいできればいいので、携帯の小さい画面でインターネットなどの画像をみるのは疲れるため(年齢のせいもある?)、そちらは iPad mini にゆずることにし、携帯電話は旧来タイプの折りたたみ式で防水防塵タイプの最新型202SHに変更しました(3/27の記事に詳細)。むろん電話料金の削減も大きな理由です。