木材の断面=木口(こぐち)は程度の差はあっても必ずといってもいいくらいに干割れが生じています。割れは木材内部の水分が不均等かつ急激に乾燥することで起きるのですが、繊維断面が露出する木口は他の部分よりとりわけ乾きやすいのでそのぶん干割れが生じやすいのです。家具などを作る場合はそれらを完全によけて木取をしなくてはなりません。

「なんだそんなの当たり前じゃないか」と思われるかもしれませんが、じつは意外な落とし穴が潜んでいます。ふつうに見てすぐわかるような割れは当然切り捨ててしまいますが、それがなくなったからといって安心してはいけません。たとえば次の1枚目の写真はどうでしょうか? 幅25cmほどの板ですが、木口を一度カットしたもので、これでもう問題なしのように見えます。

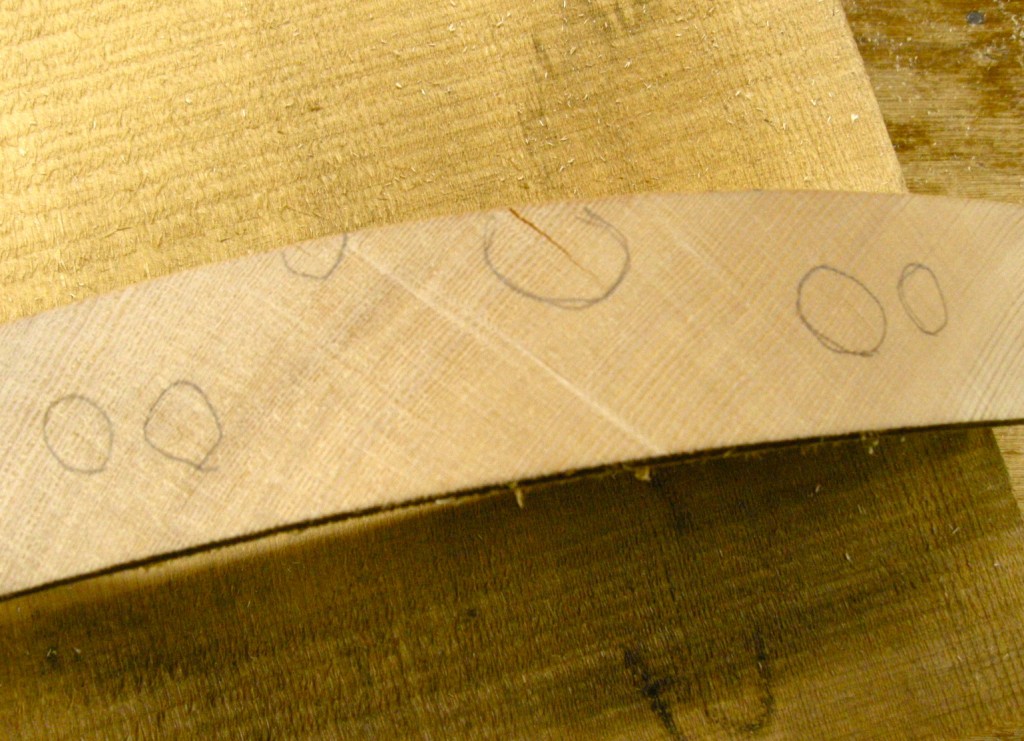

しかし最初にカットする前は明らかに木口に干割れがあったので、さらに念のために幅4mm程度切り詰めてみます。この切断は手持ちの丸ノコに鋭利な刃を装着して慎重に行います。ラフな切断面では材のようすがよくわかりません。その薄片もただ眺めただけでは問題なしのようですが、両手に持って大きくしならせてみると、何カ所ものひび割れがあることが分かります。2枚目の写真で鉛筆で丸印を付けてある箇所がそれです。これでは家具等の部材は作れませんので、割れがまったくなくなるまで数mmくらいづつ切り詰めていきます。今回は計5回ほど薄切りしてOKでしたが、材料によっては切っても切っても割れが消えず、結局そのうちに必要な長さを割り込んでしまうことがあります。最悪のケースだと板が一枚丸々廃棄処分となることも。

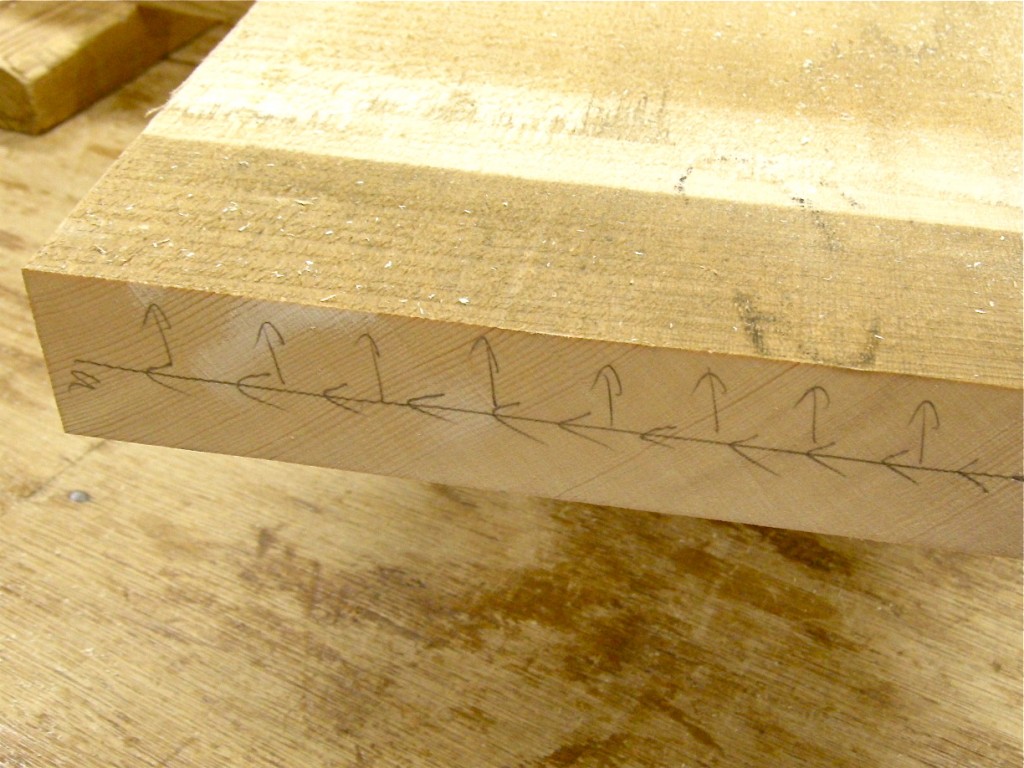

木口が大丈夫となったら、次の幅落とし→幅決めの作業に移る前に、木表・木裏がどちらかわかるように印をしておきます。とくに柾目板の場合は狭い幅に切ってしまった後ではどちらが木表か木裏かさっぱりわからなくなってしまうことがあるからです。3枚目の写真で鉛筆で矢印を記してある向き=左と上が木裏です。各部材をどの向きで使うか(木取するか)は非常に重要なことで、それは木という素材が不均一な材料であり温度や湿度や荷重などの影響が木表や木裏によって差があるからです。目の通ったよく乾燥した材料であっても歪みがゼロということは決してありませんので、向きを考えてそれをうまくいなします。