鳥海山は道標(どうひょう・みちしるべ)の整備が万全とはいいがたいと思います。現在の「登山」の一般的な対象となる上部、標高約1000mより上は比較的よく整備されていますが、それより下の標高の低いところは登山者が以前にくらべかなり減ったこともあるのか、道標や目印・案内板はあまり整備・更新されていません。コースによってはまったくないといって過言ではないところもあります。

もちろん道標がなくても、地図(1/25000地形図が基本)とコンパスをきちんと使えれば、たとえまったく初めての山やコースであってもなんとか登ることは可能ですが、それでも標識がしっかりしているにこしたことはありません。まして大半の登山者&ハイカーが地図やコンパスなど持っていないのが実状ですから、道標もなにもなければメインルートであってもちょっとした分岐や枝道でたちまち迷ってしまうでしょう。ことに濃い霧で見通しがきかない場合や、日没時、残雪で夏道が分断されているときなどは不安でたまらないと思います。

鳥海山の中・低山域に登ると、道標が朽ち果ててまったく用をなさなくなっている例が珍しくありません。最悪なのは行き先の地名などはいちおう判読可能なのに倒伏したり斜めにかしいでいたりしていて、指し示す方向が本来のものと違っている場合です。これでは逆に道迷い・遭難へと誘っているようなもので、こんな類いの道標ならいっそのことまったく無いほうがまだましです。

道標は大きくて長年保つようなしっかりしたもの立派なものを設置しようとするなら相当な費用がかかります。材料の運搬や作業は山道の場合は基本的にみな人力でやらざるをえないので、車や大型の機械を使える平地にくらべて何倍もの時間とお金がかかるでしょう。その結果、おおぜいの人が訪れるような山とコース以外は後回しにされ見捨てられてしまうことになります。もちろんそれでも国や県や市町村等に公的な設置の要望を出し続けることは必要ですが、そればかりに頼っていたのでは「財政難」ということで待てど暮らせどなかなか実現しないでしょう。

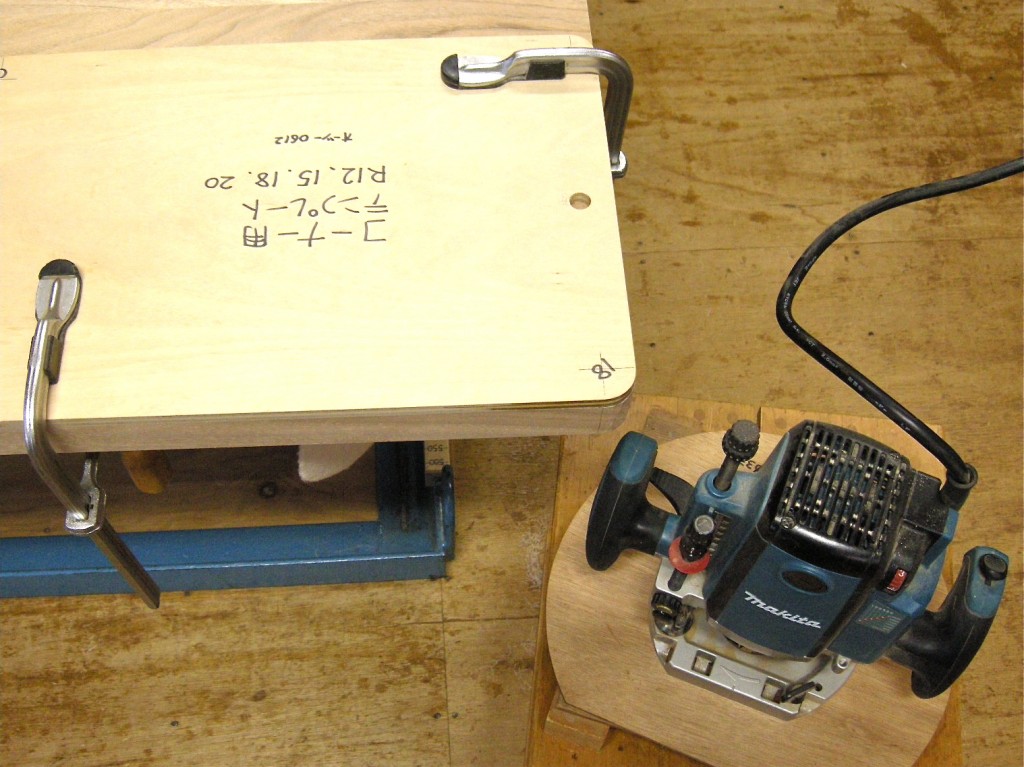

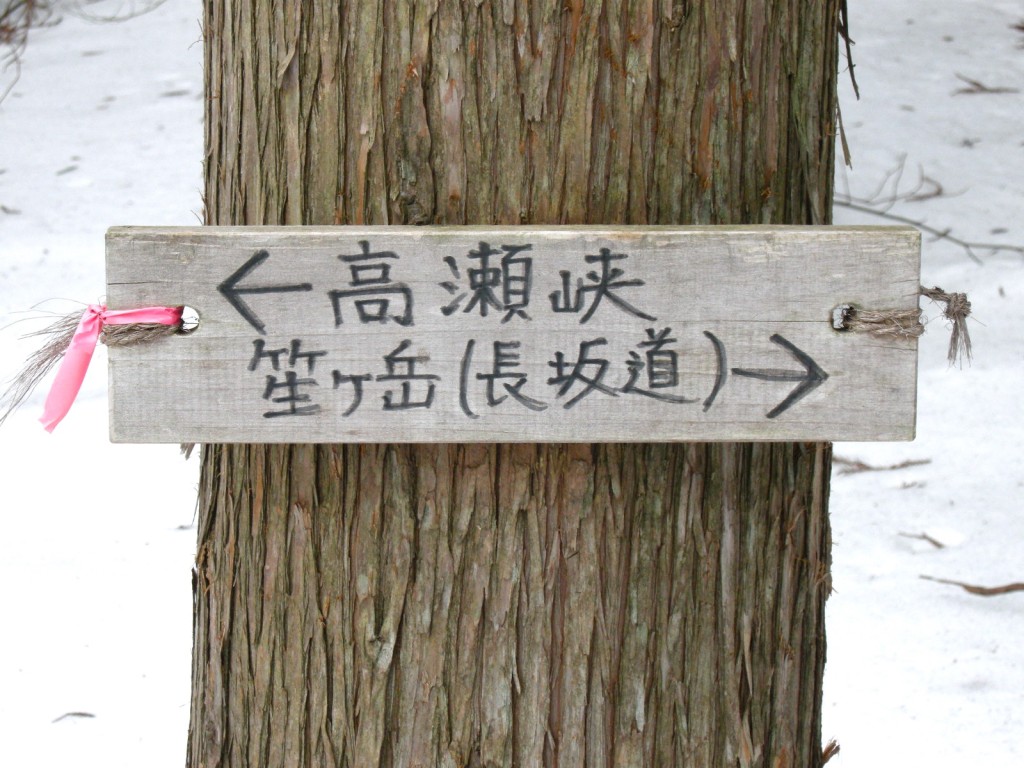

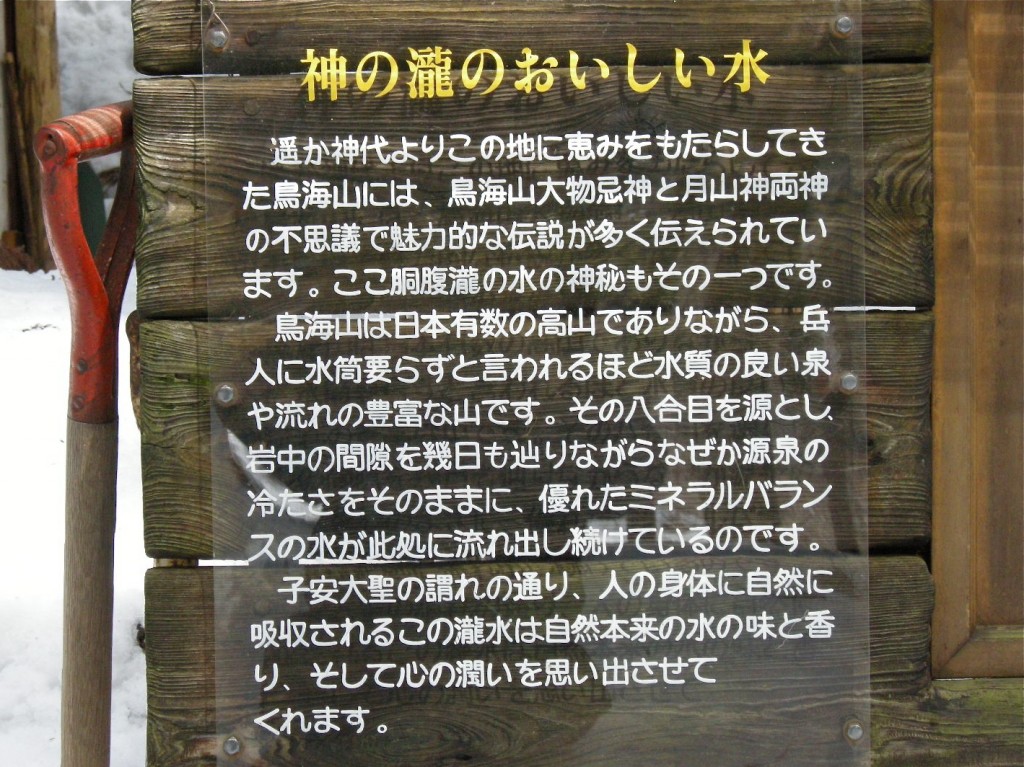

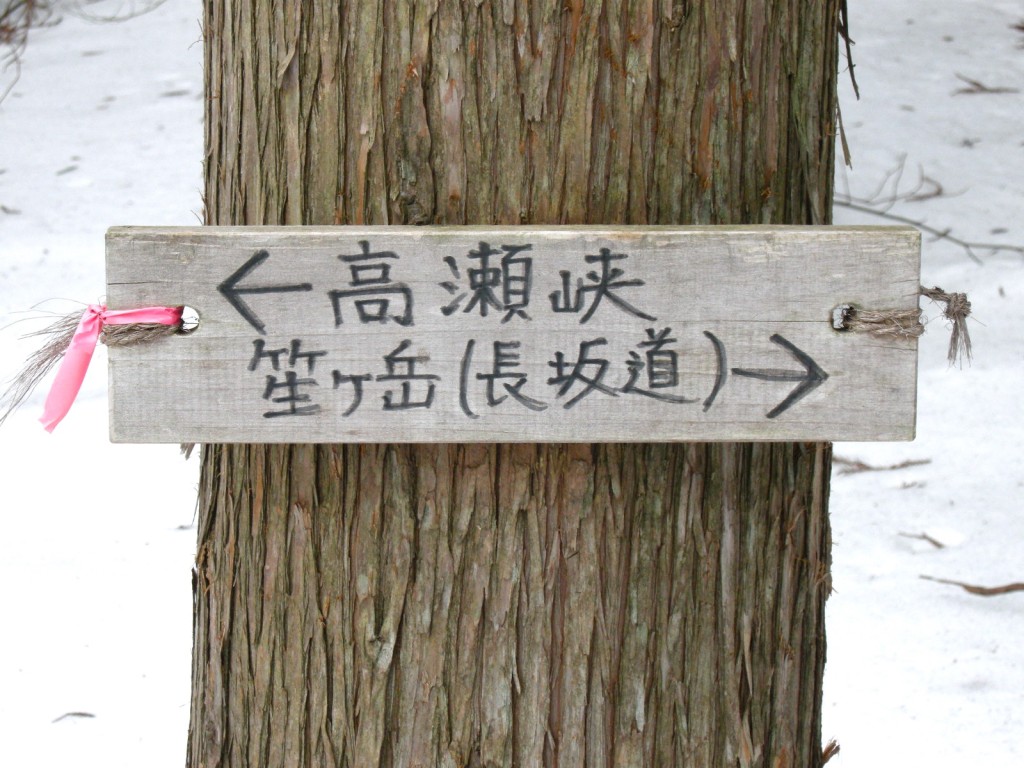

それなら自分でやってみればいいと思います。立派なものでなくても、要するに道標としての用が足りさえすればいいわけですから。ということで私と若干名有志はときどき、十数年前から写真のような簡易な道標を付けています。私は地元の遊佐高校の非常勤講師をつとめていることもあって(鳥海山の湧水という講座。フィールドワークが中心で年数回)、高校生たちにも最近は手伝ってもらっています。厚さ24mm、幅9cm、長さ25〜30cm程度のヒノキまたはヒバといった腐りにくい板に、地名などを油性マジックで2〜3回なぞります。字は間違ってさえいなければ下手でもなんでもかまいません。樹に縛り付ける場合は園芸用のシュロ縄を用います。紐が樹に食い込んで樹を痛めてしまうおそれがあるからです。反対に岩角などに設置するなら腐食しにくいステンレスの針金がいいでしょう。遊佐高校のフィールドワークで設置するときは「遊佐高校」という特注の焼印を板面に押してあります。

これくらいのものなら材料費+加工費は一個あたり1000〜1500円ほど、板を切って削って孔をあけてといった事前の作業や、現地での取り付けに要する時間は一個あたり1時間程度でしょうか。ただその場所に行く(登る)までの時間や労力は含まれていませんが、わざわざ道標の設置のためだけに登るよりも、通常の登山やハイキングの「ついでに」といった気軽な感覚でいいと思います。たいした荷物にもなりませんので、コースタイムさえ余裕をもっておけばいつでも取り付け可能です。

この程度の簡単なものでも3〜5年くらいは保ちます。それ以上だと紐が切れて落下していることがありますが、そのいちばんの原因は融雪時に雪が縮小するのといっしょに引っ張られてしまうからのようです。かといってあまり高い位置に設置すると目に入りにくく見落とされてしまいますので、そのあたりは少し注意と工夫が必要になります。油性マジックで記した文字もかすれてしまいがちですが、それはまた上からなぞればすぐに修復できます。また以前に取り付けたものを点検して、痛んでいたら紐なり板なりをすぐにその場で交換できます。

鳥海山の全域で計画的に網羅的に、この程度の標識でもいいので設置すれば、登山やハイキングや各種調査等で訪れる人にたいへん役に立つと思います。