これはシャム柿という名前で流通している材木ですが、じつはカキノキの仲間ではありません。樺を桜と称したり金目鯛を鯛と称したりの類いで困ったことですが、もうすっかり市民権をもってしまったので、いまさら訂正するのは難しいでしょうね。

植物学的にはムラサキ科に属する広葉樹で、学名はCordia dodecandra、メキシコ、グァテマラ等の中南米に生育していますが、現地でも希産種のようです。それほど大きくならないそうですが、写真の材は厚さ約30mm、幅約60cm、長さ2.7mの大きな板を縦に二つ割りにしたもので(写真は一部を拡大したもの)、シャム柿としては最大級に近いといえると思います。欠点のない品であればとても私などが買えるような値段の材料ではありませんが、ところどころに干割れが生じていることプラス他の理由で割安で入手できました。

現地名として Ciricore または Ziricote と表記されることが多いのですが、前者が元々の名前で、後者は Ciricore → Girikore → Ziricote と誤読・誤記されてできた名前であるとの説があります。不鮮明かつ小さな文字だといかにもありそうな話です。私としてはいちおうCiricore(シリコレ)を採用しようと思います。

産地が中南米なのにシャム、つまりタイ国の旧名が付されているのは、どうもずっと昔、品薄で高騰した国産の黒柿の代用材としてこの材料に目を付けて日本に輸入しようとした業者が、競争相手に産地を知られないようにするために意図的に付けたものだとか。事実その業者ご本人にお聞きしたことなので本当でしょう。実際には産地的にも流通的にも利用実態的にも、タイならびにその周辺の国とはまったく無関係の材料です。

材料としては褐色の地に黒い紋様が不規則に入り、硬くて木理は交錯しており加工はしにくいです。しかしながらていねいに切削・研磨をすれば非常に滑らかで光沢のある仕上面になります。気乾比重は0.9〜1.0ほどもあるので、よく乾いた材料であってもかろうじて水に浮くかどうかくらいに重いです。じつは上の写真で材料が二分してあるのも、芯に近い中央に長い干割れが生じていたこともありますが、そのままでは約60kgと重すぎてとても一人では扱いがたいこともあって、当工房で丸ノコで切断したものです。

色が黒くて重硬で模様がある材としてはホンコクタン(本黒檀)やシマコクタン(縞黒檀)が有名で、他にカリマンタンエボニーなどがありますが、それらはいずれも日本の黒柿と同じくカキノキ科。このシャム柿とはやはり紋様の入り方や雰囲気が異なります。実際にこれらの材を扱い加工している人はまず見間違えることはないと思います。いつだったかカウンターに「黒柿の一枚板」と称する材が使われているお店がありましたが、どうみてもそれはシャム柿でしたね。

シャム柿の見た目の特徴は、なんといっても「バブル模様」です。年輪とおぼしき縦縞の間に泡(バブル)のような曲線を描く模様がさらに不規則に入っています。板によってその入り方はかなり異なりますが、写真のものは柾目〜追柾の材料であることもあって比較的整然としたおだやかな感じです。もっとはじけた荒々しい、奇妙きてれつな感じのシャム柿も珍しくありませんが、そういう材だとよほどうまく使わないと俗悪下品、悪趣味なものになってしまいそうです。

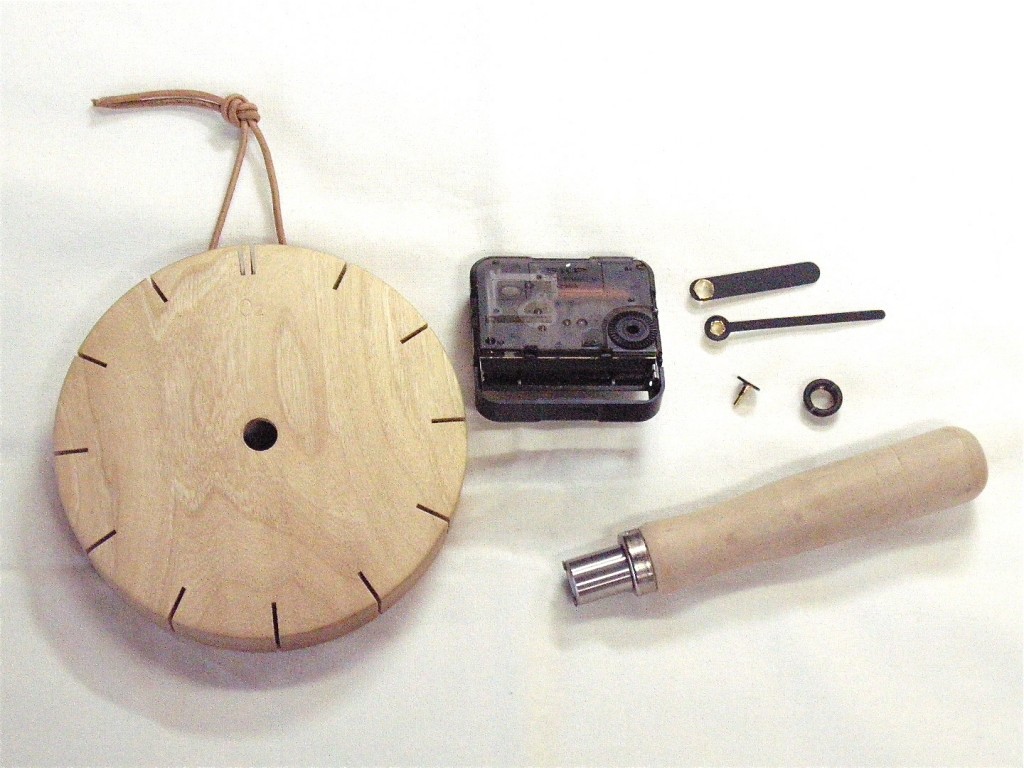

下の写真は以前、上の板の一部分を用いて当工房で作った「BLACK TOWER」という名前の掛時計です。暗黒の、もしくは深夜の教会といった、あやしい感じが出ているでしょうかね?