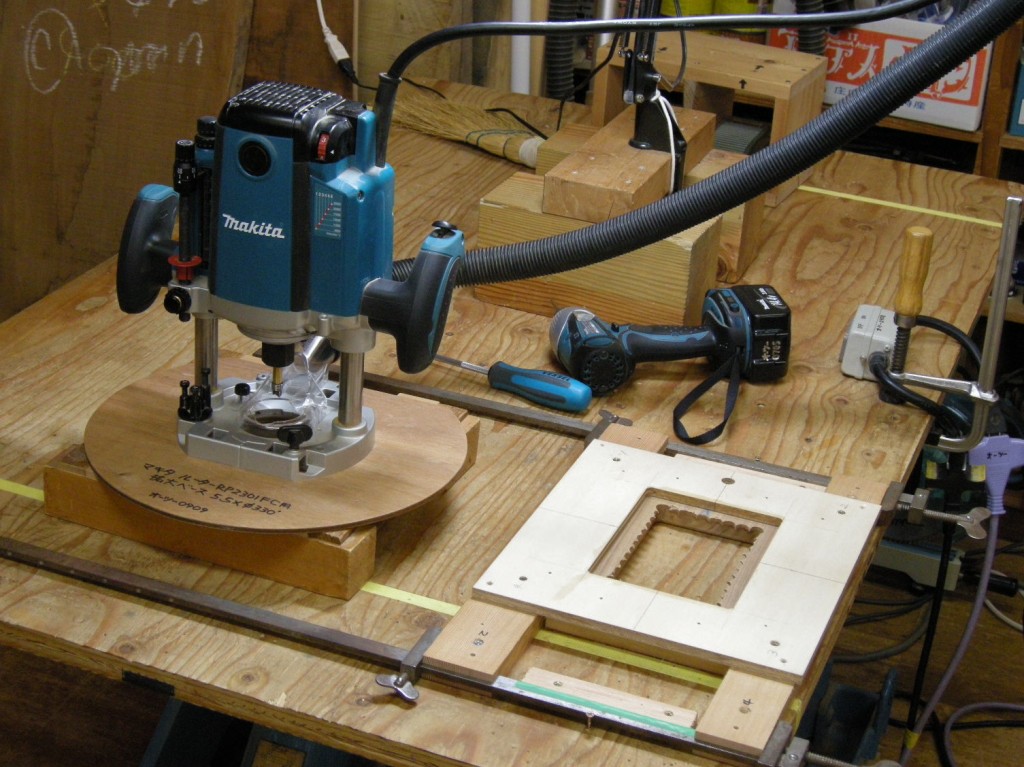

フォトスタンドAタイプの「ならい加工」をしているところです。表側はすでに窓あけが終わり、今度は裏から窓板&背板(ともに3mm厚のガラス)の彫り込みを、ならい型(テンプレート)を材料にセットしハンディルーターで削ります。

フォトスタンドAタイプの「ならい加工」をしているところです。表側はすでに窓あけが終わり、今度は裏から窓板&背板(ともに3mm厚のガラス)の彫り込みを、ならい型(テンプレート)を材料にセットしハンディルーターで削ります。

6mm深さの長方形の彫り込みを行うわけですが、むろんそれにはさまざまな方法があり、これが絶対ということはありません。加工する量や材質、必要な精度や時間、手持ちの機械や道具のいかんによって、とりあえず現段階ではベストと思えるやりかたでやるしかありません。当工房でもこの種の加工では毎回のようになにかしら試行錯誤しています。今回も、これまで使っていたテンプレートが痛んできていたので、裏と表用に9mm厚のシナ合板で新しくテンプレートを作り直すことから始めました。

ルーターのビットは径10mmのものですが、刃の上部に同径のベアリングが付いています。つまりテンプレートの大きさそのままの寸法と形に彫り込みができるということです。ルーターのベースのほうに刃の大きさより一回りか二回り大きい固定式ガイドリングを付けて材料を切削する方法も一般的ですが、まあ一長一短ですね。テンプレートの側面(断面)で常にベアリングやガイドリングが触れるところには、できるだけ損耗を避けるために瞬間接着剤をたっぷりしみ込ませています。写真の黒く太いホースはルーターと集塵機をつなぐ集塵用のホースですが、これで木屑はほぼ100%吸い込んでくれます。前のルーターは集塵装置が付きませんでしたので、ずいぶん快適になりました。

ならい加工で注意しなければならない点は言うまでもなく材料とテンプレートがずれないようにすることです。9000〜22000回転/分と高速回転するルーターでの切削は水平方向の振動が大きいので、材料もテンプレートもしっかりと固定する必要があります。両面テープでの固定程度では振動で外れてしまいます。また表と裏との中心線もぴったり合ってないといけないのですが、いちばん簡単確実なのは材料自体の寸法をみなきっちりそろえておくことでしょう。厚みと縦・横の寸法が同一で(許容誤差0.1mm以下)、各辺の直角が正確に出ていれば。その端面自体を基準として墨付や加工することができるからです。