先日木取りしたペーパーウェイトDタイプの中に仕込む重しです。ステンレスの皮付の丸棒ですが、長さ4mのものを切断機という電動機械を使って短くカットし、それから両端の角をディスクサンダーですこし面取りをしたものです。およそ100本あまり。

できてしまえば外からはまったく見えなくなってしまう部材ですが、経年変化で万一の錆などを考えて鉄棒ではなくステンレス鋼にしています(単価は鉄棒の5倍以上)。小口がすこし黒くなっているものがありますが。これは切断用円盤砥石でカットする際に摩擦熱で切り口が赤化するほど熱くなるためです。重しなので、これでもかまわないのですが、もし表に出る部材の場合は熱で変色・劣化しないようにコールドソーや冷却液を併用したバンドソーで切ることになります。

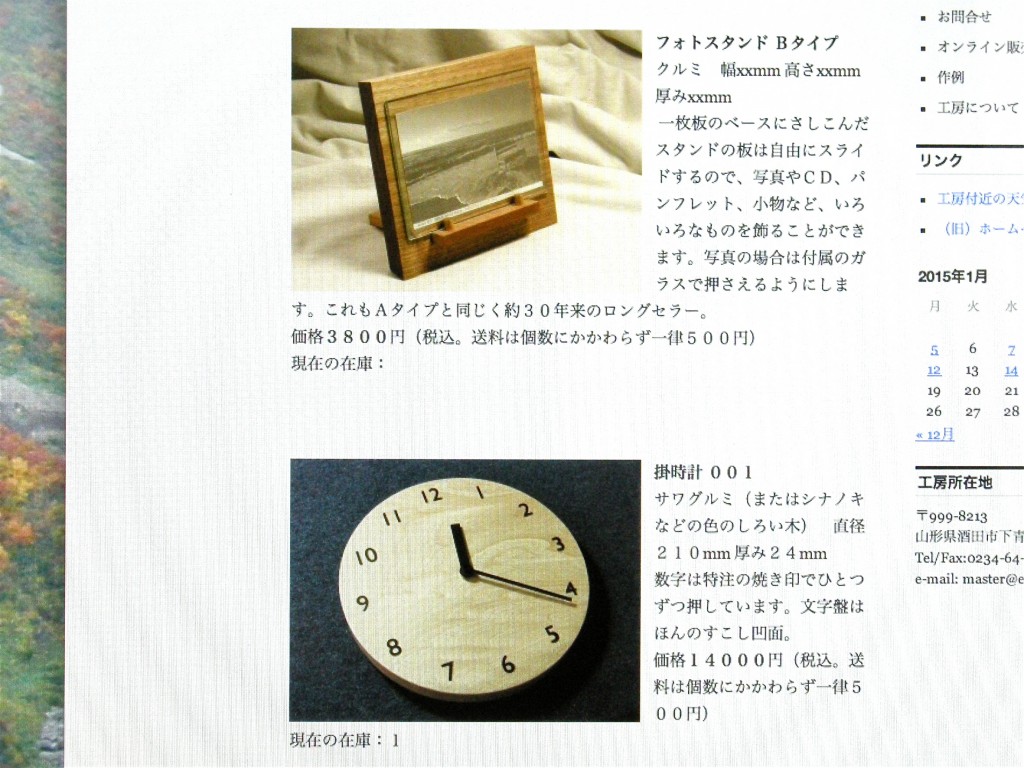

木材はいくら重い木といってもせいぜい比重0.8〜1.0くらいですから、ペーパーウェイトにしても120gくらいにしかなりません。これでは軽すぎてペーパーウェイトとしての意味が半減してしまいます。そこで内部に別に重しを入れるのですが、そうすることで150gほど重量が増し、合計で270gになります。比較的比重の軽い木であっても結果的に220g以上にはなるので、外観から予想するより「持ち重り」感が出ることになります。ただしその重しはよくよくそのつもりで凝視しないとわからないようにうまく仕込む必要があり、それがデザインであり技術ということです。