自宅の玄関前にかまくらを作りました。高さ1.2mくらいで、子どもが二人入れるほどの小型のものです。昔はすこし多めに雪が降るとあちこちで子どもたちがかまくらを作っていたものですが、いまはあまり見かけませんね。このかまくらも私が作ったのですが、子どもは喜んで何度も出入りしてました。ただ気温がまだ終日零下というわけではないので、数日保つかどうか。

※雨のため一日しかもちませんでした。残念。次回に期待しましょう。

自宅の玄関前にかまくらを作りました。高さ1.2mくらいで、子どもが二人入れるほどの小型のものです。昔はすこし多めに雪が降るとあちこちで子どもたちがかまくらを作っていたものですが、いまはあまり見かけませんね。このかまくらも私が作ったのですが、子どもは喜んで何度も出入りしてました。ただ気温がまだ終日零下というわけではないので、数日保つかどうか。

※雨のため一日しかもちませんでした。残念。次回に期待しましょう。

積雪はまださほどではなく、まだまだこれからが冬本番というところですが、胴腹ノ滝の周囲はすっかり白くなっています。車道は駐車場とその先の右カーブのところまで除雪車が毎回雪をどけてくれるので、通年ですぐ近くまで車で行くことができます。これはたいへんありがたいことです。あとは歩道を150mほど歩けば胴腹ノ滝です。

さて12月は7日、18日、26日と3回、胴腹ノ滝へ調査と水汲みに行くことができました。水温ならびに気温は以下のとおりです。単位は℃です。

胴腹ノ滝の右側(湧水) 8.6 8.5 8.6

胴腹ノ滝の左側(湧水) 8.6 8.4 8.5

鳥居の前の表流水 7.1 5.8 5.6

胴腹ノ滝の前の気温 3.5 0.5 0.8

鳥居の前の気温 2.5 0.1 0.8

水量は12月7日はその前の11月25日よりむしろわずかに増加していましたが、その後は少しずつですが減ってきています。14日夜に平地でもまとまった積雪があったほか、山間部では降るのが雨ではなくほとんど雪にかわってきたために地中への新たな水の浸透が急速に減少し、それで地下水圧が低下したことが原因と考えられます。

写真は、胴腹ノ滝のすぐ前の社=不動堂から下流側を見たところです。湧水の温度は厳寒期でも8℃以上あり水量も多いので、この渓流はどんな大雪でも水面が閉ざされることはありません。左上の隅に、滝の湧出口から湧水の一部をパイプでひいた水汲み場が見えています。さすがに雪が降るようになると水汲みに訪れる人はずいぶん減ってきますね。とくに遠方からでは雪道は時間もかかりますしスリップ事故などの危険もありますから。

クルミの小さめのデスクです。デスクとしては最小限に近いサイズかと思いますが、幅1000mm、奥行500mm、高さ650mmで、部屋から部屋へ簡単に移動できるように径40mm双輪キャスターを脚元に取り付けています(4個ともストッパー付き)。ご自宅の大がかりなリフォームをされた酒田市の方からのご注文ですが、使わないときは高さ700mmあるキッチンカウンターの下に収まるようにしています。

他にもこの後いくつか家具を製作する関係もあって、このデスクはご予算的にはなかなか厳しい案件。そのため材料的にも構造的にも当工房の通常のデスクに比べると簡略なものとなっています。また移動して使用されることを考慮して、耐久性を高めるために両サイドと後方の合わせて3方に貫を入れています。食卓テーブルなどの場合は貫があると邪魔になりますが、一方向からしか使わない個人用のデスクであれば、強度的にはもちろん貫があったほうが丈夫です。

このところずっと貫なしで、甲板+脚+幕板のみのテーブルやデスクばかり作っていたせいか、これはこれでいかにも「机」という感じが出て、全体のコンパクトさとあわせていい雰囲気かなと思います。

ある日の工房でのお昼ごはんです。ご飯は例のごとく胴腹ノ滝の超軟水の湧水で炊いた鳥海山麓齋藤農場の特別栽培米(ササニシキ)。7つ並んだ漬け物類(=左上からハクサイのキムチ、しょうゆの実、ショウガの佃煮、ダイコンの醤油漬、在来カブの酢漬、赤カブの甘酢漬、梅干)はすべて地元の野菜を素材に地元の農家の方たちがこしらえて産直のお店(旧八幡町のたわわ等)で販売しているもの。

日によって品数の増減はあり、お汁はあったりなかったりしますが、だいたい当工房での昼食はいつもこんな感じです。夜はふつうに自宅で食べるので、昼食は栄養がどうのこうのはあまり考えていません。簡単にできておいしければそれでよし。そうそう、おいしさにかけては私的にはもう充分すぎるほどで、わざわざ高いお金と時間をかけて飲食店で食べる気はさらさらなくなってしまいました。これでおよそ一食あたり250〜300円くらいです。

自室の卓上時計が壊れてしまったので、新しいものに交換しました。SEIKOのコンパクトな電波時計です。前の時計には付いていなかったのですが、日付や時刻だけでなく温度と湿度も液晶で表示されます。今回の話題はこの温度についてで、現在16.9℃を示しています。湿度は48%ですね。

わが家は全館床暖房ですが、ラインは全部で5系統あってそれぞれに個別に温度設定を行うことができます。この卓上時計を置いている私の部屋はいま8段階ある温度設定のうちの下から4の位置です。外気温がおよそ3℃くらいなので、この程度の設定でじゅうぶんです。もちろんTシャツ一枚といった格好ではなくちゃんと着るものは着ています。

時計は床から高さ70cmくらいのところにあります。試しに床上10cmのところに置いてみると17.2℃、床上2mのところで17.0℃ですから、0.3℃ほどのちがいしかなく、室内温度は上から下までほぼ同じ温度になっていることがわかります。これは床下・壁・天井に断熱材をきっちり施し、かつ全面床暖房ならではの「室内気候」といえるでしょう。

エアコンやストーブ、FFファンヒーターなどで暖房する場合は、暖かい空気はどうしても上のほうにたまってしまい、足元は寒いという状態になりがちです。そのため設定温度を23℃くらいにはしてやらないと足元がすーすーします。また室内の空気が汚れたり過乾燥、または逆に窓の結露なども起こることがしばしばです。

その点、床暖房は床面を温水でじんわりと暖め、それがしだいに室内の空気に伝わり、その暖気で部屋全体の構造物も暖まっていきます。したがって室内の暖かさは空気そのものの温度だけでなく、床や壁や天井、室内に置いた家具などからの輻射熱によっても感じることになります。暖房機器による空気の汚れはありませんし、過度の乾燥も湿潤も起こりません。熱源は戸外の軒下に置いた灯油ボイラーですから、火災や火傷・中毒の心配も低いです。

ただしいいことばかりではありません。まずイニシャルコスト、つまり最初の導入設置に要する経費が他の暖房に比べかなり割高です。地域差や部屋容積や断熱材の程度、採用する温水パイプ&パネル、熱源の種類などによって異なりますが、きわめておおざっぱに言えば1平方メートルあたり2万円強ほどかかるようです。のべ床面積が100平方メートル(約30坪)でその70%に施工するとすれば約150万円。130平方メートル(約40坪)の70%なら約200万ということです。万が一、使用途中でのパイプの破損や機器の故障があった場合も対応は非常に難しいので、よほどしっかりした工事業者に依頼しないと後悔するでしょう。

また例えばエアコンなどのようにスイッチを入れてすぐ暖めるというような急速暖房は原理的に不可能ですから、深夜や外出時などに完全にスイッチオフにしてしまうとその間に冷えきってしまい、いざスイッチを入れてもなかなか暖まりません。そのためわが家でも冬場の5ヶ月近くはスイッチはずっと入れっぱなしです。もちろん就寝時や外出時などは最低のレベル1にしています。厳寒期はレベル6まで一時的に上げることもあるのですが、台所や風呂や洗面所などの給湯用の専用ボイラーも合わせて灯油の消費量は最大で月25000円くらいです。したがってランニングコスト(運転と保守に要する経費)は他の暖房とさほど差がないかと思います。

床暖房のおかげで外から帰ってきても、玄関の戸をあけた瞬間からほっと一息つけますし(玄関の1畳余のフローリングにも床暖房設置)、お風呂や洗面脱衣所、夜中にトイレに入るときも凍えるような思いをしなくてもすむようになりました。ありがたいことです。

小学2年生の子どもがもうサンタクロースの正体を知ってしまったので、私からのクリスマスプレゼントを兼ねて、すこし前からほしがっていた炬燵(こたつ)を作ってあげました。今年2月から暮らしている新居は全館床暖房なので暖房としての炬燵は必要がありませんし、私と妻のとまったく同じ作りと広さの個室も子どもにはあるのですが、自分用のこぶりな炬燵はそれとはまた別のものなようです。

大きさは幅と奥行きが600mm、高さは293mmで、これに炬燵布団をかけて炬燵板を載せた状態での高さが約320mmです。炬燵として使わない時は、居間の座卓の補助にも緊急的には使えるように考えていますが、その場合は座卓の高さ320mmより若干低くなってしまいますが、まあやむをえません。

基本的には自家用で子ども用のものなので材料はありあわせのものです。本体=炬燵やぐらの甲板と炬燵板の盤面は厚さ13mmのMDF(中密度繊維板)、脚や幕板・根太はクルミの端材、炬燵板の廻縁もベイヒバの端材。ホゾ組はなしで、ステンレスのコーススレッド(粗目の木工用ねじ)でイモ(直付)で組み立てています。とはいいいながら加工精度や仕上程度はどうしても気になるところで、結局そうした面ではふだんの特注家具とほぼ同水準のものとなってしまいました。コストを厳密に計算すると、過去のどのクリスマスプレゼントより高価なものになってしまったかもしれません。

当工房ではMDFは注文品に使用することはまずなく、作業用の治具などに使うだけですが、今回はたまたま余分なMDFが1枚あったので、炬燵に使ってみました。平の面はそのままでもずいぶん平滑になっているのですが木端・木口の断面はざらつきがけっこうあり、ペーパーをたんねんにかけても無垢材のようにはなめらかにはなりません。また塗装にあたっては塗料の吸い込みがかなり激しいので(無垢材の数倍)、刷毛で均一に塗るのはちょっと無理ですね。写真でもすこしまだらになっているのがわかります。

写真の1枚目は炬燵やぐら、2枚目はそれに炬燵板をのせたところ。3枚目は自宅で炬燵敷と炬燵布団をセットしたところですが、本来は90cm角用のものなのでちょっと布地が大きすぎますね。

昨日の朝、凍結してつるつる滑るあぶなっかしい道路を走って、いつものように胴腹ノ滝に行きました。湧水温度などの調査とあわせて、自宅の飲料水用に2リットル入りの空のペットボトルを10本ほど持参しました。

水を汲んで帰ろうとしたちょうどその時、スギの木立を通してにわかに日が差してきて社を照らし出しました。ベイヒバでできた社の壁面がまるでスポットライトを当てたように金色に輝いています。これはまるで光堂ですね。

私は鳥海山をはじめとする大自然におおいなる畏敬の念をいだいていますが、特定の宗教・宗派等には関心がありません。個人の信仰心はともかく、具現的な組織や教義を構築し喧伝することによる負の面をいやがおうにも意識せざるをえないためです。そのような私でも、単なる偶然ではあるにせよ、またほんの短時間(二三分)であるにせよ、湧水のほとばしる二筋の滝を背に、朝日で光り輝く社を目にすることは、一種の神秘的な体験といっていいと思います。

雪が降り積もるようになって、さすがに水量は落ちてきました。滝の湧水温度は右側が8.5℃、左が8.4℃、気温は0.5℃でした。これくらい寒くなってくると湧水の「暖かさ」がほんとうに身にしみます。

一昨日の夜から昨日の朝にかけてけっこうな雪が積もりました。平地で約10cmほど。それで自宅の屋根や周囲も雪におおわれ、ほぼ白一色の冬景色となりました。写真は1時間半ほどかけて玄関先や駐車スペースや道路等の除雪をしてからのものですが、それでも白い切り妻の平屋の建物の究極的なシンプルさが雪でさらに強調されています。昨年12月に雪の中にたたずむわが家を見て「これは雪の家だな」と思ったのですが、その再来というわけです。

眺めては美しいと思うのですが、これから来春まで連日のように雪かきに悩まされると思うと、ちょっぴり憂鬱でもあります。住宅街の細い道路まではなかなか除雪車も来てくれません。その場合「自分の敷地に面した道路の雪かきはその家で行う」というのが雪国の不文律のはずですが、今はそれが守られないこともしばしばで、なおさらたいへんです。

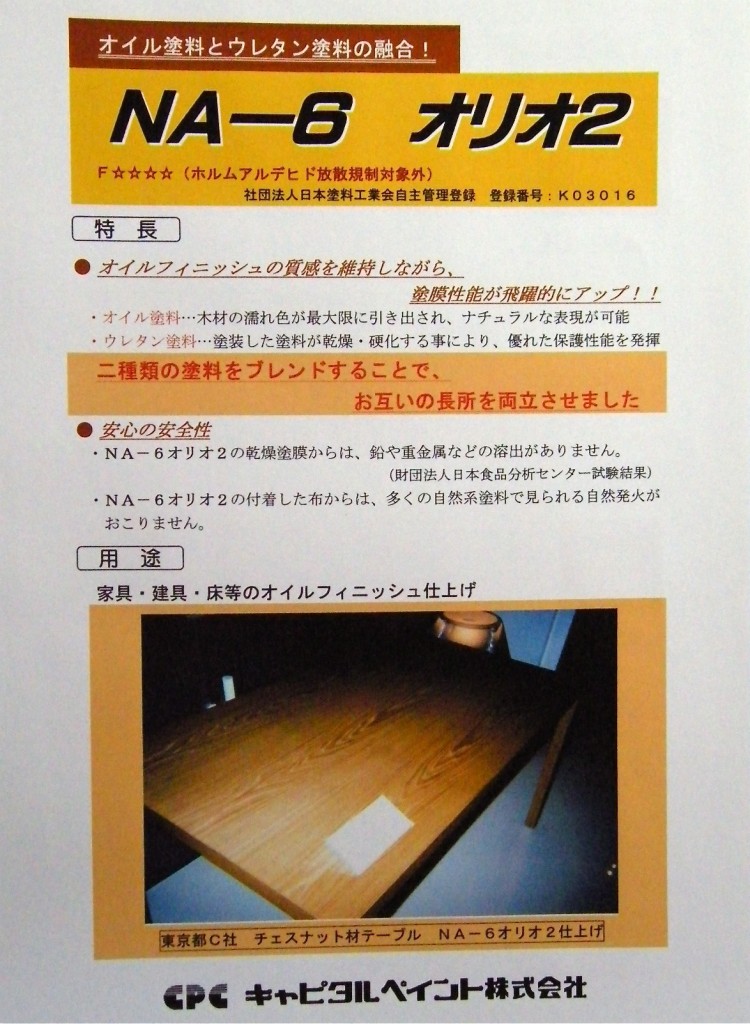

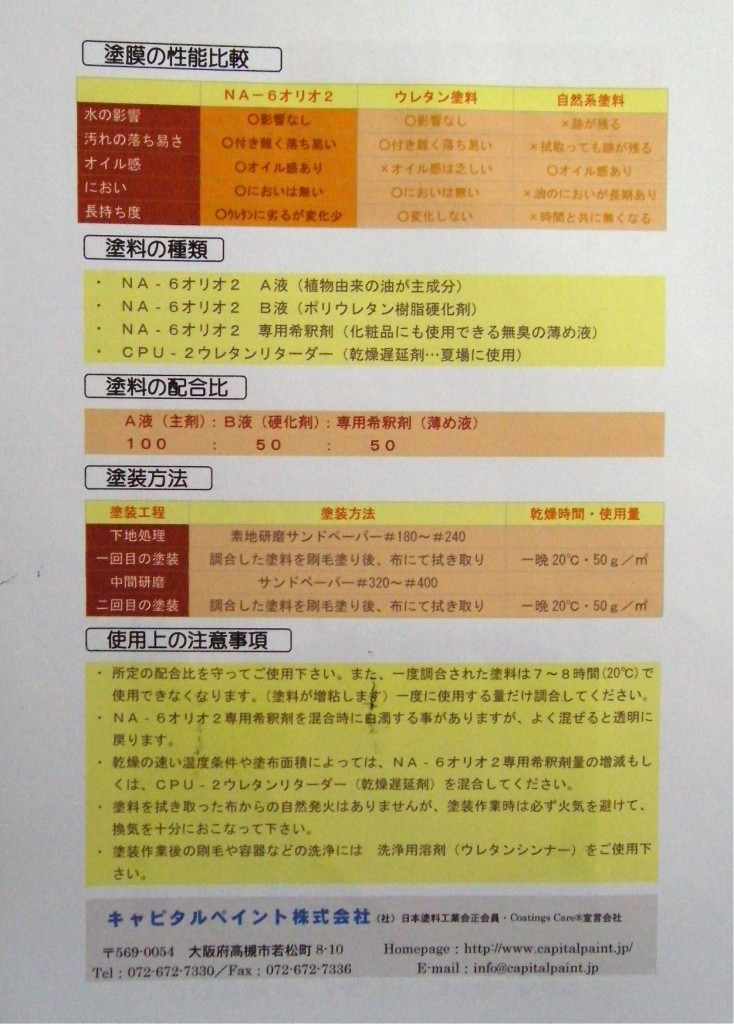

家具のリメークなどを依頼されている方の、ご自宅のリフォーム工事がほぼ終わり、一室の壁の塗装をオイルフィニッシュで行うことになりました。ご自分で塗ってみるということなので、当工房で使用しているそれ用の塗料=キャピタルペイントの「NA−6 オリオ2」を小分けすることにしました。写真はメーカーで一般の方向けに配布しているリーフレット(ちらし)の表と裏です。※写真をクリックすると画像が拡大され、細かい文字まで判読できるようになります。

家具のリメークなどを依頼されている方の、ご自宅のリフォーム工事がほぼ終わり、一室の壁の塗装をオイルフィニッシュで行うことになりました。ご自分で塗ってみるということなので、当工房で使用しているそれ用の塗料=キャピタルペイントの「NA−6 オリオ2」を小分けすることにしました。写真はメーカーで一般の方向けに配布しているリーフレット(ちらし)の表と裏です。※写真をクリックすると画像が拡大され、細かい文字まで判読できるようになります。

オリオ2は主剤は植物油ですが、ウレタン系の硬化剤とそのつど調合して使います。主剤が2、硬化剤1、専用のシンナー(希釈剤)が1の割合です。一般的な他の「自然塗料」にありがちな、ベタつき感やオイル臭がいつまでもいくらかは残ること、汚れを完全にはブロックできないこと、塗装時の余分なオイルを拭き取ったりしたウェスが自然発火する場合があること、などといった欠点をかなりの程度に解消しています。当工房でもこれまで内外の他のメーカーの自然系塗料をいくつも使用してみましたが、オリオ2がいちばん気に入っています。

オリオ2は主剤は植物油ですが、ウレタン系の硬化剤とそのつど調合して使います。主剤が2、硬化剤1、専用のシンナー(希釈剤)が1の割合です。一般的な他の「自然塗料」にありがちな、ベタつき感やオイル臭がいつまでもいくらかは残ること、汚れを完全にはブロックできないこと、塗装時の余分なオイルを拭き取ったりしたウェスが自然発火する場合があること、などといった欠点をかなりの程度に解消しています。当工房でもこれまで内外の他のメーカーの自然系塗料をいくつも使用してみましたが、オリオ2がいちばん気に入っています。

オリオ2を家具等に施すときの手順をやや簡略して記すと、

1)木地をサンディングペーパーでできるだけ平滑にします。塗膜を作るタイプの塗料とちがって塗装後も木地の凹凸はある程度残るので、サンディングはよりていねいに行う必要があります。180→240→320番くらいまでやったほうがいいでしょう。研ぎカスはきれいなウェスで拭き取ります。可能ならエアブローすればもっといいです。

2)調合は秤やメジャーカップなどを用いて厳密に行います。いいかげんに混ぜ合わせると本来の性能を発揮できませんし、故障の原因となります。また一度調合したオリオ2はたとえ完全密封しても化学変化によってゲル状に硬化してしまうので、可使時間は常温で7〜8時間くらいです。

3)調合したオリオ2を油性刷毛で木地に塗ります。よく染み込むように、もうこれ以上は浸透しないなと思うまで連続的に何回もなぞります。

4)10分程度時間をおいて、表面に浮いた余分なオイルをきれいなウェス(白のメリヤス生地ウェスがベター)で拭き取ります。手にはゴム手袋をはめたほうがいいです。私も愛用していますが防水透湿素材の「テムレス」が具合がいいですと思います。

5)使用した刷毛や塗缶などはそのままにしておくとオイルが硬化して使用不能となってしまうので、洗浄用のウレタン系のシンナーでよく洗います。ただ完全には塗料を取りきれないので、当工房では洗浄後の刷毛をシンナーを半分ほど満たした密封容器内に吊るしておきます。しかし、アマチュアの方はそこまではとてもやりきれないと思いますので、ホームセンターなどで売っているごく安価な刷毛のそのつどの使い捨てでもやむをえないでしょう。

6)常温で8時間くらい、冬場は丸一昼夜ほど放置して、べたつきが全くなくなるまでよく乾かします。

7)2回目の塗装です。上記の1〜4を繰り返しますが、まず1回目の塗装時に浮いてきた木地の微細な凹凸や周りからのほこり・ゴミをていねいにペーパーで落とします。2回目は1回目に比べると塗料の浸透・展着はだいぶ少なくなりますので(3〜4割減ほど)、塗装後の乾燥はすこし早くなります。

8)完全に乾いたら400〜600番くらいのペーパーで軽くなでて終了です。

簡単に書くつもりでいたのですが、必要な事項をあげるとけっこうたくさんありますね。それでも例えば二液型のポリウレタン塗料を刷毛で数回塗り重ねるのに比較すれば手間的にも技術的にもかなり楽なはずですので、とくにアマチュアの方の木工品の仕上げにはおすすめです。

前回(12/12)はオオカマキリでしたが、今回はヒメヤママユです(Saturniinae japonica)。工房の事務机の前のロールカーテンのかげから落ちてきました。だいぶ前に死んですっかり乾いた状態になっています。「蛾なんてやだ〜」と叫ばれてしまうかもしれませんが、私の感覚ではとても優雅で繊細、美しいと思います。

蛾にもいろいろな種類がありますが、姿格好の良さではヤママユ(山繭)の仲間はどれもだんとつの部類に入ることはまちがいありません。ヘビの擬態なのでしょうか、茶色の目玉模様もじつにみごとです。ちゃんと反射光も表現されているという徹底ぶり。全体の大きさはキアゲハくらいの大きさで幅は約90mmでした。

ヒメヤママユはチョウ目ヤママユガ科ヤママユガ亜科の大型の蛾で、幼虫はサクラやクリ、コナラ、クスノキ、ウメ、イチョウなどさまざまな樹木の葉を食べます。分布は北海道・本州・四国・九州・対馬・屋久島とのことで、比較的身近かな蛾といえます。

毒をもつ蛾はごく一部の種に限られますし、ほとんどの蛾は人間には直接的な害はないのにどうして一般にはこれほど嫌われるのでしょうかね。