お客様からの注文で、年内くらいの予定で戸棚や飾棚・ワゴン等を製作するのですが、材料のクルミ(オニグルミ)が手持ちのものでは厚すぎたり薄すぎたり。それで秋田県の業者から27mm厚のクルミ板を多数仕入れました。枚数は54枚で、材積は約0.6m^3あります。1パレットの半分ほどです。

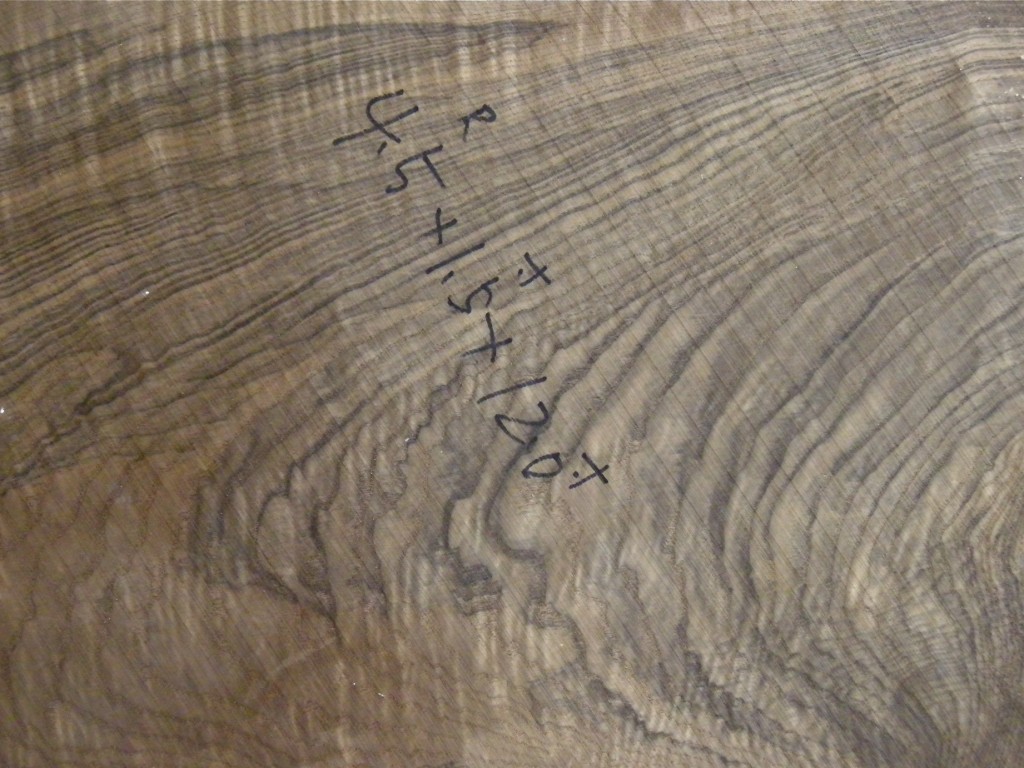

業者から材料の明細表を ファックスしてもらってはいますが、使用する側の観点であらためて検品して台帳に記入します。1枚ずつ厚み・幅・長さを実測しておおよその等級とシリアルナンバー(通し番号)をつけ、材木自体にも裏・表・両木口と計4カ所にそれを油性マーカーで記入します。こうしておけば材料置場に積み上げた状態で在庫のチェックができますし、使った材料の「実際の」消費量を正確に把握することができます。

業者から材料の明細表を ファックスしてもらってはいますが、使用する側の観点であらためて検品して台帳に記入します。1枚ずつ厚み・幅・長さを実測しておおよその等級とシリアルナンバー(通し番号)をつけ、材木自体にも裏・表・両木口と計4カ所にそれを油性マーカーで記入します。こうしておけば材料置場に積み上げた状態で在庫のチェックができますし、使った材料の「実際の」消費量を正確に把握することができます。

とはいえ、基本的に耳付きの材料で不定形・不定寸法のため、これだけの枚数をチェックし、材料置場に納めるのに半日以上かかってしまいます。写真は検寸の終わった状態ですが、ここまでで正味4時間もかかってしまいました。結果、材木屋さんの出荷伝票では材積0.6126m^3とありますが、こちらで計測したものを合計するとそれの72%ほど、0.4428m^3しかありません。

これは向こうの誤りではなく、また言うまでもありませんが量を意図的にごまかしているわけではありません。一般的な傾向としての、売買しようとする材料に対し「売る側は量を多めに、買う側は量を少なめにみなす」ためだけでなく、耳付きの不定形の板の場合はその材料を何にどこまでどのように使用するつもりでいるかによって有効な数量がちがってくるからです。

当工房では原則的には材木の樹皮に近い白太(しらた)部分は製品には使いません。赤味の部分に比べると強度や耐久性が劣るからです。また白太は伐採・製材・乾燥の過程で変色や虫食いが入ることも珍しくありません。ところがクルミはとくに小径木の場合は白太の占める割合が他の樹種より大きく、最悪では板の半分が白太ということもあります。木裏は赤味のなのに、木表側は全部白というようなケースです。

ただ昔とちがって今は天然乾燥(自然乾燥)を何年も行うのではなく、むしろできるだけそれは短期間にとどめ、あとは人工乾燥機で仕上げるという手法が普通になっています。回転効率を高めるためと、天然乾燥の間の変色・腐れ・虫食い等のダメージを最小限にするためです。今回のクルミ板も白太の変色などはほとんどみられず、白いきれいな状態です。これであれば特別に強度や精度を必要としない製品や部材でなら白太でもとくに問題はないかもしれません。

しかし今回は従来どおりに基本的に白太をほぼ除いた状態で幅寸法を測っています。長さについては両木口の明らかに使えない部分はみなカットしました。業者のほうは白太も赤味も関係なくまるごと計っているので(長さはわりあい辛口でみていましたが)、その差が総材積のちがいとなって大きく出たというわけです。