きのう胴腹ノ滝に恒例の水汲みと調査に行きました。午前9時頃ですが、杉林の中は人の目で感じているより実際はかなり暗いです。カメラはそれを客観的に計測するわけですが、写真を撮っているとちょうど木漏れ日がスポットライトのように右側の滝の滝壺近くにさしてきました。

9月は6日・13日・22日・30日と計4回調査を行っていますが、10月10日の分も加えたその結果は以下の通り。

胴腹ノ滝の右側(湧水) 8.8 8.9 8.9 8.8 8.9

胴腹ノ滝の左側(湧水) 8.8 8.9 8.9 8.8 8.9

鳥居の前の表流水 12.3 12.1 11.3 11.1 11.6

胴腹ノ滝の前の気温 18.3 21.9 14.7 17.6 17.1

鳥居の前の気温 19.9 23.8 18.9 18.0 16.9

滝の水量のほうは9月6日は前回の8月29日にくらべいくらか増えていましたが、その後はずっとすこしずつ減ってきています。滝の水温はこの2ヶ月間、8.8〜8.9℃で安定的に推移。昨年度の同時期とほぼ同じ数値です。

さて車道から胴腹ノ滝に至るおよそ150mの歩道沿いには、たくさんの種類の草木が生い茂っていますが、そのうちの十数種類ほどに左の写真のような科名+種名の立て札がそえてあります。ただ、その多くが今では朽ちて倒れたり、あったはずの肝心の草木がそこに見当たらない状態になってしまっています。とても残念です。

さて車道から胴腹ノ滝に至るおよそ150mの歩道沿いには、たくさんの種類の草木が生い茂っていますが、そのうちの十数種類ほどに左の写真のような科名+種名の立て札がそえてあります。ただ、その多くが今では朽ちて倒れたり、あったはずの肝心の草木がそこに見当たらない状態になってしまっています。とても残念です。

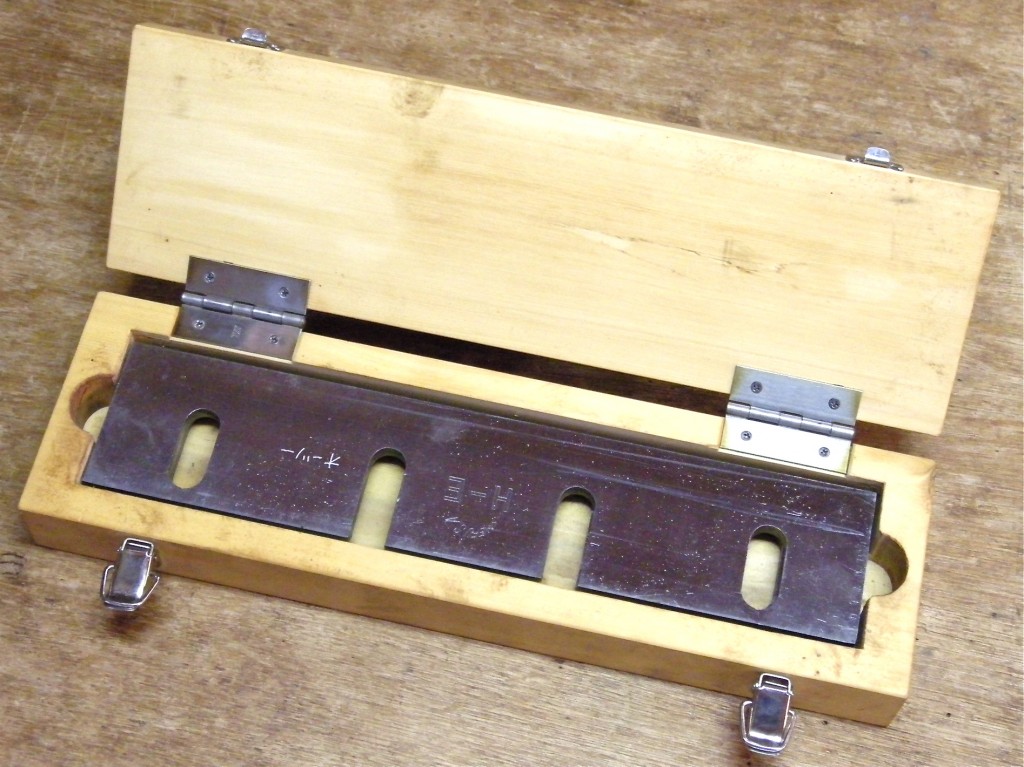

先日の鳥海山吹浦口の登山道の標識設置の際にも触れたことですが(9/27)、立派な標識を立てたり取り付けようとするとお金も手間もそうとうかかります。したがってなかなか設置されないし、いったん設置されてもやがて破損・摩滅・倒伏してほとんど標識の用をなさなくなっても、こんどは容易に修復・交換されません。

それよりは一般人のグループなり個人なりが、簡易なものでぜんぜんかまわないので手軽に設置または更新できる標識のほうがずっと役に立ちます。いやむしろあまり派手で目立ちすぎる名札は、自然の草木には似つかわしくありません。もちろん間違った名前をつけたのでは非常にまずいので、設置する前に専門家にチェックを入れてもらう必要はあります。植物の研究者や愛好家はたくさんいますよね。

こんなことを書くと「それならまず言い出しっぺがやれば」と言われてしまいそうです。それはたしかにまったくその通りなので、なんとか実現するべく動いてみますかね。賛同し手伝ってくださる方がいればうれしいです。