家具や木の小物を作るときに、多かれ少なかれ端材が出ます。素材はほとんどの場合、製材工場で丸太などを挽き割っただけの板や角材で表面はざらざらに荒れています。またすぐに製品には使えないので長期間乾燥をしますが、その過程でひびが入ったり反ったり捩じれたりします。その程度はさまざまですが、実用的な意味においてですら「まったく狂わない」ということは無垢の木ではありえません。

乾燥が終わり、あばれるだけあばれて落ち着いた材料を、設計・図面にしたがって長さを切り出し、昇降盤丸鋸盤やバンドソー、パネルソーなどで幅を落とし、手押鉋盤や自動鉋盤で厚さと幅を正確に決めます。ここまでが下拵え(または木作り)です。それぞれの部材は必ず若干の長さの余裕をみますし、下拵えを行う最中に寸足らずや変色や虫食いなどで、結局不使用になってしまう材料が出ることもよくあります。こうして生じた中途半端な材料が「端材」です。

素材から幅と厚みをきっちり決めるまでだけでもけっこうな手間がかかっており、あとでちょっとだけほしいというときにまったくの荒材からまた木取りをするのはたいへんです。それで端材もたいていは保管しておくのですが、実際にあとで活用されるものは少なく、だんだん工房に端材がたまってきます。

使うあてのない端材がたまりすぎると場所ふさぎで邪魔になるし、目当ての端材を探し出すのが逆に難しくなってしまいます。そのため定期的に端材を処分していたのですが、これまではほとんどが薪ストーブの燃料になっていました。当工房では薪ストーブは使っていませんので、ほかの人に進呈していたわけです。量はたかが知れていますが、家具材でよく乾いているので最初の「焚き付け」にはうってつけなのです。

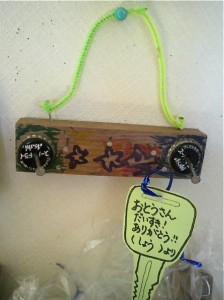

その端材を今回は市内の幼稚園の方に一山もらっていただきました。園児の工作に使われるとのこと。写真の端材がそれですが、ウォールナットやクルミ、タモ、クリ、スプルス、ピーラーといった種類の木です。大きさはまちまちですが、子どもたちが怪我などしないようにあまり尖っているものや木口ががさがさになっているものは横切丸鋸盤でみなきれいに再カットしてあります。子どもたちの工作用にというのは、端材の非常にいい有効活用ですね。

追加記事(2012.6.20)

上記の端材でこしらえた子どもたちの「作品」の写真がメールで送られてきました。ほほえましいです。ストーブの燃料として燃やされる運命だった端材がこうして活かされるとうれしいですね。