鳥海山の西斜面を流れ下る牛渡川は、全長10kmほどの小さな河川ですが、鮭の遡上数は東北地方日本海側では有数です(念のため記しておきますが、牛渡川はよく「全長3~4km」と紹介されますが、途中伏流になっているだけで、川筋はもっとずっと上の大平あたりまで続いています)。海から約3kmあがったところに箕輪鮭孵化場がありますが、大半の鮭はここで捕獲されてしまいます。産卵直前の卵と精子をとり人工授精させて稚魚まで育てるためです。

鳥海山の西斜面を流れ下る牛渡川は、全長10kmほどの小さな河川ですが、鮭の遡上数は東北地方日本海側では有数です(念のため記しておきますが、牛渡川はよく「全長3~4km」と紹介されますが、途中伏流になっているだけで、川筋はもっとずっと上の大平あたりまで続いています)。海から約3kmあがったところに箕輪鮭孵化場がありますが、大半の鮭はここで捕獲されてしまいます。産卵直前の卵と精子をとり人工授精させて稚魚まで育てるためです。

9月下旬から1月まで毎年数万匹の鮭が遡上してきます。そして3月以降に人手で育てられた稚魚約1000万匹を放流するのですが、海に下り北洋を周回して、多くが4年後に生まれた川にまたもどってきます。ただし回帰率は2%程度にすぎません。つまりほとんどは他の生き物の餌になったり、病気や怪我で死んでしまうわけです。

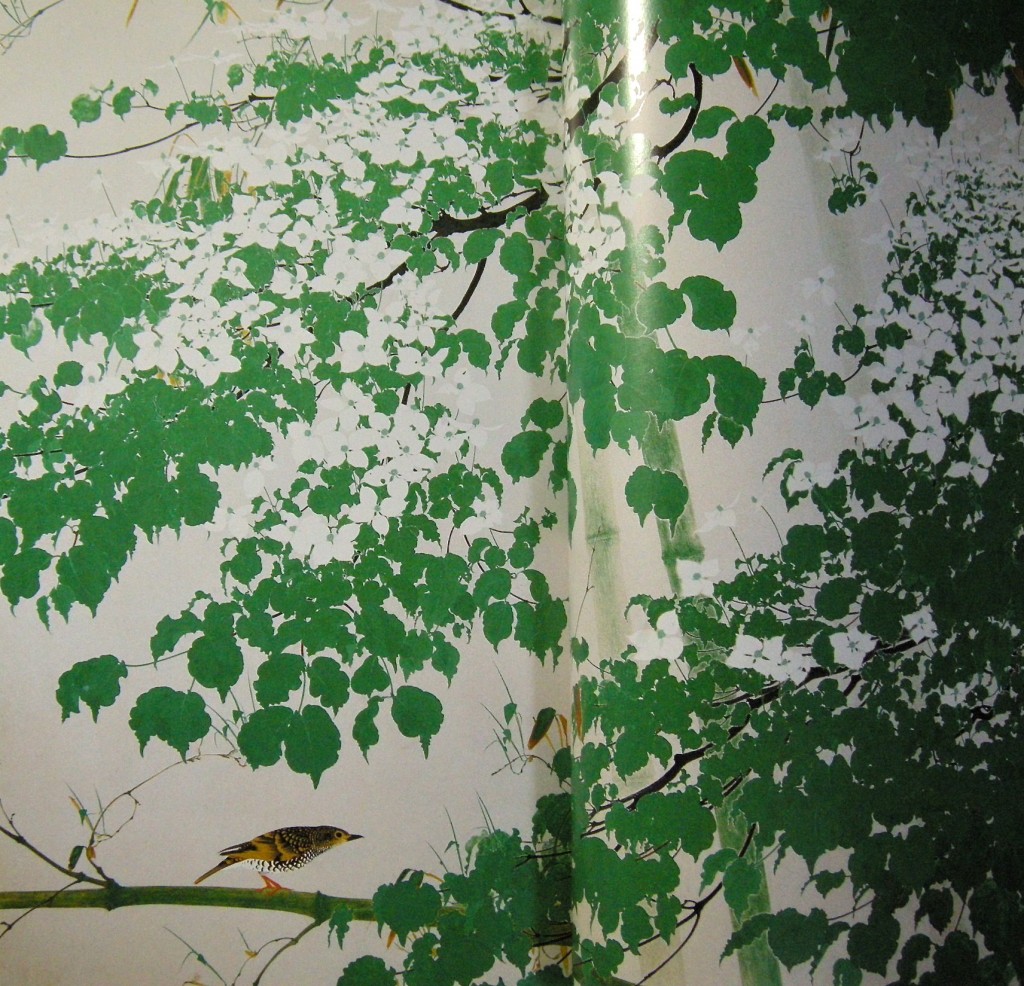

写真は箕輪孵化場の採捕用の囲いに入った昨日(12/5)夕方の鮭ですが、数十匹の鮭が泳いでいました。大きいものは体長90cmほどもあり、湧水の清澄な流れのなかを群泳する様を至近距離で眺めるのはじつに壮観です。川に入ってからはいっさい餌をとることもなく、次世代に命をつなぐためにひたすら川をさかのぼるので、身が細くなり色が変わり、あちこち傷ついている個体もいます。