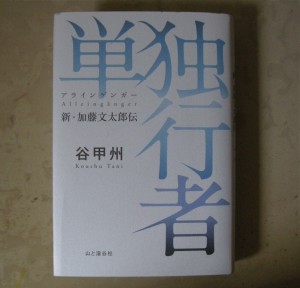

だいぶ前のことになりますが、谷甲州著『単独行者 新・加藤文太郎伝』を読みました(山と渓谷社刊2010)。単独行者には「アラインゲンガー」というルビがふられています。昭和11年(1936年)に北アルプスの槍ケ岳北鎌尾根で遭難死した伝説的な登山家、加藤文太郎のノンフィクション的な山岳小説です。

だいぶ前のことになりますが、谷甲州著『単独行者 新・加藤文太郎伝』を読みました(山と渓谷社刊2010)。単独行者には「アラインゲンガー」というルビがふられています。昭和11年(1936年)に北アルプスの槍ケ岳北鎌尾根で遭難死した伝説的な登山家、加藤文太郎のノンフィクション的な山岳小説です。

なにしろ亡くなってからすでに75年も経っているので生前の姿を直接聞けるような人もほぼ皆無といっていいうえに、山行の大部分が表題通りに単独行であったために、記録もかなり限られてしまいます。加藤自身の山行手帳や山岳誌などに寄稿した文章くらいしか残されていません。著者の谷甲州氏は長い時間をかけて「取材」を行ってはいますが、どうしても推測で語るしかない部分が多くなってしまいます。

加藤文太郎をモデルにした小説といえば新田次郎の『孤高の人』がまずあげられるでしょう。私も高校生の頃読んでたいへん驚き感激しましたが、今から思えば相当程度に脚色された、まさに「山岳文学」ですね。まったくのフィクションではないにしても話半分くらいに受け止めたほうがいいかもしれません。文学作品としてよくできているとは思いますが。

大正末から昭和初期のわが国の登山は、ガイドやポーター(荷物担ぎ)を雇い、一般的とはいえない特殊な装備や多額の資金を必要とする、いわばハイソサエティ御用達の舶来スポーツといったあんばいでした。そうした中でありあわせの装備でしかも単独で数々の山行記録を打ち立てた加藤は比類なき異色の登山家であったことはまちがいがありません。装備や登山口までの交通手段が発達した現在、彼と同等の山登りをいまできる人はほとんどいないと思います。しかしその超人的な加藤も本格的な山行は14年間ほどで、結局わずか30歳の若さで槍ケ岳で遭難死してしまいます。

谷甲州はときに意地悪いまでに加藤の欠点や負の側面も書きしるします。登山家としては偉大でも、市井の一個人として家族の一員としては「こんなやつとはつきあいたくないな」と感じてしまうほどに。でもたぶんそれが加藤の真実の姿に近いのでしょう。ことさらにひどいというのではなく、まあ彼も人の子であるという意味でです。一流のスポーツマンや芸術家や学者が、残念ながら人格的には立派とはいいがたい例はいくらでもあります。

また登山家として華々しい業績をあげる一方で、じつにおそまつな行き当たりばったりの山行も少なくなく、実際いくどか遭難しかけています。3000m級の北アルプスなどでは周到な準備を整え慎重な行動をしていますが、それより低い中級の山や低山になると、そうとういいかげんな山行であることもしばしばです。「山をなめちゃいかんよ!」とつい言いたくなるような挙動も。したがって30歳まで生きたこと自体も半分くらいは運がよかっただけといっても過言ではないかもしれません。

私は中学・高校と学校の山岳部に所属していました。その後も20歳前半くらいまで多いときは年間30数回も山に登っていました。つまり休日ごとに山に入り浸っていたわけです。しかもその半数以上が単独行です。加藤文太郎にはおよびもつきませんが、鳥海山の冬期未踏ルートや厳冬期の丁岳登頂、出羽山地全山縦走を目指したこともあります。それぐらい一人きりでの山行に夢中になった最大の理由のひとつが加藤文太郎でした。自分も加藤のような登山家になりたいと思ったのです。

しかしあるとき「このまま登山にのめりこんだら加藤のように遠からず山で遭難して死ぬだろう」と愕然とするようなできごとがありました。詳しくは書けませんが、あと一歩まちがえば私はいまこの世にいなかったはずです。それからはマイペースでできるだけのんびり&ゆっくり山の自然を楽しむことに主眼をおいて山に登っています。おかげでハードな山行では気づかなかったさまざまな楽しみ、山の魅力を味わうことができるようになったと思います。鳥海山のものすごい湧泉もそのひとつです。

つまるところ『孤高の人』や加藤自身の手記集『単独行』に衝撃を受けてから、その40年以上経って谷甲州の『単独行者(アラインゲンガー)』を読むことによってようやく加藤文太郎という束縛が解け、いわば「つきもの」が落ちたような気がするのです。